2023. Il suffit d’ouvrir un journal ou un écran pour avoir quelques inquiétudes sur un phénomène que nous ne nommerons pas. Pour en savoir plus, nous avons sollicité le savoir de chercheurs de sciences dures. Olivier Dangles est le premier, qui nous mène jusqu’à l’Altiplano péruvien à hauteur de lézards.

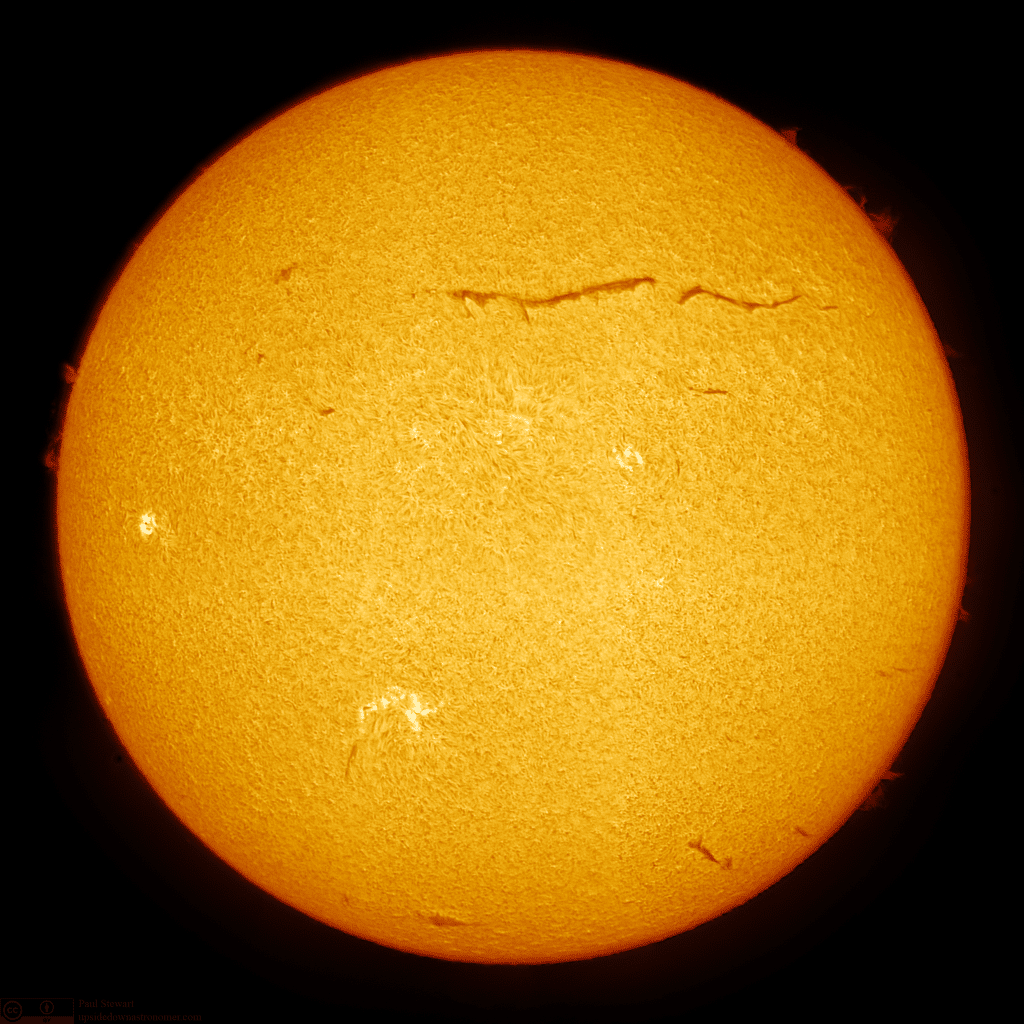

Des horloges égyptiennes aux calendriers incas, des couleurs newtoniennes aux panneaux photovoltaïques, le soleil entretient depuis toujours un rapport privilégié avec la science. Si sa lumière symbolisa le combat contre l’obscurantisme des élites européennes du XVIIe siècle, c’est aujourd’hui sa chaleur, augmentée par un effet de serre déréglé, qui met en péril l’humanité. Mais qu’est-ce exactement que la chaleur ? Comment affecte-t-elle les êtres vivants ? Comment la mesurer pour comprendre les impacts du changement climatique ? Au centre de ces questions, une technique « élégante » : la thermographie.

« Pourquoi éternue-t-on davantage quand on regarde vers le soleil ? N’est-ce pas parce que le soleil meut notre organe en réchauffant ? C’est le même effet que quand on se touche le nez avec des plumes. De part et d’autre, c’est la même action ; car en échauffant l’organe par le mouvement, on fait que l’humide se change plus vite en air; et c’est la sortie de l’air qui est l’éternuement. » Aristote, Problèmes, XXXIII-4

Comme Aristote et environ un quart de l’humanité, je suis en proie aux éternuements héliotropiques. En tout lieu et à tout moment, lors d’un brusque passage de l’ombre à la pleine lumière, je ne peux m’empêcher d’éternuer, souvent par salves de trois ou quatre spasmes. Quelle propriété du soleil en est la cause ? Si Aristote pensait que ce phénomène était lié au réchauffement de l’air dans notre nez, des recherches récentes semblent plutôt pointer une sur-stimulation lumineuse du nerf optique comme déclencheur du réflexe sternutatoire. Chaleur et lumière, ces deux avatars du soleil sont de fait intimement liés. Et pour les scientifiques, leur étude est cruciale pour comprendre la réponse des êtres vivants au dérèglement climatique.

La quasi-totalité de l’énergie qui alimente le système climatique de la terre provient du soleil. Ce que nous appelons « climat » est une interaction complexe entre le réchauffement par le soleil et les processus qui répartissent cette chaleur sur la planète. Le climat se définit à l’échelle d’une région et de plusieurs années. Mais voilà, la grande majorité des êtres vivants qui vivent sur Terre et assurent son bon fonctionnement, notamment les insectes, les champignons, les plantes et les bactéries, le font à l’échelle de territoires limités, le plus souvent sur des cycles de vie de quelques semaines ou mois. Pour comprendre la façon dont le climat affecte ces êtres vivants, le scientifique doit donc se placer « à leur niveau », celui du sol, des rochers ou des branches où ils poussent et évoluent, au niveau de leurs racines, de leurs feuilles, de leurs pattes ou de leur abdomen, et dresser les bilans de chaleur à ces échelles.

Prenons, par exemple, un sol de quelques dizaines de mètres carrés, colonisé par des plantes, des insectes ou quelques amphibiens et reptiles. L’énergie du soleil tombe constamment sur ce sol et les corps qu’il héberge, principalement sous forme de lumière visible et infrarouge. Une partie de cette énergie, absorbée par le sol, le réchauffe et, si la surface continue d’absorber de l’énergie, elle deviendra de plus en plus chaude. Comme la nature est bien faite, il existe plusieurs processus qui retirent de l’énergie aux surfaces et aux objets. D’abord, l’air, en contact avec un sol ou un rocher, est chauffé puis s’en éloigne, emportant avec lui une partie de la chaleur. C’est ce que l’on ressent lorsqu’une brise maritime nous soulage d’une chaleur estivale trop étouffante. Ensuite, la surface et les objets irradient eux-mêmes de l’énergie dans l’espace environnant[1]. Cette perte de chaleur par rayonnement est moins connue de la plupart des gens. En fait, tous les objets émettent de l’énergie électromagnétique, et c’est ce phénomène qui est spécialement intéressant pour les scientifiques.

Deux propriétés physiques de ce rayonnement sont particulièrement remarquables : primo, la quantité de rayonnement s’accroît très rapidement avec l’augmentation de la température de l’objet ; secundo, sa longueur d’onde moyenne dépend de la température. Comment cela fonctionne-t-il exactement ? À mesure que la température augmente, les atomes se déplacent plus rapidement et se heurtent plus souvent et de façon plus violente. Le rayonnement est alors plus fort, plus énergétique et sa longueur d’onde plus courte. Alors que les objets à la température ambiante émettent leurs photons principalement dans l’infrarouge, le rayonnement du soleil, beaucoup plus chaud, culmine dans le visible. Les étoiles plus chaudes sont plus bleues car leurs pics d’énergie photonique sont encore plus élevés. Il en est de même pour les flammes d’un feu de camp dont on apprendra, dès l’enfance, à utiliser intelligemment la palette des couleurs – blanc, bleu, rouge – pour faire rôtir à notre goût, au bout d’une brindille, nos Chamallows.

Mais, à l’exception des soirées romantiques passées à observer les étoiles tout en savourant des sucreries rôties, nos interactions avec la chaleur se déroulent la plupart du temps à température ambiante « normale », disons entre zéro et trente degrés. À cette température relativement basse, la majeure partie du rayonnement des surfaces et des objets est peu énergétique. Il se situe dans l’infrarouge et n’est donc pas visible à l’œil nu, du moins celui des humains. Bien inférieurs aux moustiques, vampires, puces de lits ou autres boas, pythons et crotales, nous ne voyons pas cette chaleur de faible énergie, même si nous pouvons la sentir par le toucher lorsqu’elle est plus élevée que notre propre chaleur corporelle. Et c’est pour pallier notre cécité « infrarougesque » que la thermographie entre en jeu : cette technique permet de dévoiler et mesurer à distance, sans contact, les émissions infrarouges des surfaces et des objets, et, par la même occasion, leur température.

Équipés d’une caméra thermographique, délaissons la physique de la chaleur pour nous plonger dans l’écologie thermique, c’est-à-dire l’étude des interactions entre la température ambiante et les êtres vivants. Bien que ce champ scientifique ait été depuis longtemps un objet de curiosité pour les naturalistes – de l’entomologiste Réaumur, qui observait comment la chaleur « sous le cul » d’une poule accélérait le développement de chrysalides de papillons placées dans des œufs en verre, au géographe Alexandre de Humboldt qui mesurait la température de surface de rochers peuplés de lézards sur les bords de l’Orénoque –, son intérêt pour la communauté scientifique a augmenté proportionnellement à celui porté à la problématique du réchauffement climatique.

Avec des scénarios de +4 ou +5° C de température moyenne d’ici la fin du XXIe siècle, il devient vital de mieux comprendre comment les êtres vivants répondent à leur température environnante. Vital, réellement ? Oui, cet adjectif prend ici tout son sens, y compris pour les humains peu enclins à se préoccuper du « bien-être » des non-humains, quand on sait, par exemple, que l’aire de répartition et l’activité des moustiques vecteurs de maladies sont étroitement liées à la température. Dans notre cas, partons étudier l’écologie thermique d’être vivants dans l’un des endroits sur Terre où le réchauffement est l’un des plus rapides, les hautes montagnes andines en Amérique du Sud.

Les variations locales de chaleur sont particulièrement sensibles dans les régions de haute altitude, comme l’Altiplano bolivien. L’ornithologue français Jean Dorst, précurseur dans le domaine écologique avec son livre Avant que nature meure (1965), résumait ainsi la situation :

« Comme partout en montagne, l’insolation joue un rôle très important. Le soleil réchauffe considérablement l’atmosphère et surtout les objets qu’il irradie. […] Et il est fréquent que dans les rues des agglomérations de l’Altiplano la glace ne fonde pas sur le côté à l’ombre, alors que le passant est forcé de se dévêtir sur le côté de la rue exposé au soleil. » (Dorst, 1957, Revue d’Écologie)

Personne ne peut imaginer la force de ce rayonnement avant d’en avoir fait l’expérience. Lorsque j’habitais à La Paz, à 3 650 m d’altitude, j’ai été stupéfié par les effets extrêmes de l’ombre ou du soleil. En tant que mammifère à sang chaud, donc doté d’une assez bonne régulation de la température corporelle, je devais changer constamment de côté de la rue pour thermoréguler, me refroidissant et transpirant tour à tour. Cette expérience physique m’a donné un aperçu des animaux à sang froid – grenouilles, lézards ou insectes – qui ne peuvent pas réguler leur propre température et doivent constamment adapter leur comportement aux variations de chaleur.

Un autre naturaliste, l’Américain Oliver Pearson, a réalisé des études pionnières sur ce sujet dans l’Altiplano. En 1973, lors d’une excursion à bord de son van familial dans le sud du Pérou, il a mesuré la température corporelle de lézards en liberté en insérant de minuscules thermomètres automatiques dans leur rectum. Il a montré comment ces animaux utilisaient alternativement des pierres chaudes ou l’ombre des trous et des recoins pour se réchauffer ou se refroidir et maintenir une température optimale. Pearson a également souligné l’influence du vent sur le comportement thermorégulateur de ces animaux. Et si Pearson avait eu une caméra thermique, il aurait pu comprendre l’importance des microclimats à une plus grande échelle encore.

Les caméras thermiques rendent visible le monde invisible de la chaleur. Montées sur des drones, elles peuvent révéler l’hétérogénéité des environnements thermiques des sols jouxtant les glaciers tropicaux dont la fonte s’est considérablement accélérée ces dernières décennies (Figure 1). Ces images thermiques montrent, à l’échelle d’un paysage, les zones potentielles de refuges climatiques pour les espèces qui n’aiment pas la chaleur. Elles permettent de mieux comprendre les mécanismes de colonisation des plantes, d’insectes, de lézards ou autres micro-organismes, et de la constitution des sols, dans les zones récemment déglacées.

Portées à bout de bras, les caméras thermiques permettent aussi d’apprécier les défis auxquels fait face chaque être vivant dans un monde plus chaud (Figure 2). Les plantes en coussin du genre Azorella, représentantes singulières de la flore dans les régions de hautes latitudes et altitudes, amortissent fortement les températures ambiantes extrêmes : lorsque le sol est à une température glaciale de -8º C, la surface des azorelles est plus chaude de 2º C ; lorsque le sol cuit à 45º C, la surface du coussin est à une température beaucoup plus tolérable de 20º C pour les autres plantes qui poussent sur ces coussins (et les animaux tels que les lézards).

Ce phénomène s’explique par ce que les météorologues appellent « l’effet oasis », dans lequel les plantes créent un microclimat local plus frais qu’une zone sèche environnante grâce à la transpiration et, parfois, à un albédo (pouvoir réfléchissant) plus élevé que celui du sol nu. Cette capacité thermique est encore plus forte à l’intérieur des dômes des azorelles, où les températures sont de 3 à 4 °C plus élevées qu’à la surface de la plante. Mais cette capacité peut aussi devenir le talon d’Achille de ces plantes face au changement climatique : les coussins compacts sont extrêmement vulnérables à la surchauffe et ne peuvent survivre qu’à haute altitude ou à des latitudes subpolaires – et tant que le réchauffement de la planète reste dans des limites acceptables.

Des éternuements d’Aristote aux plantes colonisant les marges des glaciers en passant par les moustiques colonisant les contrées septentrionales en compagnie de leurs virus, la chaleur du soleil devient une composante de plus en plus importante pour comprendre le futur de la vie sur Terre. La thermographie permet aux scientifiques de mieux appréhender cette nouvelle réalité, en écologie mais aussi dans d’autres domaines, comme celui de l’efficacité énergétique des bâtiments ou de la recherche de nouvelles sources d’eau. Le plus remarquable, peut-être, de ces images est qu’elles sont d’une beauté et d’une puissance qui dépassent la science, transportant les spectateurs dans un monde différent et les aidant à comprendre les défis auxquels sont confrontés les organismes vivants sur une planète qui se réchauffe. Voir cette énergie, cette chaleur, c’est prendre conscience de la fragilité du vivant face au changement climatique.

Olivier Dangles est directeur de recherches à l’Institut de Recherche pour le Développement (Montpellier, France).

Figure 1. Voir la chaleur. Vue du paysage du glacier de Carihuayrazo (Équateur) en cours de régénération rapide avec une caméra normale (a) et une caméra thermique (b). Ce qui semble relativement homogène à l’œil humain est révélé comme hétérogène par la caméra. La température du sol est essentielle pour comprendre la dynamique de la colonisation de la vie au fur et à mesure du retrait du glacier.

Figure 2. La chaleur d’une plante. Images thermiques visualisant les effets tampons d’une plante à coussin, Azorella aretioides, sur la température de la surface du sol (Équateur, 4 700 m d’altitude). a) La plante augmente la température minimale pendant la nuit et b) atténue la température maximale pendant la journée.

[1] D’autres processus entrent en jeu, comme la conduction de la chaleur le long et à l’intérieur des surfaces et des corps, mais ce modèle simplifié est suffisant ici.