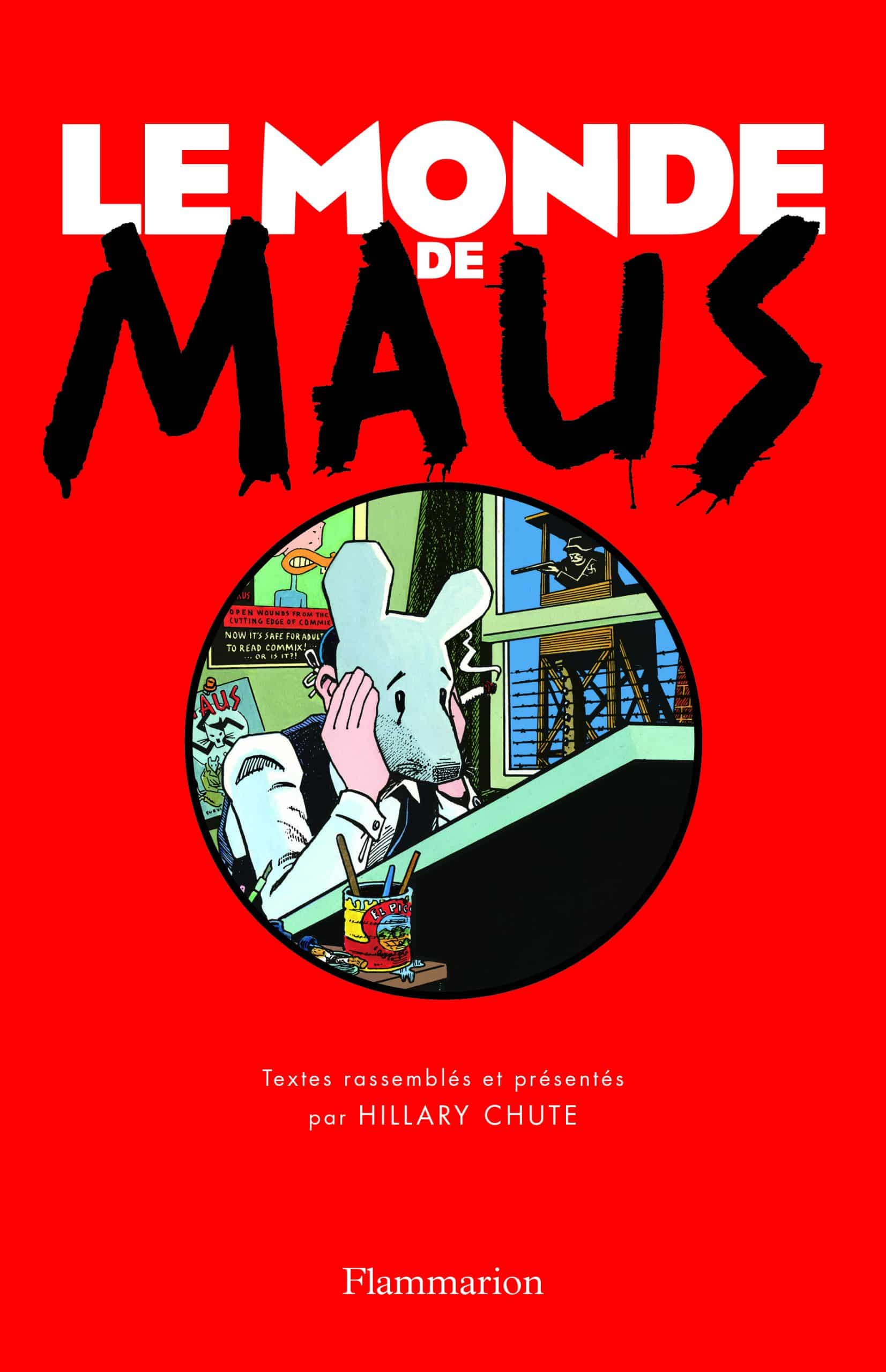

Le monde de Maus, édité par Hillary Chute, réunit une vingtaine d’articles sur le roman graphique d’Art Spiegelman, œuvre révolutionnaire par sa forme comme par sa manière de traiter de la Shoah. Bien qu’inégal, le recueil apporte des éclairages intéressants sur ce monument littéraire et pictural.

Art Spiegelman n’imaginait pas le succès qu’allait rencontrer son récit familial. Pendant les années 1980, faute de trouver un éditeur, il songeait à le publier dans Raw Books & Graphics, la collection qu’il éditait avec son épouse dans leur loft à SoHo. Né de rescapés des camps de concentration et ayant grandi à Queens, il était actif dans les années 1960 et 1970 dans le courant alternatif de la bande dessinée, collaborant aux revues Real Pulp, Young Lust et Bizarre Sex, avant de lancer le magazine RAW avec sa femme, Françoise Mouly, future directrice artistique du New Yorker. À partir de 1980, le roman sortait en feuilleton dans RAW, à raison de deux volets par an, avant d’être réuni en deux volumes, Maus I et Maus II, en 1986 et 1991.

Les dessins au trait de Maus tissent deux récits principaux en noir et blanc : d’une part, les souvenirs de « Vladek » Spiegelman, Juif polonais rescapé des camps, qui a émigré aux États-Unis en 1951 avec sa femme, « Anja », et leur garçon, « Art » ; et en parallèle, l’histoire du même fils devenu adulte, interviewant son père afin de comprendre son passé, pour mieux le transmettre aux lecteurs.

Maus effectue un va-et-vient entre les années 1930-1940, de la Pologne à l’Allemagne, où Vladek et Anja luttent pour leur survie avant leur déportation à Auschwitz, et les années 1970-1980 à New York et dans les Catskills, où l’artiste interroge son père, homme acariâtre (la mère de l’auteur s’est suicidée en 1968). Quand Vladek le réclame à Queens pour réparer une gouttière, il répond : « Pas question. Je préfère culpabiliser. »

Comme le remarque Hillary Chute dans son introduction, on sait d’emblée que Vladek survivra à la Shoah, puisque son fils, l’auteur, est né après la guerre. Néanmoins une série d’épisodes effroyables tient le lecteur en haleine jusqu’à ce que la distance entre passé et présent « finisse par se résorber », processus qui rappelle, une fois n’est pas coutume, le film Retour vers le futur.

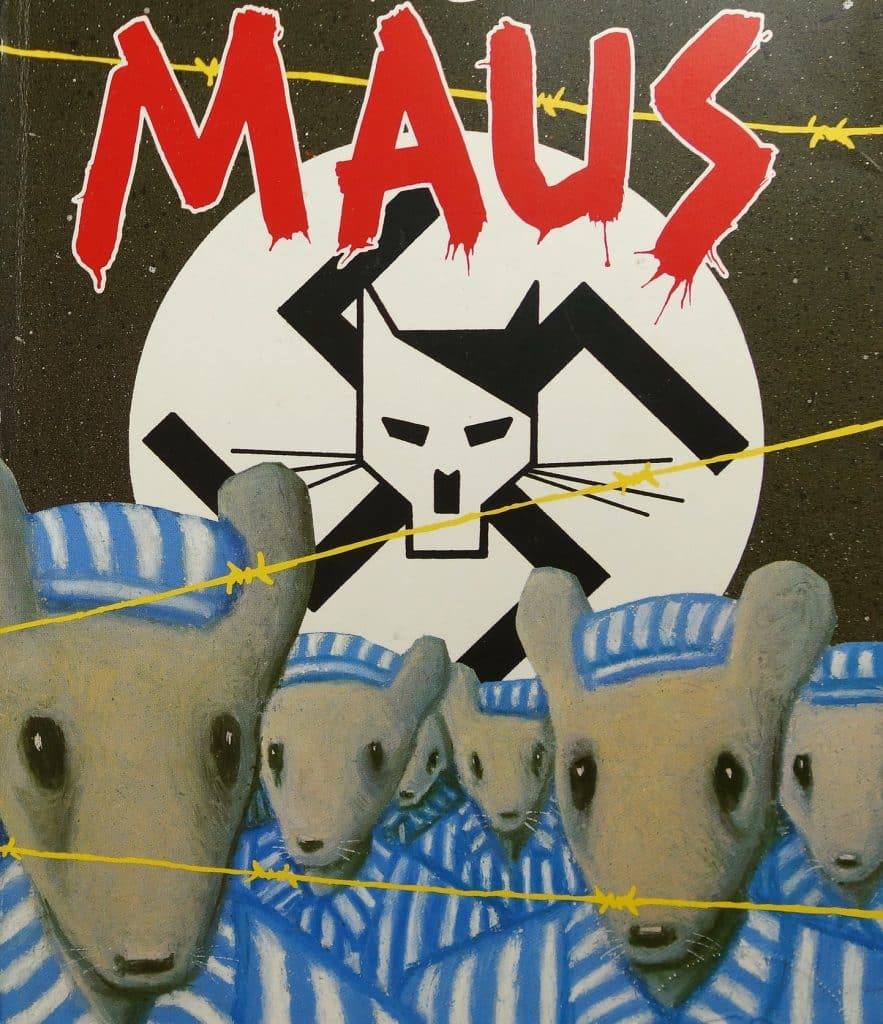

En attendant, Spiegelman dresse un portrait de la persécution des Juifs comme on n’en a jamais vu : les personnages sont figurés en animaux ; ils ont des têtes et parfois des queues d’animaux, sans que ce mode de figuration soit évoqué par les individus concernés. Ils se perçoivent comme des hommes, alors que le lecteur voit bien que les Juifs sont des souris, les nazis des chats, les non-Juifs polonais des porcs et les Américains des chiens.

Comme d’autres professeurs très investis dans l’étude d’un auteur particulier, Hillary Chute met son sujet sur un piédestal. Le phénomène est frappant aux États-Unis, où, qui plus est, on manque de formation philosophique ; on compense la pénurie théorique par l’évocation de sa propre expérience universitaire, histoire de se donner de la légitimité (le concept d’« intellectuel » n’existe pas là-bas). D’où le discours narcissique et auto-référentiel : « J’ai rarement rencontré quelqu’un d’aussi complètement absorbé que lui dans l’acte de création […] L’accueil enthousiaste rencontré par Maus est si unanime que les comptes rendus défavorables découverts au cours de toutes mes années de recherches, pour mon doctorat puis pour deux livres en plus de MetaMaus, se comptent sur les doigts des deux mains… ».

L’adulation que suscite Spiegelman correspond à la fétichisation du travail des adeptes, dont les écrits sont désignés par l’expression « Maus scholarship » (en français, l’expression « étude scientifique de Maus » ne transmet pas l’implicite valeur canonique attribuée à ce corpus herméneutique). Selon Hillary Chute, la bande dessinée aurait renforcé plusieurs disciplines aux contours flous : « Maus is also a key text in memory studies and trauma studies » (Là encore, le traducteur, par pitié ou par ignorance, gomme les catégories postulées par Chute : « Maus joue un rôle considérable dans les études sur la mémoire et sur le traumatisme »).

Il y a quelques passages pompeux, mais ce livre regorge de trouvailles. Surtout l’article d’Adam Gopnik reliant Maus à l’histoire de la BD. Le critique du New Yorker explique que la bande dessinée descend de la caricature, née vers 1600 en Italie. Avant le dix-septième siècle, les grotesques romains et gothiques n’étaient pas des portraits, ils utilisaient l’épissage des traits animaliers et humains pour représenter des types trans- ou subhumains. Tandis qu’avec l’arrivée de la caricature, on déforme le visage humain et on fusionne — au lieu d’épisser – les éléments humains et animaux, pour que la ressemblance abstraite de l’homme et de l’animal devienne une fusion visuelle animée. Gopnik souligne que le dessin de type enfantin, typiquement associé à Walt Disney, marque une véritable rupture avec la tradition de la caricature, rupture spécifiquement américaine.

Côté dialogues, Gopnik compare Spiegelman à Philip Roth : « Aucun écrivain, quel que soit le genre, depuis le jeune Philip Roth, n’a réussi à rendre le discours de plusieurs générations de Juifs aussi frais et convaincant, un exploit d’autant plus impressionnant qu’il a été réalisé dans les limites incroyablement étroites des bulles de la bande dessinée. »

L’exploit implique un retour en arrière esthétique, permettant à la BD de renouer avec une tradition antérieure à la « domestication » de la forme accomplie par les studios Disney, lesquels avaient transformé les animaux totémiques humanisés en animaux de compagnie. Au fil du temps, Mickey est devenu de plus en plus « néoténique », présentant des caractéristiques propres aux jeunes enfants. Plus il ressemblait à un bébé, plus il touchait une corde sensible chez l’homme, lequel est « précâblé » pour réagir à une certaine configuration d’attributs infantiles. Et ce faisant, le dessin néoténique n’a pas seulement écrasé les autres types de dessins d’illustration ; il les a quasiment effacés de notre souvenir.

Maus ressuscite l’ancienne tradition ; Gopnik va jusqu’à assimiler Spiegelman à Goya et à Picasso (Guernica) dans leurs représentations de l’horreur, même s’il trouve les dessins de l’Américain moins audacieux et « un peu grossiers ». Heureusement, Maus tire sa force non pas de son seul style visuel, mais de la tension entre mot et image : « Au cœur de notre compréhension – ou de notre incompréhension – de la Shoah, nous avons le sentiment qu’il s’agit d’une expérience à la fois humaine et inhumaine. » Quand « Art » dessine Maus, on sait que les souris sont condamnées alors qu’elles ne le savent pas et se prennent pour des êtres humains libres. L’aspect mélodramatique si efficace suscite une réserve chez le journaliste : Maus fonctionnerait en partie parce qu’il élude l’enjeu moral essentiel de la Shoah ; le problème avec la métaphore animalière n’est pas qu’elle rabaisse les souris, mais qu’elle déculpabilise les chats.

Autant on apprécie certains articles de ce recueil, autant on regrette l’absence d’images. MetaMaus (2011), collaboration de Siegelman et d’Hillary Chute, ne semble pas avoir inspiré des imitateurs parmi les commentateurs de Maus. Pourtant, y a-t-il une meilleure manière d’analyser la bande dessinée que sa pratique même ?

Finalement, dans ces jeux entre savant et souris, nous préférons la seconde : comme le dit Marianne Hirsch (cerf, chevreuil !), citée dans le livre, Maus « enseigne à ses lecteurs la manière de le lire ». Puisqu’il fournit son propre mode d’emploi, a-t-on besoin de regarder ailleurs ?