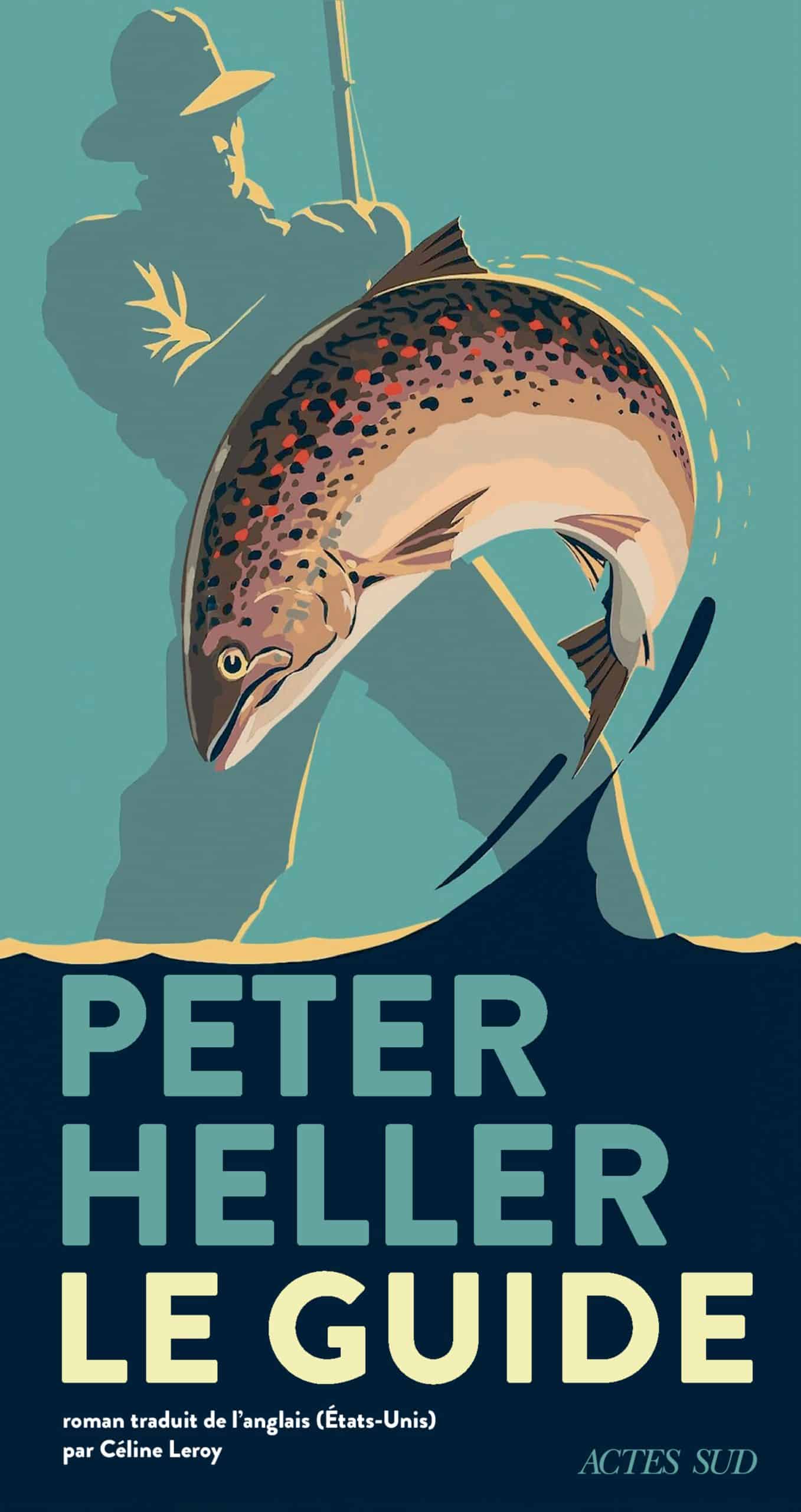

Peter Heller publie son cinquième roman, Le guide. Situé dans un camp de pêche sur une rivière du Colorado, ce livre est un exemple poétique de ce qu’on pourrait appeler « la littérature du trajet ». Heller s’inscrit dans la lignée de Hemingway, celle des Aventures de Nick Adams. EaN a pu s’entretenir avec l’auteur, qui habite aujourd’hui Denver, lors de son passage à Paris.

On ressent une tension chez vous entre l’écrivain et l’amateur de plein air.

S’il y a une grande tension dans ma vie, c’est que je suis exubérant physiquement et que j’adore affronter la nature, que ce soit une rivière ou un paysage sauvage. Cela vous oblige à être dehors, à avoir un certain entraînement physique. En même temps, je cherche à être le meilleur écrivain possible. J’ai eu envie d’écrire de la fiction dès l’âge de onze ans, quand je faisais le tour de la petite bibliothèque de mon école à New York ; j’avais un béguin pour la bibliothécaire, Anne Bosworth. Elle était anglaise, je l’aurais épousée rien que pour sa manière de dire « Peetah, cherches-tu quelque chose à lire ? » Mon cœur faisait boum boum boum. Et, comme n’importe quel excellent bibliothécaire ou libraire qui vous suit depuis l’âge de cinq ans, elle connaissait mes goûts, elle m’a conduit vers l’étagère fiction, a pris In Our Time d’Ernest Hemingway (recueil de nouvelles). Il faut imaginer l’excitation d’un garçon à New York qui apporte ce livre à la maison, je voulais vivre tout cela, sauter d’un train de marchandises, partir avec un sac à la montagne, monter dans l’herbe la rosée mouillant mon pantalon, camper à côté de La grande rivière au cœur double (nouvelle de Hemingway) faire du café sur un feu ouvert et ne pas me brûler la langue comme Nick (Adams) ne se brûle pas la langue, pêcher ces truites magnifiques. Surtout, je voulais écrire avec cette puissance parce que c’était la première fois que la prose pénétrait ma peau pour atteindre mon cœur, en contournant la tête, et c’était vertigineux. Donc j’ai recopié des poèmes que j’aimais. On dit que Jack London écrivait des mots qu’il ne connaissait pas sur des cartes qu’il épinglait au mur. J’ai fait la même chose, j’ai lu le dictionnaire, j’étais fasciné qu’un concept comme « stubborn » (têtu) puisse être rendu par autant de termes différents : thrawn, cross-grained, ou refractory. Je suis allé à une bonne université (Dartmouth), j’ai étudié la littérature et la biologie pour pouvoir faire la différence entre un épicéa et un pin, j’ai appris les noms des plantes et des oiseaux.

Qu’avez-vous fait après Dartmouth ?

J’ai dû gagner ma vie, je suis devenu kayakiste extrême et j’ai commencé à écrire pour des magazines. Ce fut une diversion glorieuse pendant vingt-cinq ans. Mais, tout ce temps-là, j’ai gardé l’œil sur l’objectif, j’ai continué à entraîner mes sens afin de capter le moindre détail. J’ai noté dans mes journaux tout ce que les gens disaient, j’avais un petit sac étanche que je gardais entre mes jambes dans le kayak, je glissais sur l’eau et j’écrivais. J’ai appris à croquer un personnage pour qu’il saute immédiatement de la page, empêchant le lecteur de fermer le magazine. Et j’ai appris à évoquer l’esprit d’un lieu susceptible de transporter le lecteur. Tout cela, c’était pour les magazines. Puis, il y a douze ans, j’avais économisé assez d’argent et il était temps que je m’installe pour écrire le roman auquel je rêvais depuis l’âge de onze ans. Ce fut La constellation du chien.

On y voit des parallèles avec Le guide : encore un roman focalisé sur un trajet court – fait dans des cuissardes de pêche plutôt que dans un avion – avec comme héros un aventurier pourvu seulement d’un prénom. D’où vient l’idée du Guide ?

Je commence toujours avec la première phrase : la musique et le langage m’intéressent plus que l’intrigue – j’ai débuté comme poète –, donc il me faut une phrase dont la cadence me séduise ; une fois que je l’ai trouvée, je la poursuis à travers la deuxième et la troisième phrase, et ainsi de suite, l’histoire chevauche le langage. Assez rapidement, je me trouve face à face avec ce que j’ai sur le cœur. Pour ce nouveau roman, il y avait un guide ; une cabane qui surplombait un beau ruisseau à truites dans les montagnes du sud-ouest du Colorado ; un « front porch » (perron, porche) – j’ai un faible pour les front porch, curieusement il n’y a pas d’équivalent en français –, ainsi que deux fauteuils à bascule en rotin. Ensuite, un homme a déposé son sac sur le porche et j’ai vu que c’était Jack ! C’est un personnage que j’avais abandonné à la fin du roman précédent (La rivière), il était en mauvais état, j’étais content de le revoir. Après quelques pages c’était évident qu’il allait se faire embaucher comme guide de pêche, qu’il s’échappait du ranch – au fond, c’est un rude cowboy qui a passé la moitié de sa vie en selle, qui a l’habitude de dormir sous les étoiles, de préparer le petit déjeuner sur un feu ouvert. En même temps il est très savant, il adore lire, c’est sa seule passion à part celle d’être dehors dans la nature. Il avait géré le ranch avec son père, un homme réservé et récalcitrant, ça me faisait plaisir qu’il puisse s’éloigner un peu pour pêcher, pour se retrouver lui-même ; je n’avais aucune idée de ce qui allait lui arriver….

Finalement, Jack ne reste pas seul, il se lie d’amitié avec sa première cliente.

Ils sont dans un camp de pêche haut de gamme dans le Colorado où l’on accueille un nombre limité de clients, souvent des célébrités, désignées par l’initiale de leur patronyme. Quant à Alison K, il devine qu’elle est probablement une importante chanteuse country lorsqu’il l’entend fredonner. Une complicité naît entre eux. Petit à petit, ils se rendent compte que tout ne tourne pas rond dans ce camp : par exemple, Jack a besoin de connaître le code clé, non seulement pour entrer dans le complexe, protégé par un énorme portail en acier, mais pour sortir. Pendant une partie de pêche, il lève les yeux et aperçoit un objectif fish-eye fixé à un pont piéton. Ça le fait flipper. Deux kilomètres en amont des eaux privées de cette rivière se trouve une pancarte portant le message « ATTENTION ! PROPRIÉTAIRE PRIVÉ ARMÉ ! ». Alors que, deux kilomètres en aval, il y a une clôture en fil de fer barbelé avec des chiens tueurs de l’autre côté. C’est déjà effrayant, et on est juste au début !

Vos livres comportent tous un trajet géographique, schéma fondamental dans l’imaginaire américain, apparent dans les premiers films de Walt Disney (Plane Crazy, Steamboat Willie), dans les westerns (Le trésor de la Sierra Madre, Vera Cruz, Lonesome Dove, La rivière rouge) et dans la littérature : Melville, Mark Twain, L. Frank Baum, Hemingway, Steinbeck (Les raisins de la colère), Cormac McCarthy (La route), où le véritable héros est la rue, la rivière ou la mer, et où le déplacement physique prend des proportions épiques.

Ce que j’adore dans les rivières inconnues, c’est qu’on émerge d’un virage serré et on ne sait pas à quoi il faut s’attendre : ça peut être un puma en train de s’abreuver, un vol d’hirondelles illuminé par le soleil, une chute – dans ce cas-là, il faut rattraper un contre-courant pour s’arrêter. Pendant les années où j’écrivais des articles, je connaissais la suite de chaque paragraphe. Quand j’ai décidé de créer de la fiction, j’avais envie que ce soit comme une expédition sur une rivière, où je suis le courant de la narration à travers de nouveaux territoires, pour frémir à la sortie de virages serrés. Donc oui, la métaphore de la rivière me parle. En commençant, je ne savais pas si cette méthode marcherait. J’ai téléphoné à mon meilleur ami du lycée, Carlton Cuse – showrunner pour Lost et d’autres séries – et je lui ai demandé : « Tu as travaillé avec beaucoup de romanciers, connais-tu quelqu’un qui débute avec une première phrase sans avoir la moindre idée de la suite ? » Il m’a répondu que Stephen King le fait souvent, que la première phrase est une voix, la voix est un personnage, et le personnage est une situation, parce qu’il y en a toujours une. Ensuite, il m’a dit quelque chose de surprenant, à savoir qu’Elmore Leonard, auteur de romans policiers bien ficelés, fait pareil. Je me suis senti autorisé, alors je me me suis installé dans mon café et j’ai écrit le début de La constellation du chien : « Je laisse tourner la Bête, je garde des réserves d’Avgas 100, j’anticipe les attaques. Je ne suis pas si vieux, je ne suis plus si jeune. Dans le temps, j’aimais pêcher la truite plus que tout au monde ou presque. Mon nom, c’est Hig, un nom un seul. Big Hig, si vous en voulez un autre. Si je me suis déjà réveillé en larmes au milieu d’un rêve, et je ne dis pas que c’est arrivé, c’est parce qu’il ne reste plus une truite, plus une. »

Le danger est omniprésent dans vos romans. Le camp ici fait penser à un film de James Bond.

Il est inspiré d’endroits réels. Dans le Colorado, il y a la rivière Taylor dont un tronçon est ouvert au public, alors que des milliardaires ont bloqué l’accès à ma partie préférée : il n’en reste que trois cents mètres où je peux pêcher. À mes yeux, cela figure la disparité croissante en Amérique entre les riches et les autres, cette sous-classe qui s’en sort à peine, qui exerce deux ou trois emplois, tous dans le secteur des services, pour servir la strate privilégiée libre de pêcher à la mouche dans des endroits magnifiques. Aujourd’hui, c’est flagrant que la classe moyenne a disparu, alors qu’à mes débuts, les cols-bleus qui m’apprenaient à pêcher géraient des stations-service ou travaillaient dans les mines ou dans des ranchs, ils avaient peut-être une petite cabane sur un lac avec un bateau, ils prenaient des vacances. Ce n’est plus le cas, ces gens-là ont un salaire proche du désastre, ils frôlent l’indigence, ils n’ont pas d’assurance santé.

Un autre aspect récurrent de vos livres est le thème de la frontière, figurée ici par les limites du terrain du camp de pêche, jouxté par un domaine appartenant à un voisin hostile.

Absolument. C’est très intéressant que vous évoquiez cela, je n’y ai jamais songé. Il est évident que l’idée des zones frontalières est fondamentale pour moi. Je me demande si ce n’est pas une métaphore pour les frontières à l’intérieur de chacun de nous : on a tous sa boussole morale, on essaie de mener une vie éthique, de s’occuper des autres. Pourtant… j’ai vu des gens dans des situations où ils sont sous pression, notamment lors des expéditions auxquelles j’ai participé, et je crois que nous sommes tous à deux pas de basculer du côté obscur.

Donc, c’est la frontière entre le bien et le mal ?

Dans une scène du Guide, Jack demande à Marilynne Robinson, qui enseigne la littérature à la fac où il était étudiant, de lui fournir une définition du mal. Elle répond que c’est un « obstacle à l’être ». Dans la vraie vie, c’est une question que je lui avais posée lorsqu’elle était mon mentor au Iowa Writers’ Workshop. On était devenu amis, on était assis dans le jardin, elle a répondu sans hésitation. Je médite sur cela depuis. Cela ne veut pas dire que le loup empêche l’élan dans son « être » lorsqu’il le mange, elle fait plutôt référence à la subversion de l’ordre naturel. C’est ce qui se passe dans ce roman et dans beaucoup d’endroits dans le monde aujourd’hui, l’exploitation des gens vulnérables a lieu partout autour de nous.

À part vous, qui sont les autres descendants aujourd’hui de Hemingway ?

Cormac McCarthy, il m’a beaucoup influencé. Le style condensé de Hemingway était tellement envahissant que je me suis forcé à étudier son opposé, donc j’ai beaucoup lu Faulkner. Faulkner accumule proposition après proposition, je l’ai trouvé incroyable. À la fac, j’ai lu des écrivains comme Calvino et Borges, qui tendaient vers le surréel, Murakami est un de leurs héritiers : il vous prend par la main, tout paraît normal, plat, sans affect, puis soudainement les moutons se mettent à parler ou il y a deux lunes dans le ciel.

Vous écrivez toujours dans un café ?

Oui, dans le quartier nord-ouest de Denver, je ne révèle pas le nom, c’est comme un trou de pêche secret. J’écris mille mots par jour, jamais un de moins, mais je ne me laisse pas couler sans fin, quand je dépasse cette limite je m’arrête au milieu d’un passage intense et excitant.

![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)