Les vacances venues, il est encore temps de parler de nos « regrets », d’un livre qu’on a manqué ou qu’on aurait voulu traiter, et aussitôt me fait signe Louis Jouvet, L’art du théâtre que j’ai laissé en attente sans l’ouvrir, faute de temps face à ces deux épais volumes. Lui ferai-je justice dans le délai imparti, sûrement pas. Mais parlons-en quand même.

L’ouvrage commence par des « dialogues vifs » de Louis Jouvet avec Jean-Louis, son double en miroir qui prolonge, contredit, contrarie sa réflexion sur l’art dramatique, « dans l’entre-deux du théâtre et de la vie laïque », en somme un art missionnaire. Exercice impossible, inutile, dit dit JL, la littérature dramatique ne vaut rien. Et Diderot ? objecte LJ. C’est de l’inexplicable. Qu’est-ce que tu enseignes au Conservatoire ? Rien. Mais encore ? À respirer… Et la pensée ? Instable par nature chez un acteur. Faite de souvenirs, de lectures, plus tard d’expériences. Raconte-toi par tes souvenirs, conseille JL, et tâche qu’ils soient amusants.

Intéressants, oui, amusants, rarement, hormis des éclairs d’ironie cocasse ou acerbe, portraits au vitriol, listes farfelues d’accessoires, car le propos est sérieux, oraculaire, l’auteur peu enclin aux anecdotes de coulisse, qui sont pour lui parodie, dérision du théâtre. Intéressants surtout (à mon goût) quand Jouvet parle d’un écrivain ou d’une œuvre dont il a longuement habité le personnage. Lequel l’avertit : « tu me représentes, tu ne m’incarnes pas, tu ne seras jamais moi, et le sens de mes actes, gestes et propos changera à chaque époque. Ce sens, il faut le trouver. Si tu le rencontres, je vis, sinon je reste dans les limbes, dans le néant, l’obscurité où vos esprits vivent ». L’œuvre est elle aussi un tissu qu’on ne cesse de trouer, de recoudre, inépuisable « si elle est vraie et authentiquement de théâtre, c’est-à-dire de sensibilité et intuition humaine, divinement humaine », classique si elle fleurit singulièrement selon les saisons, les époques, l’essentiel étant sa sève dramatique, qui monte différemment dans chaque arbuste. Jouvet cherche le secret d’énigmes insondables qu’il veut à tout prix, sinon comprendre, au moins saisir dans leurs complexités.

Le Conservatoire ayant refusé à trois reprises de l’instruire, il a eu pour maîtres Niccolo Sabbatini, un scénographe du XVIIe siècle, et Alphonse, le machiniste goguenard qui lui a appris les rudiments du métier. Gare aux spéculations sur ce que voulait dire Molière, ce qui importe c’est l’action, trouver les décors et le dispositif de l’action, orchestrer les comédiens, rendre la pièce claire et attrayante pour le public. Jouvet évoque l’art de Jacques Copeau, à la fois neuf et novateur, sa façon de travailler, quête plutôt que méthode ou technique, qui les jette sur un radeau dont il faut à chaque traversée créer un par un les gréements indispensables. Ensemble, ils ont « dépouillé, nettoyé, embelli, aménagé, peint, agencé » le Vieux-Colombier, guidés par l’esprit du drame, au service du mouvement dramatique, un cheminement quotidien vers le lieu, « l’architecture qui rendra à l’auteur comme à l’acteur une virginité et une inspiration authentiques ». Plus tard, avec Christian Bérard, son scénographe, Jouvet aborde Dom Juan, L’École des femmes, par des questions pratiques. Comment passer d’un jardin clos à une place publique. Comment représenter le merveilleux, le surnaturel. Il faut partir « dans l’amour, l’admiration qu’on a pour l’œuvre et qui ne s’acquiert pas d’un coup ». Jamais d’une théorie ou d’un système. Mieux vaut d’ailleurs que l’auteur s’abstienne d’interpréter sa propre pièce : si ses idées ou raisons sont exprimées dans une préface, on peut être assuré « qu’il en aura frustré sa pièce ». Exemple, Cromwell, et, au fait, c’est par Molière qu’on atteint Shakespeare, pas par Victor Hugo, qui n’a « rien à faire ici, c’est de l’opéra ».

Tout doit partir de l’auteur, il est le sommet de la trinité complétée par l’acteur et le spectateur, le metteur en scène n’étant qu’un des adjuvants commis au service du texte, Jouvet ne cesse de le rappeler. Il se défie des gloses et commentaires de la critique universitaire qui ne peut apporter rien d’utile, faute de pratiquer l’acte théâtral. À leurs jugements doctes, péremptoires, leur compréhension tout intellectuelle, il préfère l’intuition amoureuse d’un comédien qui « partant de la substance sensible du texte le fait remonter à l’expression intelligible ». Il évoque les phases successives de sa propre attitude, consommation aveugle d’ouvrages savants, satiété, dégoût, puis tolérance un rien condescendante. Ce qui ne l’empêche pas de disserter en Sorbonne, ni de brocarder les strates de commentaires critiques et leur empilage de contradictions. « Une comédie de Molière est un conte irréel, une chronique légendaire » : ses personnages sont fous, d’une sublime déraison qui les met au-dessus de la normale comme les héros, les poètes et les saints. Vouloir le tirer vers l’unification morale, le vérisme, c’est l’embourgeoiser, « avec redingote, haut de forme et parapluie ». Même quête, passionnante, vers un Marivaux qui se dérobe, dont le thème principal n’est pas l’amour, mais le mensonge, « ce prisme qui décompose et réfracte les sentiments ». Vers Musset, qu’il a cessé d’aimer à partir de quinze ans, tout en gardant l’impression qu’il ne l’a pas compris. Ou Beaumarchais, qu’il admire sans l’aimer, dont il raconte avec brio la vie aventureuse. On ne sait pourquoi il a accepté d’écrire un long article sur Henry Becque qu’il n’aime pas non plus, peut-être par compassion pour le plus rosse et le plus malchanceux des écrivains, poursuivi au-delà de la mort par une malédiction tenace, dont une volumineuse biographie accablante de médiocrité. Ses auteurs tutélaires, ceux qui témoignent de l’existence d’un règne, d’un « zodiaque dramatique », Jules Romains, Jean Giraudoux, ont droit à des pages chaleureuses, et Claudel, plus déroutant, à quelques paragraphes perplexes.

D’abord régisseur, puis acteur et metteur en scène, directeur de théâtre, Jouvet tente à longueur de pages de définir le métier de comédien, un réseau de nuances si instables qu’à peine avance-t-il un qualificatif qu’il se sent tenu de lui adjoindre son contraire. Ses textes sont ponctués d’aphorismes, d’oxymores, de paradoxes. « Il faut être gueux dans ses connaissances et riche dans son métier. » Préfère-t-il le théâtre ou le cinéma ? « Le théâtre est un commerce de l’esprit, le cinéma une industrie des sensations », mais un comédien est en droit de pratiquer l’un et l’autre. S’adresse-t-il au disciple ou au critique quand il écrit : « Tu prends pour des contradictions des vérités dont tu n’aperçois qu’un aspect. … Les aphorismes les plus contraires se rejoignent et s’additionnent mystérieusement » ? Lui-même affirme n’avoir pas d’idées. Celles qui lui viennent « sourdent lentement, monstrueusement du fond de ce chaos en mouvement, chaos aveugle qu’est le tréfonds d’un acteur ». Il est difficile, vain, impossible, voire dangereux, de les disséquer. C’est une tentative bien téméraire pour un comédien de vouloir écrire sur son métier. Les théories, les raisonnements, la préméditation, peuvent être pernicieux, car ils éteignent ce dont il a besoin, la spontanéité, la vivacité. Pire encore quand ceux qui ne sont pas du métier prétendent l’expliquer. D’où peut-être ce sentiment chez Jouvet d’un devoir à accomplir. « Ceci n’est pas un livre de science, mais de conscience, et donc un livre de bonne foi. » Personne n’a insisté pour qu’il publie ces notes. Pourquoi le fait-il ? « Je le fais en toute amitié, altruiste pour toi et par amour du métier qui est tien et que j’aime autant que toi. Tout ce qui y est dit est aussi vrai et aussi faux que tout ce qui est notre profession, et aussi vrai et aussi faux que tout au monde. » Il reconnaît cependant un goût de l’analyse, « ce besoin de comprendre qui a dépassé mes dons naturels et ma vocation de comédien ».

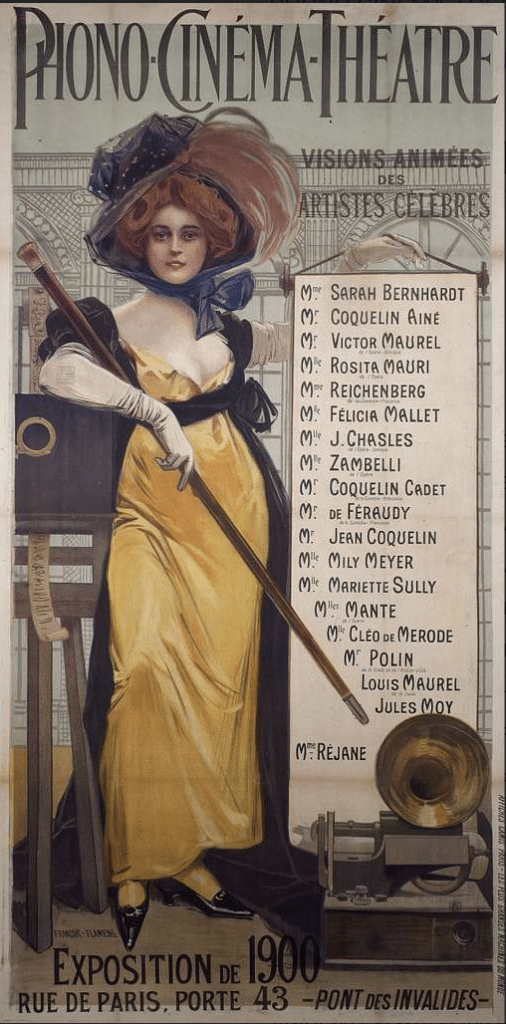

Un acteur n’aime pas qu’on lise les confidences qu’il a inscrites dans les marges de son rôle, confie Jouvet, les annotations dramatiques sont incommunicables, un livre n’y suffirait pas. L’art du théâtre tente pourtant de le faire, avec un succès inégal. Par excès de dévotion, sans doute, les éditeurs qui ont collecté ces quelque neuf cents pages de notes de travail, entretiens, conférences, articles de journaux, préfaces, ne se risquent pas à faire ce qu’avait osé brillamment Brigitte Jaques avec son Elvire Jouvet inspiré des cours de l’année 1940 : recréer un maître à penser et à jouer nourri de ces réflexions abondantes, répétitives jusqu’à l’obsession [1]. Leur ouvrage ressemble à un meuble Ikea, des pièces détachées réparties dans des cases plus ou moins thématiques, des allers et retours avant, pendant ou après guerre, là où la chronologie aurait mieux éclairé le parcours mental de Jouvet, et évité des redites comme ces six pages d’une conférence d’avril 1939 (tome I, p. 193-198), extraites d’une conférence de février, répétées verbatim tome II avec le texte intégral de la conférence antérieure dont elles étaient extraites. De longues notes racontent Piscator, Vitruve, Saint-John Perse, Palladio, ou Marcel Achard que Jouvet tient en piètre estime bien qu’il ait monté cinq de ses œuvres, et une foule d’auteurs dramatiques, critiques, linguistes, acteurs tombés dans l’oubli. Un manuel d’enseignants capables de tracer au cil près la ligne de partage entre savoir et ignorance de leurs étudiants. Zola ou Dickens se passent de note, Talma, Mounet-Sully, Sarah Bernhardt aussi, mais pas Delavigne, Scribe, la Malibran, Réjane, Coquelin, Brunetière, Francisque Sarcey, qui ont eu leur heure de gloire. Des notes répétées deux, trois fois, sur le baron Grimm, sur La Harpe. Quelques fausses notes que n’aurait pas commises Jouvet, sur Andromaque, une « tragédie éponyme » de Racine, ou Le Juif errant, « roman éponyme » d’Eugène Sue. Bon courage à l’étudiant en quête de guide, et bon appétit, le menu est riche et varié : intuitions, images en cours de jeu ou au sortir de scène, sensations physiques de ses rôles, mais surtout lentes « macérations » dans les œuvres qu’il a montées ou jouées, fréquentation assidue, éclectique, de la longue histoire du théâtre, d’Eschyle à Giraudoux, Anouilh, ou Sartre.

Quelles sont les qualités du bon comédien ? Une pureté difficile à définir, faite d’amour de soi et des autres, de générosité, d’humilité comme dans les couvents, de simplicité comme dans l’enfance. Cet étrange animal a toujours une posture de croyant « doublé de coquinerie, d’hypocrisie, dans un mélange qui est l’expression la plus parfaite de ce qu’on appelle la sincérité », un paroxysme « qui n’est que reflet, frisson de l’âme ou du corps, passage, feinte voulue ». Certains n’ont de talent que par la sympathie du public, « mais il en est sans gloire qui sont plus glorieux que ceux-là, parce qu’ils ont découvert le sens de leur service et la finalité de leur métier, le sens de leur mission ».

Les journaux en mal de copie ne cessent de ressasser les problèmes du théâtre, or il n’y en a qu’un, le succès : « Une pièce qui ne fait pas recette ne peut pas rester à l’affiche » – ceci à une époque où seules quatre grandes institutions étaient subventionnées. La modernisation des salles n’a rien fait gagner à l’art dramatique, ce qui importe « c’est l’œuvre écrite, c’est l’imagination et le verbe du poète dramatique », le rapport étroit, direct, « de l’homme qui parle, c’est-à-dire l’Auteur, et de ceux qui écoutent ». Jouvet persiste à préférer Andromaque et Macbeth aux œuvres de Crébillon ou de Voltaire qui ont pourtant bénéficié des progrès enregistrés. Ce n’est pas une question d’argent ni de moyens techniques. Le succès, ce « frémissement voluptueux que donne l’entonnoir d’une salle de théâtre toute enduite d’humanité », cette « osmose du fluide dramatique » ou inversement « la désaffection de la salle entière », restent une énigme. À quoi tient le succès de Pirandello, qui viole les secrets de la magie dramatique en vous montrant les ressorts du personnage « éventré par une main cruelle », ou celui de Giraudoux, dont la magie est « la seule qui soit : celle du Verbe » ? Le succès, c’est l’art de plaire, et l’auteur est le point de départ.

Le théâtre est malade s’il ne se soutient que par ses acteurs, qui sont appauvris par des époques veules peu dominées par les poètes, consommés à la sauce standard. Nous sommes en 1943. Seul un petit nombre d’œuvres dramatiques dépassent toute mode et toute époque, d’où la nécessité de rejouer les classiques, « car l’esprit français renaîtra par eux » : ainsi, ses notes « pourraient s’intituler « Défense et Illustration du classique français en 1940″ ». Dans les pièces qu’il lit depuis son retour d’Argentine, à la fin de la guerre, aucune ne témoigne de l’altruisme nécessaire, elles sont guidées d’abord par un désir égoïste de réussir à amuser ou émouvoir, pour des gains de succès. « L’écrivain satisfait à un goût national et à une mode d’époque. » L’instinct de Jouvet saisit l’humeur présente, l’avenir lui échappe. Aujourd’hui, Pirandello semble avoir mieux survécu que Giraudoux. Ce qui en dit plus long sur nous que sur leurs qualités respectives.

Louis Jouvet, homme de son temps, a enchaîné les succès et les fours, et inscrit durablement quelques chefs-d’œuvre au patrimoine national. « À la suite de cet examen personnel », conclut-il, l’essentiel n’est pas le terme de son raisonnement, « mais la description d’un procédé pour se connaître soi-même », cette connaissance professionnelle que doit atteindre un acteur, tel un potier qui, après vingt ans de pratique, sait mieux que par l’enseignement d’une théorie « quel tour de main, quelle inflexion du pouce imprimeront au vase son vrai galbe, son vrai sens ».

[1] La thèse de Marc Véron sur « L’économie du théâtre de Louis Jouvet », dirigée par Jean-Louis Besson, l’a conduit à une recherche dans le fonds Jouvet, dont une large part restait inédite.