Dans son roman autobiographique récemment paru aux Presses universitaires de Strasbourg, le prince Georges Greciano rapporte avoir choqué ses professeurs en affirmant sans ambages qu’il « arriverait par les femmes ». Les semonces que s’attira l’apprenti Georges Duroy paraissent rétrospectivement justifiées : si Georges Greciano arriva, ce fut en effet, de façon différée, grâce à un poète, amateur de beaux éphèbes, avec qui il entretint une amitié « incandescente et fugace », et sans doute tissée de malentendus. La publication de la correspondance inédite qu’il entretint un an durant avec Jean Cocteau livre les clés d’une captivante histoire littéraire cosmopolite.

Il est des échecs plus éclatants que les plus parfaites réussites : la publication posthume du roman de Georges Greciano, Cocteau, l’opium aux trousses, présenté par Guy Ducrey, en est une magnifique démonstration. Non que le livre en lui-même soit un raté, loin s’en faut : richement illustré, il rassemble en un seul volume une œuvre littéraire originale, manifestation complexe de ce que certains critiques ont nommé l’« histoire littéraire des écrivains » (Vincent Debaene, Jean-Louis Jeannelle, Marielle Macé et Michel Murat, 2013), une correspondance inédite, la biographie d’un cosmopolite européen qui compta parmi les plus fins observateurs d’une Mitteleuropa aujourd’hui disparue, des coupures de presse et un commentaire où l’érudition le dispute à l’élégance. Cet ambitieux assemblage éditorial et critique est cependant mis au service de l’histoire d’un raté retentissant – et cela n’a peut-être rien d’étonnant. Dans l’article qui clôture le volume, Guy Ducrey rappelle en effet que Cocteau développa « une esthétique et une éthique de l’échec » qu’il professa même devant ses pairs de l’Académie française, leur proposant de les « aider de toutes [s]es forces pour que la méthode du Qui gagne perd ne nous aveugle pas sur celle du Qui perd gagne ». L’échec se décline ici doublement : c’est d’abord celui de l’amitié nouée entre le prince roumain Georges Greciano et Jean Cocteau, dont la rencontre se solde par une terrible déconvenue ; c’est ensuite celui de la carrière littéraire rêvée par le prince, dont l’existence rocambolesque, retracée par son fils, Rodolphe Greciano, dans une émouvante postface, eût pourtant pu nourrir plusieurs romans (l’un aurait pu être consacré, par exemple, à la ruse qu’il déploya pendant l’Occupation pour sauver du pillage le palais parisien de ses employeurs, Jean et Constance Hennessy, en apposant sur la façade une rutilante plaque de cuivre annonçant le « bureau du Consulat général à Berlin » ; un autre à son activité de président de tribunal militaire à Fribourg-en-Brisgau, où son maintien et sa diction parfaite du haut-allemand auraient attiré dans la salle un professeur du conservatoire d’art dramatique accompagné de ses étudiants…).

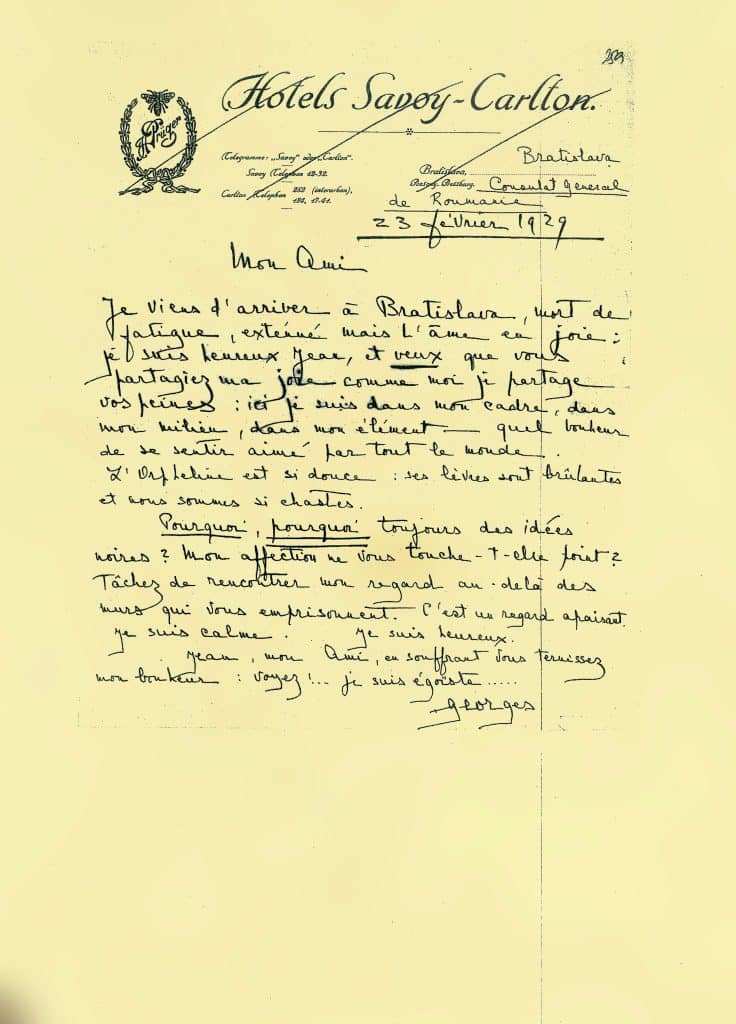

Tel n’est cependant pas le sujet du roman que Georges Greciano couche sur le papier en 1963-1964 : quelques mois après la mort de Cocteau, il choisit de revenir sur l’aventure de jeunesse qui l’a conduit à échanger avec le poète, alors soumis aux rigueurs d’une nouvelle cure de désintoxication, courriers, manuscrits et même œuvres d’art (en particulier une mystérieuse icône, aujourd’hui disparue, que le jeune homme, dans un élan de princière générosité, envoya au convalescent, recevant en retour plusieurs dessins ainsi qu’un portrait de Cocteau par Picasso, qu’il jugea au demeurant assez peu réussi). Le dialogue entre les deux hommes débute ainsi sous les plus favorables auspices, bénéficiant même de ce qu’on pourrait considérer comme une chance miraculeuse : en dépit des kilomètres qui les séparent et des aléas d’une poste mal secourue par l’imprécision des correspondants (une enveloppe reproduite dans le volume porte ainsi la succincte mention suivante : « Mon/le Prince Georges Greciano/ Direction de la Presse/ Ministère des Affaires Étrangères/ Bucarest »), une conversation se noue d’un bout de l’Europe à l’autre, de Villefranche-sur-Mer à Bucarest, Budapest et Czernovitz (aujourd’hui en Ukraine). Elle se prolonge un an durant, entre septembre 1928 et septembre 1929. Les confidences personnelles y alternent avec les recommandations poétiques, Cocteau n’hésitant pas à critiquer sans ménagement les deux manuscrits que lui a soumis son jeune disciple et à distiller au passage son art poétique. L’étude menée par Guy Ducrey démontre certes que les chaleureuses promesses échangées dans ces missives, où l’écrivain crie sa souffrance, implore le soutien et sollicite la tendresse d’une âme sœur, ne sauraient être considérées comme le signe d’une élection exclusive : à la même époque, Cocteau correspond dans des termes sensiblement similaires avec le bachelier Pierre Duflo (Simple est un miracle. Lettres de Jean Cocteau à Pierre Duflo, 1928-1929, 1993). Il n’en demeure pas moins que la ferveur de l’échange épistolaire avait mal préparé le prince au désenchantement de la rencontre avec le maître et à la rupture brutale qui s’ensuivit.

À cette rupture, qui constitua sans doute pour le jeune homme une vive déception, Guy Ducrey propose trois explications également convaincantes. La première tient à une méconnaissance manifeste des prédilections amoureuses et sexuelles de Cocteau, à qui son candide correspondant expose avec force détails ses déboires amoureux, d’orpheline polonaise en fiancée hongroise : il y avait là de quoi refroidir les ardeurs poétiques qu’avaient pu attiser les portraits photographiques joints aux premiers courriers. La deuxième hypothèse se fonde sur un impair plus grave, qui conduisit le reporter à rendre compte de sa rencontre avec l’écrivain dans un article paru dans une revue pragoise, L’Europe centrale : il y prêtait à Cocteau un éloge du bolchevisme, fondé sur la comparaison du Christ et de Lénine, ainsi que quelques propos irrévérencieux sur la bigoterie de sa mère. Un obscur hasard voulut que l’article (reproduit en annexe, comme l’ensemble des pièces du dossier évoquées ci-après) fût lu en France et donnât lieu à un entrefilet ironique dans les pages de L’Intransigeant, dont Eugénie Cocteau était lectrice : sommé de s’expliquer, son fils nia véhémentement avoir tenu de tels propos, promit de réclamer un droit de réponse (ce qu’il fit d’ailleurs, quelques jours plus tard) et déplora l’indélicatesse du jeune prince, avec qui il jurait avoir aussitôt rompu toute relation. La troisième hypothèse enfin, et peut-être la plus cruelle, est celle d’une rencontre ratée et d’une mutuelle déception des deux correspondants : ainsi peut-on subodorer que Cocteau jugea Greciano terne et taciturne, tandis que le visiteur roumain, déçu par le tour impersonnel de la conversation, confie « s’être attendu à mieux ».

L’échec de la rencontre résulte peut-être surtout d’un atterrissage difficile, après les élans mystiques de la correspondance : invité par Cocteau à l’accompagner dans une longue promenade en taxi, le prince désargenté se rappelle avoir gardé les yeux anxieusement rivés sur le compteur tout au long de la course… qu’il finit d’ailleurs par régler, le poète l’ayant abandonné en cours de route pour aller déjeuner dans un château aux abords de Paris. L’écriture rétrospective de Cocteau, l’opium aux trousses souligne non sans malice ce retour au réel : Greciano y reprend, par exemple, le texte paru dans L’Europe centrale, où il présentait l’arrivée du maître en majesté (« Cocteau m’apparaît pâle et diaphane : j’ai l’impression d’une âme sortant du purgatoire »), mais il le fait immédiatement précéder d’une notation incongrue, qui contribue à relativiser quelque peu la nature mystique dudit purgatoire (« un bruit tout proche d’une chasse d’eau vigoureusement déclenchée m’arracha un peu prosaïquement à ma rêverie »). Est-ce là une façon de compenser, par l’effet comique de la trivialité, une amertume encore brûlante ? Oscillant entre le rire et les larmes, Cocteau, l’opium aux trousses a la complexité et la finesse d’un véritable roman – à la fois roman à clés du gotha de l’époque et roman d’apprentissage rythmé de « lettres à un jeune poète ». On ne peut que donner raison à Guy Ducrey : en dépit du raté de leur rencontre, Greciano est devenu écrivain par l’involontaire truchement de Cocteau.

Il rejoint à ce titre la cohorte polyglotte des écrivains d’Europe centrale, indifféremment polonais, austro-hongrois, ukrainiens, tchèques, juifs ou chrétiens, à qui le creuset multiculturel de la Galicie servit de berceau. La liste est trop longue pour être dressée ici, où se côtoieraient Paul Celan, Karl Emil Franzos, Bruno Schulz, Stefan Zweig, Joseph Roth, Samuel Joseph Agnon, Sofia Andrukhovych et bien d’autres encore, tous témoins d’un « monde d’hier » englouti. Francophone et fier de l’être, comme en témoignent ses textes parus dans la rubrique « Les Beaux Voyages » de la revue L’Européen, Greciano apporte à ce chœur une voix jusqu’alors inédite.

En dépit de cette rémission, un raté irréparable se dessine dans ces pages : il réside dans la disparition d’une certaine idée de l’Europe, dont le prince était indéniablement porteur. La Galicie, qu’il arpenta de part en part, en était l’un des lieux d’expression emblématiques : sans idéaliser le sort d’une région de longue date soumise à l’impérialisme des grandes puissances, sujette à la famine et à la pauvreté, on ne peut que déplorer la destruction de cette Europe où le coudoiement des communautés religieuses et culturelles favorisait autant l’idiosyncrasie de chacune que les circulations et les échanges, cette Europe où l’héritier d’une famille princière désargentée pouvait faire dépêcher, sur un coup de tête, une icône ancienne, cette Europe enfin où l’on mangeait, dans un train en route vers Bratislava, d’authentiques mâtsès de Jérusalem.