L’île d’Utopie est bien entendu « nulle part », mais de préférence dans une contrée ensoleillée, du moins métaphoriquement. Là, le soleil est celui du bonheur. Et celui de la raison ? Cela reste à voir. Des ombres existent.

Le soleil qui brille dans son ciel peut être celui de la raison qui a procédé à la construction des sociétés parfaites imaginées par les platoniciens du XVIe et du XVIIe siècle, à la suite de Thomas More. Ce fut assurément celui qui, cher à l’empereur Aurélien, brillait sur la totalité de l’Empire romain au troisième siècle, un soleil que tous avaient en partage et que l’on disait invaincu puisqu’il renaissait chaque année le jour du solstice d’hiver (solis inuicti dies natalis), le 25 décembre. Dans le calendrier julien, solstices et équinoxes tombaient alors le 25 du mois, et non le 21 ou le 22 comme dans notre calendrier. Ce soleil invaincu symbolisait l’universalité de la puissance impériale, au-delà des multiples particularismes de ces peuples si divers qui n’honoraient pas les mêmes dieux dans des pays aussi disparates que l’Écosse et le Maroc, la Suisse et la Mésopotamie. Même la divinisation de Rome ou celle de l’empereur ne suscitaient plus guère d’adhésion populaire. Le soleil du moins était le même pour tous ; en le divinisant, on en faisait un dieu universel.

L’étape suivante arriva quelques décennies plus tard, quand, en 336, l’empereur Constantin décida que le 25 décembre ne fêterait plus la renaissance annuelle du soleil invaincu mais celle, unique, de Jésus. Autre soleil, plus métaphorique mais renaissant aussi, et même deux fois, la première, lors de sa nativité le jour de noël, la deuxième, lors de sa résurrection après le supplice sur la croix, à la première lune de printemps. Le soleil renaît chaque année, après la petite mort de l’automne ; la lune chaque mois, après sa brève disparition d’une journée.

Dans la République, son livre le plus célèbre – sinon le plus célébré –, Platon imagine ce que pourrait et devrait être une société conforme à la rationalité philosophique, inventant ainsi ce qui allait devenir le genre de « l’utopie », pour reprendre le mot forgé par Thomas More en 1516. Dans le même traité, Platon (508 c-d) compare la vérité à la lumière (du soleil), qui à la fois rend visible et fait croître : « Ce qui répand la lumière de la vérité sur les objets de la connaissance et confère au sujet qui connaît le pouvoir de connaître, c’est l’idée du bien, puisqu’elle est le principe de la science et de la vérité. » Bref, l’idée du Bien est comparable au soleil ; la vérité, à sa lumière. Ce passage n’est pas précisément resté inaperçu et l’on peut y voir une des sources du lien ente utopie et soleil.

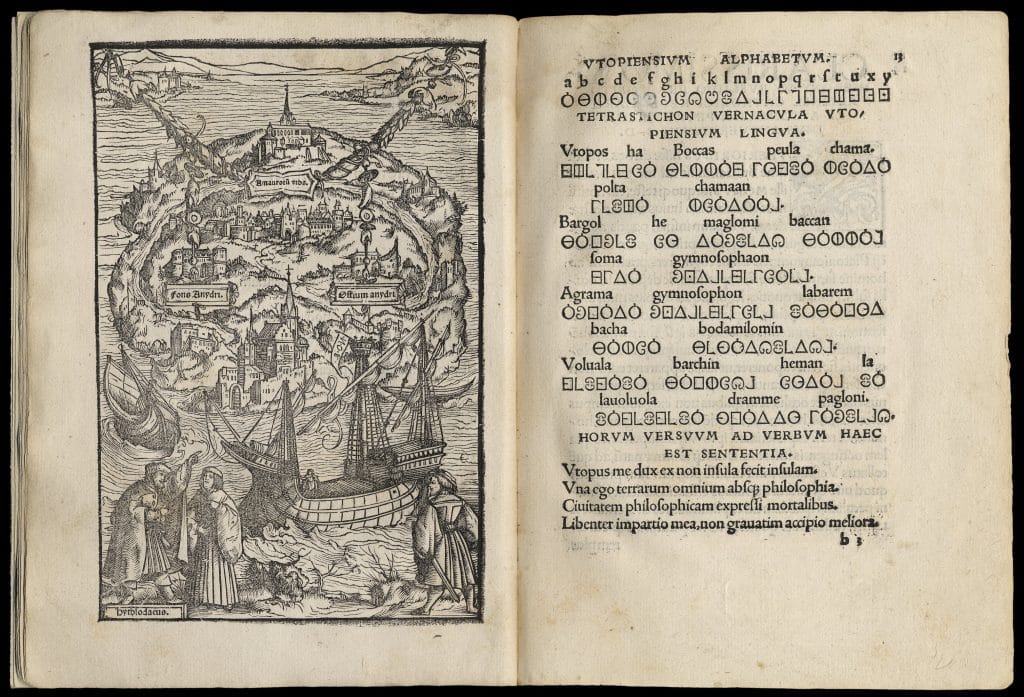

Il est à première vue paradoxal que l’utopie décrite par Thomas More et ses nombreux imitateurs italiens soit toujours réalisée dans une île, c’est-à-dire dans un lieu petit, à l’échelle d’une cité, bien loin de la dimension d’un empire. Le soleil n’est plus l’astre du jour, mais pas non plus tout à fait son équivalent métaphorique inspiré de Platon. On pourrait y voir une manière de dire que, dans cette société idéale, la raison est réalisée, ce qui la rend idéale, au meilleur comme au pire sens du terme.

Mais ce n’est pas toujours de cela qu’il s’agit. Dans La Cité du Soleil de Tommaso Campanella, livre paru en 1623, un siècle après celui de Thomas More, « Soleil » est le titre que porte le « métaphysicien » qui dirige ce petit État situé à Taprobane, nom, chez Hérodote, de l’île de Ceylan. Campanella était lui-même un moine dominicain, emprisonné vingt-sept années durant, en plusieurs fois, pour cause d’hétérodoxie – ce livre-ci a été rédigé dans sa geôle –, et le modèle qu’il propose, apte à réaliser le bonheur de ses habitants n’est pas sans ressemblance avec un monastère dont l’extrême rigorisme en toute matière est censé résoudre toutes les difficultés susceptibles de se présenter dans une société humaine. Campanella fixe même la longueur des tuniques : un peu en dessous du genou pour les femmes, un peu au-dessus pour les hommes. Ce n’est pas l’abbaye de Thélème, on n’y fait pas ce que l’on veut mais ce qu’a décidé le Soleil, qui fixe en compagnie de qui on fait quoi, et au jour et à l’heure qu’il juge convenables. Par comparaison, la République de Platon paraît relever d’un libéralisme extrême.

Que le pontife qui régit cet État avec ses trois officiers soit qualifié de Soleil ne relève pas de la simple flatterie – une chose aussi déplorable ne saurait évidemment se rencontrer dans cette société parfaite – mais de ce qu’il est réellement au début du siècle de notre « Roi-Soleil ». Il est en effet soleil au double sens, métaphorique et céleste, de qui apporte la lumière de ses raisons, et de l’astre dont nous voyons dans le ciel les courses quotidienne et annuelle. Ce pontife n’est certes pas le soleil de l’astronomie ; Campanella, qui correspond avec Galilée, ne se hasarderait pas sur ce terrain. Mais c’est le soleil de l’astrologie, dont notre moine calabrais parle comme d’une discipline rationnelle. Or le propre d’un raisonnement astrologique, c’est de se fonder sur les déplacements du soleil entre les diverses « maisons » du Zodiaque. Tout le pouvoir du Soleil de la cité est donc analogue à celui que détermine l’astre solaire en se déplaçant au fil de l’année dans son mouvement apparent. Dans les manuscrits de Campanella qui nous sont parvenus, le mot soleil n’apparaît pas, mais seulement son symbole astrologique, un cercle dont le centre est marqué par un petit rond noir. Et le pouvoir attribué au Soleil de la cité a pour objet de faire appliquer la rationalité (ou ce qui est supposé tel) que fait apparaître l’astrologie.

De notre point de vue, l’astrologie relève d’une fausse rationalité, mais l’important est que, aux yeux d’un homme qui écrit dans les toutes premières années du XVIIe siècle, elle apparaît comme rationnelle. Un siècle plus tard, Newton la pratiquait encore comme s’il s’agissait d’un authentique savoir. Pour l’histoire de la pensée utopiste, il ne paraît donc pas hasardeux d’évaluer la démarche d’un Campanella comme si elle était fondée sur une (vraie) rationalité dans la mesure où c’est bel et bien ce qu’il entend faire. On pourrait définir l’état d’esprit utopiste comme la volonté d’appliquer à la réalité politique une stricte rationalité – ou du moins ce que l’on prend pour tel. La critique qu’il y a lieu de lui opposer ne doit pas porter sur le caractère réellement rationnel ou non de ce modèle, mais sur l’idée même que le régime idéal devrait consister à imposer une dictature de la raison, dont la lumière du soleil serait une belle métaphore.

Elle aurait aussi le mérite de rappeler que le propre de la lumière est de créer de l’ombre. Quand on rêve d’une cité parfaite, ou d’un homme aussi lumineux que le Prince charmant des contes de fées, on veut croire non seulement qu’il n’y a pas d’ombre mais que c’est souhaitable. Le Prince charmant peut être aussi merveilleusement parfait que Lohengrin volant au secours d’Elsa mais celui-ci a sa part d’ombre – en l’occurrence, son nom – qui ne peut être mise en lumière sans qu’il doive repartir avec son cygne. Il en va semblablement avec la parfaite Cité du Soleil, dont la part d’ombre est l’autoritarisme absolu de son pontife, négateur de toute liberté. Là gît l’échec de toute la tradition utopiste du XVIe et du XVIIe siècle.

Il en va différemment avec « l’utopie concrète » d’Ernst Bloch. Celle-ci n’est pas présentée comme la réalisation d’une supposée perfection, mais comme la volonté de croire possible la concrétisation de certains souhaits, par opposition au discours présenté comme « raisonnable » de ceux qui avancent toujours des arguments fondés sur ce qu’ils tiennent pour des contraintes absolues de la réalité, économique par exemple. Dès lors, bien sûr, la métaphore du soleil ne fonctionne plus.