Depuis le printemps, et pour tout l’été, l’actualité parisienne de Degas est très riche, à raison même de l’immense variété de ses talents (dessins, peintures, pastels, estampes mêlant les procédés, monotypes, etc.). On a pu voir quelques-unes de ses œuvres, à Orsay, dans l’exposition Pastels, de Millet à Redon (14 mars-2 juillet 2023) ainsi que, toujours à Orsay, nombre de ses chefs-d’œuvre dans la grande rétrospective Manet Degas (28 mars-23 juillet 2023). Enfin, la BnF a pris le relais avec Degas en noir et blanc (31 mai-3 septembre 2023) où l’on peut admirer dessins, estampes et photographies. C’est aussi l’occasion de réfléchir à l’originalité profonde de cette œuvre, qui la met à part des courants de son époque.

Si j’en reviens à la première des expositions, les pastels réunis à Orsay, il est frappant de constater à quel point, parmi beaucoup d’autres, Degas s’impose. Degas tranche sur la mièvrerie mondaine de beaucoup de portraits (même Manet, le grand Manet, n’y échappe pas toujours, ainsi dans son Buste de femme nue de 1875). Degas, dans la deuxième partie de sa carrière, s’est de plus en plus éloigné du portrait (qui l’« ennuyait »). Il a aussi, et du même coup, arraché le pastel au genre auquel il était trop souvent cantonné, celui du portrait mondain. Il lui a tourné le dos, en nous montrant, précisément, des dos.

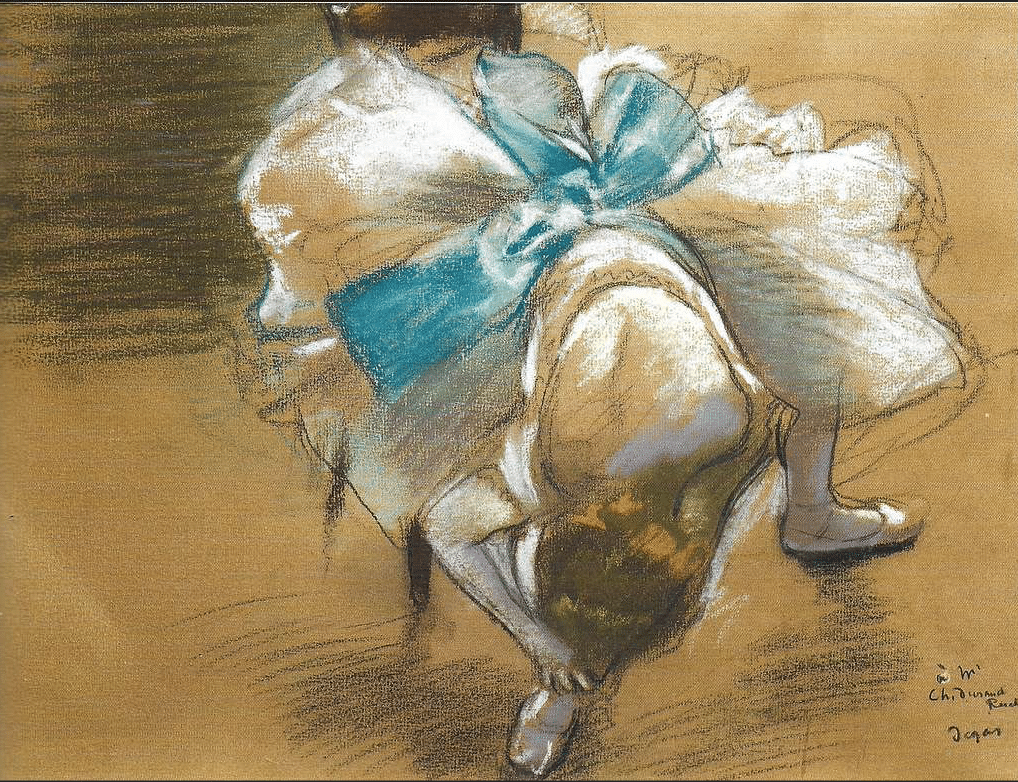

Le « manifeste » le plus spectaculaire de ce parti pris du dos est un groupe de danseuses. Il s’agit d’un ensemble de six figures féminines en tutus d’un blanc bleuté, s’apprêtant semble-t-il, dans une pièce éclairée d’une grande fenêtre sur la gauche où se devinent de hauts immeubles parisiens barrant un pan de un ciel bleu. Des tutus accrochés au mur, cloches de tulle où se prend la lumière, identiques à ceux des danseuses mais libres de tout corps, ont l’air de monter dans l’espace comme des ludions. Ils font irrésistiblement songer à ces corolles transparentes de méduses où plus tard Valéry verra la quintessence de la danseuse, lorsqu’il écrira Degas Danse Dessin. Mais cette légèreté promise s’oppose à l’ambiance terre à terre des préparatifs auxquels sont soumises les danseuses. Aucune n’a véritablement de face visible, soit qu’elles nous tournent le dos face à la fenêtre, soit qu’elles se penchent en avant pour rattacher un chausson, nous opposant un chignon, soit qu’elles ne nous offrent que des profils perdus. L’une des six figures au centre géométrique du pastel n’est qu’un dos, penché presque à l’horizontale, mais un dos central, si l’on peut dire, un dos qui prend toute la lumière disponible sur lui, le reste du corps étant dissimulé par les deux danseuses de premier plan. La seule figure qui pourrait nous « faire face » est à l’arrière-plan, elle est coupée sur le bord droit du pastel, on discerne mal si elle est debout ou à genoux, mais surtout la portion de son visage qu’on aperçoit est floue et dénuée de tout trait (si ce n’est celui d’un ruban noir qui enserre son cou comme celui de ses consœurs, comme aussi celui de l’Olympia de Manet). Donc six danseuses avec figures absentes, mais, comme pour compenser, deux dos, l’un en contre-jour de la fenêtre et l’autre éclairé, au milieu de la composition, tandis que les autres se perdent avec les profils.

On a beaucoup taxé Degas de misogynie et sans doute avec raison (sans rien dire de sa misanthropie générale et de son antisémitisme). On l’a accusé de rabaisser le corps féminin (et il faudrait prendre le mot dans un double sens, moral et spatial). Même lorsque ses danseuses semblent vouloir amorcer un mouvement ascensionnel, elles sont vues en contre-plongée, depuis loges ou balcon, et semblent comme écrasées à terre par ce point de vue. Huysmans le premier relève la misogynie de Degas dans son recueil Certains (1889), lui attribuant « une attentive cruauté » et une « patiente haine » dans sa représentation du corps féminin. Certes, Degas a mauvaise réputation. Plus tard, son ancien condisciple Ernest Rouart se répandra auprès de Valéry en anecdotes salaces que Valéry s’empressera d’oublier pour son Degas Danse Dessin. Mais il y a tout de même beaucoup de projection personnelle dans ces appréciations de Huysmans. Plus de Huysmans que de Degas dans le dégoût panique de la femme et l’agressivité névrotique qu’elle entraîne. En revanche, on peut s’accorder avec Huysmans sur l’idée que Degas a « [jeté] à la face de son siècle le plus excessif outrage en culbutant l’idole constamment ménagée, la femme ». Mais cet outrage ne vise pas la femme elle-même, comme le pense Huysmans, ou en tout cas pas seulement elle, il vise la peinture de son époque, il anéantit et ridiculise un demi-siècle d’érotisme pompier, où, comme chez Gérôme ou Cabanel, elle n’apparaît qu’épilée, marmoréenne et faussement pudique, dans des poses aussi éthérées qu’improbables.

Degas nous donne sa « vérité en peinture » et cette vérité est celle de la désublimation qu’impose le regard sur des corps réels, corps impudiques à l’abri des regards, corps absorbés par le travail, l’effort ou les soins de la toilette. Encore faut-il, pour saisir vraiment l’expressivité brute des corps, faire momentanément abstraction des visages. On a voulu y voir un déni d’intersubjectivité, un monde sans relation à l’autre, sans vis-à-vis. Et on a été plus loin encore dans le soupçon de la régression psychologique que Degas prête à ses sujets, particulièrement féminins. Carol Armstrong a ainsi remarqué [1] que, dans nombres de monotypes et de pastels, on trouve des miroirs noirs ou vides de reflet, comme si les figures représentées ne parvenaient même pas à se réfléchir dans leur image. Elle a fait l’hypothèse que Degas, particulièrement dans les monotypes, nous ramenait à un stade pré-imaginaire du corps, où la seule réflexivité vécue est celle, primitive, de la « chair », au sens de Merleau-Ponty : le corps s’assurant de lui-même en se touchant (s’essuyant, s’épongeant, rattachant ses chaussons)… Peut-être… Il est de fait que le visage n’intéresse guère le dernier Degas, si ce n’est schématiquement, et presque caricaturalement. En revanche, il se passionne pour la physionomie des corps, des corps sans transcendance, sans échappée. Mais ce n’est pas dire que les corps soient tout à fait silencieux. Les corps parlent autrement que les visages et disent autre chose. Pour les entendre, il faut faire taire les visages.

« Degas nous donne sa « vérité en peinture » et cette vérité est celle de la désublimation qu’impose le regard sur des corps réels, corps impudiques à l’abri des regards, corps absorbés par le travail, l’effort ou les soins de la toilette. »

Pour ma part, j’avais déjà été frappé, il y a quelques années [2], par une étonnante photographie de Degas, prise vers 1895, un nu vu de dos justement, à demi agenouillé sur une chaise méridienne, dans une pose totalement déséquilibrée qui, cependant, crée une torsion sinuant des fesses jusqu’à la nuque du modèle, sa tête étant rejetée dans une zone d’ombre. De cette photo, Degas a tiré trois développements au pastel ou à l’huile, tantôt centrés sur le modèle, tantôt rétablissant des éléments de décor qui n’apparaissaient pas dans la photo (baignoire ou table de toilette). Mais la photo mise en scène par Degas garde quelque chose de plus radical, de plus brut, dans la giration du corps, son effort au bord de la chute. Le modèle dans cette inconfortable pose ne danse pas, certes, mais il est, comme les danseuses, dans un exercice de lutte contre la gravité qui se résout plastiquement par le dégagement d’une ligne serpentine. Et cela se fait « dans le dos » de la femme, au mépris de toute attitude naturelle et en occultant son visage.

En feuilletant les catalogues d’œuvres de Degas, que de dos on trouve, surtout dans les pastels, les dessins et les monotypes ! Dos de danseuses, donc, mais aussi dos de femmes qui se baignent, s’épongent, s’essuient, se peignent (à peine distincts de ceux des femmes nues qu’étrangement on trouve dans ses Études pour Scènes de guerre au Moyen-Âge). Dos de repasseuses s’appuyant des deux mains sur le fer. Dos de prostituées impudiquement penchées en avant, montrant leurs fesses. Dos de promeneuse sous la pluie. Dos de Mary Cassatt, appuyée sur son parapluie dans la contemplation de tableaux au Louvre. Et pour faire bonne mesure, un certain nombre de dos d’hommes, tout de même : dos de bourgeois en habits dans les coulisses de l’Opéra, études de dos de Ludovic Halévy debout (en haut de forme et redingote) ou montant un escalier. Dos d’un admirateur des « petites cardinal », danseuses aux mœurs légères héroïnes d’un roman de Halévy. Dos du baron Gennaro Belleli dans son fauteuil. Dos de cavalier en habit rouge ou de jockeys prêts au départ…

La vue de dos dit un envers de la vie intelligente et contrôlée, elle montre un corps passible (de fatigue et d’abandon). Quelque chose s’y ramasse que n’exprime pas le visage. Ce qui a pu heurter dans certaines représentations de danseuses, c’est que, dans leur dos courbé pour ajuster les chaussons, dans les poses presque désarticulées de jambes prétendument au repos, s’exprime le contraire de la légèreté aérienne qu’elles sont censées incarner : l’effort, la violence faite au corps, la tension qui irradie l’épine dorsale jusqu’à la nuque, la fatigue logée entre les omoplates, tout ce que les entrechats, les gestes de l’offrande et de la grâce ont pour fonction de faire oublier. Le dos montre la réalité de la pesanteur et de la douleur sous le mensonge de la tulle.

Et plus généralement le dos est la face aveugle du corps, celle qui ne se réfléchit pas dans les miroirs et constamment échappe aux efforts pour maîtriser sa propre image. On ne s’étonnera pas que sa vocation nocturne se manifeste de façon spectaculaire dans les monotypes à l’encre grasse des années 1880-1885 qu’on peut admirer à l’exposition de la BnF. Degas, depuis quelques années déjà, fuit la trop grande lumière du jour, sans doute en raison de ses problèmes de vision qui le conduiront à une quasi-cécité. De son voyage familial à La Nouvelle-Orléans, il n’a rapporté aucun paysage extérieur, mais seulement son Portraits dans un bureau. En 1880, il s’associe au projet de lancer une revue de reproduction d’estampes qui s’intitulerait Le jour et la nuit (le projet fera long feu). Et enfin, lorsqu’il se met à la photographie, en 1895, au lieu de profiter du plein jour et des facilités de l’instantané, il met en scène des clichés d’intérieur, éclairés par des lampes et nécessitant des poses longues. Degas est l’homme de l’éclairage artificiel, de la rampe de gaz à l’opéra et des globes lumineux. Il est l’homme des chambres fermées et de la « maison close », au sens particulier et général du terme.

« Le dos est la face aveugle du corps, celle qui ne se réfléchit pas dans les miroirs et constamment échappe aux efforts pour maîtriser sa propre image. »

Les monotypes, qui font partie des œuvres les plus audacieuses et les plus troublantes de Degas, renforcent cet effet de claustration. Le procédé, qui consiste à partir d’une plaque métallique entièrement enduite d’encre noire et à y soustraire progressivement des jours au chiffon ou au doigt, confère à ses résultats une qualité nocturne et presque onirique. Là comme ailleurs, on retrouve des dos, des dos qui semblent appartenir de plein droit à ce monde de demi-cécité. Dos de femmes à la toilette émergeant de leur baignoire comme mal dégagés d’une immersion de nuit et de rêve. Dos de prostituées mangées par une obscurité qui les ravale dans l’informe et à peine éclairés par la lumière de la cheminée où elles réchauffent leur nudité. Dos de client de maison close, en habit noir et haut de forme, portant ainsi ce que Baudelaire avait nommé « la livrée de deuil » du XIXe siècle.

Les dos de Degas manifestent sans doute la toute-puissance de celui qui voit sans être vu, du voyeur qui ne risque pas le ricochet fulgurant d’un regard en retour, mais ils témoignent aussi d’un intérêt tout nouveau pour la face cachée de l’être humain, pour ce qui, de son corps, sans cesse se dérobe à lui-même et ainsi échapperait à la représentation s’il ne se trouvait un peintre pour le voir et le lui montrer.

[1] Carol Armstrong, « Degas in the Dark », in Degas, A strange New Beauty , Moma, 2016.

[2] « Sur une photographie de Degas », in Le désir de voir, L’Atelier contemporain, 2020.