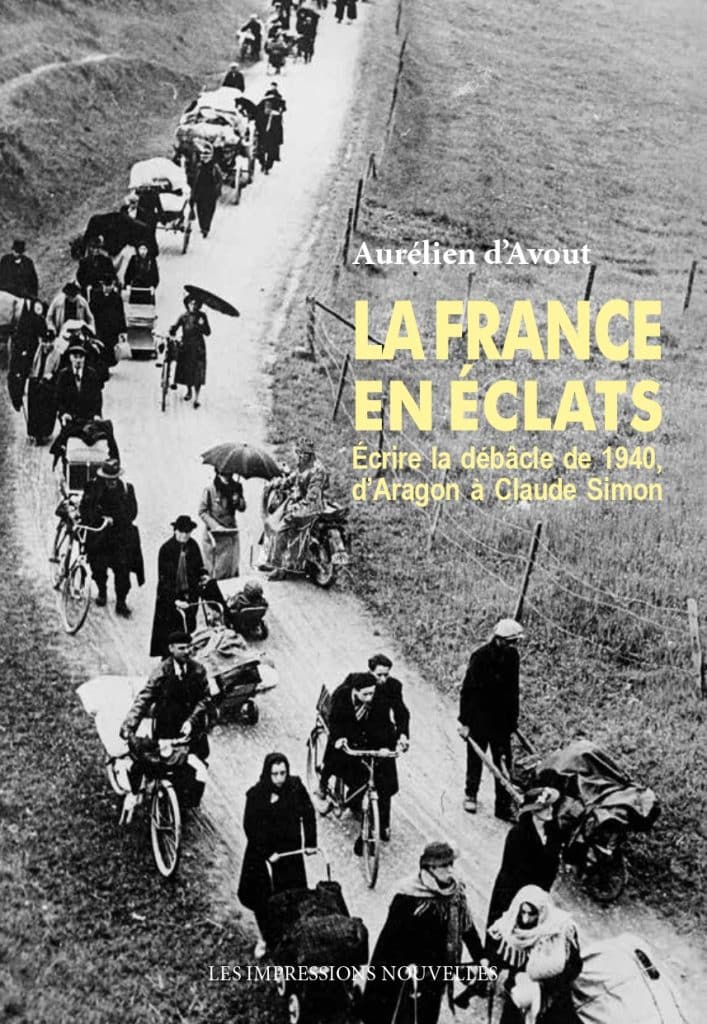

Ce livre est issu d’une thèse de littérature qui a méthodiquement rassemblé et analysé les œuvres qui, sous divers genres, témoignent aujourd’hui des six semaines de débâcle qui, au printemps 1940, ont disloqué la société française et démembré le territoire national. Expériences individuelles et collectives, des civils et des soldats, en exode et en retraite, errant devant l’ennemi, dispersés tels des éclats d’un Hexagone explosé. Parmi eux, des écrivains et des écrivaines, qui, ayant vécu ce moment, ont voulu, si possible, le tirer au clair. La débâcle est devenue un embrayeur d’écriture afin de fixer et de comprendre ce cauchemar. Et huit décennies plus tard, le lecteur, guidé par Aurélien d’Avout, révise le chronotope du drame qui a marqué les anonymes et mobilisé de « grands » auteurs.

Si le titre retient Aragon et Claude Simon, le corpus sollicite d’autres auteurs, Julien Gracq Antoine de Saint-Exupéry, Alexandre Vialatte, Blaise Cendrars, Jean-Paul Sartre, Léon Werth, Henri Calet, Robert Merle, Irène Némirowsky. Au total, une quarantaine d’œuvres forment une sombre anthologie explorant cette étrange défaite que Marc Bloch, médiéviste, combattant et citoyen, avait autopsiée sur le vif.

De mai à juillet 1940 se déroule le trimestre fatal, de l’invasion à l’Occupation (et à la balafre de la démarcation). Le livre reprend cette chronologie dans un triptyque thématique : les événements, leurs figurations littéraires, enfin l’éventuelle restauration après le trauma.

Traversées de la France défaite, retraite militaire et exode civil, les récits de ce moment relatent la fuite devant l’invasion en termes de flux massifs et erratiques, les métaphores de l’écoulement forment une série convergente (fleuves humains, coulées de lave, marée sans répit). Chaque auteur s’efforce de lui conférer une touche personnelle, compassionnelle, ironique, franchement cruelle, pamphlétaire pour Lucien Rebatet le cynique. À ce peuple sans repères correspond une élite absente, qui a fui la capitale. La France ainsi décapitée, décentralisée de fait, est un territoire « en suspens ». Aurélien d’Avout amorce ici une lecture géopolitique de ce moment où le territoire est « déménagé » , vacant et déconstruit, elle sera la ligne vive de son analyse.

Pour la littérature, cette guerre sans front défini, dans un mouvement imposé par l’ennemi qui conserve l’initiative, est une expérience inédite. Les attaques aériennes, l’encerclement de Dunkerque, l’illusion d’un arrêt sur la Loire, composent un espace-temps de la déroute. La mémoire de la Grande Guerre, de ses horreurs et de ses héroïsmes, rôde chez les anciens, et hante les « nouveaux » et impuissants combattants. Dans Les communistes d’Aragon, un repli, peu stratégique, repassant au Chemin des Dames, est l’occasion d’une anamnèse d’un vétéran pour les « bleus ».

Sous le titre « Figurations symboliques de l’espace national », la seconde partie développe l’analyse géopolitique sous-jacente à ces récits et témoignages. La référence pré-désastre est le modèle d’organisation territoriale diffusé par l’école publique, ce « paradigme géo-national » (Aurélien d’Avout) est mis à l’épreuve. Les citoyens, civils ou soldats, l’ont appris, intégré, et ils constatent dans la tourmente sa dislocation. La ligne de démarcation vient brutalement « couper l’hexagone à la hauteur du ventre » (Vialatte), à cette bipartition générale s’ajoutent les zones interdites du nord, de l’est, et des parages de la côte de la Manche et de l’Atlantique. La France, cet « être géographique » selon Vidal de la Blache, avait, vingt ans auparavant, retrouvé les provinces volées, elle est de nouveau mutilée, éclatée.

Ici, il faut signaler que l’iconographie rassemblée par Aurélien d’Avout est démonstrative : outre la ligne de démarcation, les cartes manuscrites originales dessinées par des déplacés en exode, enfin, en contre-champ, la photo du Général à Londres dans son bureau devant une carte anglaise de la France exempte (libérée ?) de la balafre de l’Occupation.

Le travail fictionnel sur ces moments est singulier : il s’agit d’abord de repérer les lieux réels de son expérience de combattant en déroute, sur des cartes dites d’état-major (Claude Simon et Aragon se livrent à ce balisage réaliste, schémas originaux joints), et ensuite de construire un texte qui, à partir des lieux, traduise le souvenir d’un chassé-courre sans logique, labyrinthique, les « dérives de la référence spatiale » selon l’auteur.

« Du journal tenu pour conserver d’abord la trace d’une « dé-route » à l’élaboration travaillée voire expérimentale comme La route des Flandres de Claude Simon, l’éventail est ouvert. »

Après l’épreuve, dans le temps même de l’occupation, la littérature peut panser/penser le trauma. À côté de la geste résistante qui s’amorce, des textes commencent à recomposer le territoire. La patrie et son image sont intériorisées, par le retour à l’enfance, le souvenir de la fraternité du combat. Saint-Exupéry, depuis son exil américain, propose l’allégorie de la « cathédrale ». Aurélien d’Avout sollicite les Mémoires de guerre de Charles de Gaulle publiés en 1954-1959. On peut juger long le décalage chronologique par rapport à l’événement. À partir du 18 juin 1940, les 77 discours et adresses du Général (« le général micro » moqué par Vichy) contribuent à cultiver l’espoir. L’aura de ces paroles (reconnue par Julian Jackson) est une oralité combattante. François Mauriac, à Malagar, se rappelle : « Durant les soirs de ces hivers féroces, nous demeurions l’oreille collée au poste de radio, tandis que les pas de l’officier allemand ébranlaient le plafond au-dessus de nos têtes. Nous écoutions les poings serrés, nous ne retenions pas nos larmes ».

Histoire littéraire ? Littérature d’Histoire ? L’unité du corpus analysé est basée sur un événement à la fois massif et éclaté, dans le temps et l’espace. Les œuvres sont des reflets de ces éclats, faits d’expériences individuelles. Littérairement, des partis d’écriture très divers voire opposés dessinent un spectre du désastre. Du journal tenu pour conserver d’abord la trace d’une « dé-route » à l’élaboration travaillée voire expérimentale comme La route des Flandres de Claude Simon, l’éventail est ouvert. C’est aussi un travail de littérature comparée « interne » à une langue : un sujet circonscrit dans le temps et dans l’espace donne lieu à des œuvres, à la fois parallèles et croisées.

« D’Aragon à Claude Simon », on est tenté dans ce tête-à-texte de glisser un troisième auteur : Gracq/Poirier. Certes, il a ignoré Claude Simon, pourtant son contemporain, mais il a aussi dit ce qu’ Un balcon en forêt devait aux Communistes d’Aragon, et ses Manuscrits de guerre (signés Louis Poirier), édités soixante-dix ans après leur rédaction, ont ramené leurs lecteurs dans les marches erratiques de la bataille des Flandres, jusqu’à la « nasse de Dunkerque » (Robert Merle).