Spontanément, Marielle Macé a répondu à notre proposition ensoleillée par une traversée de l’œuvre d’Etel Adnan (1925-2021) qui se déploie comme un diptyque : la peinture d’un côté, illuminée par un soleil de joie ; la poésie de l’autre, éclairée par un soleil catastrophé. Une météo à la fois plastique et spirituelle.

D’Etel Adnan, je ne connaissais que les peintures les plus célèbres : à-plats de couleurs merveilleux qui célèbrent la beauté des paysages naturels et portent la marque d’un soleil franc, plein et vital. J’avais aussi rencontré les entretiens qui font preuve d’une grande ambition métaphysique, d’une liberté telle qu’elle vous donne du courage, et d’une simplicité vertigineuse, presque embarrassante.

Beaucoup d’interlocuteurs sont allés chercher à sa source la parole de cette femme qui a traversé le XXe siècle, dont la mémoire et le quotidien ont été tissés par la guerre. Ils s’intéressaient à la manière éclatante dont elle a traversé l’aventure même de vivre et ils lui posaient souvent les mêmes et grandes questions : sur sa naissance, en 1925, d’un père syrien militaire et musulman, et d’une mère grecque chrétienne orthodoxe (qui avaient déjà, tous les deux, perdu leur monde) ; sur le parcours qui fit d’elle une élève de Gabriel Bounoure à Beyrouth, l’étudiante et l’amante d’Étienne Souriau à Paris, puis une enseignante d’esthétique à Berkeley se découvrant bientôt peintre, et une journaliste à L’Orient Le Jour (avec Dominique Eddé pour assistante) ; sur ses langues, ses exils ; sur le destin d’une femme tôt politisée, militante, dans des sociétés violentes ; sur la distribution de ses différents gestes créateurs et son succès tardif ; sur sa pensée de l’existence et du monde sensible, lentement décantée, tout à la joie de la sensation et à l’amour de la nature. Et la voix expose avec calme et distance les reliefs décantés de toute une vie, de toute une pensée de la vie.

Il a fallu ce dossier d’En attendant Nadeau pour que je prenne la mesure d’une œuvre poétique d’une ampleur considérable (bien mieux connue du monde de l’art que de celui de la littérature – à côté des éditions de L’Échoppe, et, pour une anthologie récente, du Seuil, ce sont les éditions Manuella et la Galerie Lelong qui font le plus pour la circulation de sa poésie en français). Une œuvre saturée de soleil, mais vraiment pas celui qu’on croit, car c’est une poésie sombre, sibylline, souvent inquiétante, hypersensible au « temps qu’il fait ».

Un soleil « invaincu [1] » baigne le travail pictural d’Etel Adnan, déployé sur un temps très long, à partir des années 1950, depuis les paysages de la Californie, « sous les yeux immenses du Pacifique [2] », en passant par les rives de la Méditerranée ou les lumières de la Bretagne, et jusqu’à un mur de céramique encore intitulé, en 2020, Le Soleil toujours.

Ce soleil est partout et il est partout parfait : parfaitement rond, ou parfaitement carré, « carré comme ses rayons abrupts » (Etel Adnan rappelait que le nom arabe du Moyen-Orient, Mashriq, signifie « l’endroit du levant » ou « les rais de lumière »), éternel et paisible, affirmé, accueilli absolument, décidé absolument, « central comme l’esprit [3] ».

C’est un petit soleil lisse, intact, invulnéré. Un soleil sûr, fiable, presque moral, le genre de soleil sur lequel on peut compter, celui qu’on sent partout dans les pays aux étés brûlants qui furent les siens, un soleil qui ne vous lâchera pas, qui sera toujours là – mais dont on éprouve aussi la violente indifférence aux affaires humaines. Un peu comme celui que sa mère suivait du regard, le soir, en cherchant son pays perdu au-delà des collines libanaises : « Je la voyais questionner l’horizon qui entoure Beyrouth, se demandant où Smyrne pouvait bien être, derrière quel nuage, de quel côté, au nord du soleil couchant [4] ».

Cette sûreté du soleil a souvent lancé la composition picturale et nourri le bonheur physique de peindre : Etel Adnan disait commencer toutes ses toiles au couteau, par un point ou un carré rouge – la couleur qui donne l’énergie, l’impulsion, et auprès de laquelle « tout se met à vivre ». Un soleil se levait et appelait tout le reste, puisque « les couleurs ont besoin les unes des autres [5] », l’affirmation de chacune s’appuyant sur l’affirmation des autres, comme une attente et une déclaration amicale.

C’est un petit soleil lisse, intact, invulnéré. Un soleil sûr, fiable, presque moral.

Tout est né d’un amour profond du monde, de la clarté, des paysages, d’une sorte d’accordement physique ou de fort sentiment d’appartenance qui semblaient appeler le regard pur et la ligne parfaite. Et cela, pour peindre non l’image de la nature mais, comme elle le disait, son « sentiment ». Cet amour est apparu dès l’enfance, à Beyrouth :

« Je me souviens de clarté partout […] j’avais des lieux à habiter. Il y avait quatre pièces, chacune avec une personnalité différente, et je pouvais être une personne différente dans chacune d’elles. L’une était ensoleillée […] Le soleil avait quelque chose de réel qui passait par les fenêtres. Il existait vraiment [6] »

Mais il s’est peut-être éprouvé au plus fort face à une montagne californienne qui fut la principale rencontre de la vie d’Etel Adnan, son grand amour : le mont Tamalpaïs, qu’elle a peint sans relâche. Comme la Sainte-Victoire de Cézanne ou le mont Fuji chez Hokusaï, la montagne a été l’astre véritable de tout un moment de sa peinture – celui que l’on voit de partout, qui oriente, mobilise, rayonne, déborde, donne vie et énergie :

« Je m’attachai au Mont Tamalpaïs. […] Petit à petit cette montagne devint un point de référence pour moi. Je commençai de m’orienter en fonction d’elle, de sa présence au loin. Elle devint une compagne [7] ».

Les fragments du Voyage au mont Tamalpaïs, en écho au geste de peinture, surveillent les couleurs, s’en étonnent, regardent changer les visages et la substance de la montagne, la font lever comme une bête énorme et lente – une créature marine sortie des eaux, affolée, montée sur terre, un Dieu plein d’émotions, un vaisseau spatial pointé vers le ciel : la montagne comme un vaisseau lancé, immobile, dans l’infini des métamorphoses.

Dans les tableaux de petit format, souvent réalisés en quelques heures, dont le répertoire formel est hérité « du langage de Klee ou de Kandinsky [8] » (et de leur engagement à la fois plastique et spirituel), le soleil n’est donc pas seul. Omniprésent mais sans surplomb, sans arrogance, calmement posé et déposé dans la couleur, il est comme soutenu par le paysage tout entier : par les lignes du paysage, leurs jointures, leur montage chromatique.

Peut-être est-il avant tout une concentration de cette question (de ce phénomène presque métaphysique) de la couleur.

« J’ai découvert que la couleur était la manifestation, l’expression de la volonté de puissance de la matière. […] La couleur est une affirmation de présence si forte qu’elle est presque vivante, humaine [9] ».

La couleur qui n’est pas seulement une joie, mais un courage, une affirmation dont le soleil est à la fois la déclaration, la condition, l’aveu, l’esclave… (Ce courage de la couleur, il m’a d’ailleurs semblé le voir plusieurs fois récemment dans les œuvres de quelques femmes qui explorent en elle une affirmation et un cadeau cosmique, et l’explorent souvent en situation d’exil, s’en faisant un véritable foyer : Etel Adnan donc, mais aussi Sally Gabori, Caroline Coppey, ou la toute jeune Olivia Funes Lastra.)

Dans l’œuvre poétique en revanche, c’est un soleil terrifiant qui paraît : celui qui n’en finit pas de se consumer depuis L’Apocalypse arabe (publié en 1980, réédité en 2016 par la Galerie Lelong, porté à la scène à la Fondation LUMA en 2021). Ce long poème a pris la suite des tout premiers recueils, dont L’Express Beyrouth-Enfer, qui préfigurait déjà les conflits à venir. Il a été commencé en 1975, à la veille de la guerre civile libanaise et à quelques années de distance de ce que les Arabes appellent la « Grande Défaite », la guerre des Six Jours en juin 1967. Au cours de l’écriture, il s’est transformé en chronique hallucinée du siège du camp de réfugiés palestiniens Tell Zaatar qu’Etel Adnan (de retour de Californie depuis 1972) avait sous les yeux à Beyrouth depuis sa fenêtre, puis en une sorte de « Livre des Révélations » des guerres du monde.

Composé en français, puis récrit en anglais, plongeant la poésie politique contemporaine dans les images et le style de l’apocalypse chrétienne (Etel Adnan avait rencontré l’Apocalypse de Jean à onze ans, dans son école catholique de Beyrouth), le recueil a eu beaucoup d’importance dans la représentation d’une écriture politique arabe – écriture de massacres répétés, d’une dépossession sans recours, d’une défaite palestinienne à perpétuité. Qu’il vienne d’une femme ajoute à son éclat et à la stupeur.

L’écrivaine voulait écrire un poème sur le puissant soleil méditerranéen, disait-elle, mais l’Histoire l’avait fait bifurquer – l’Histoire s’était même violemment emparée de l’écriture de ce poème pour en devenir l’auteure.

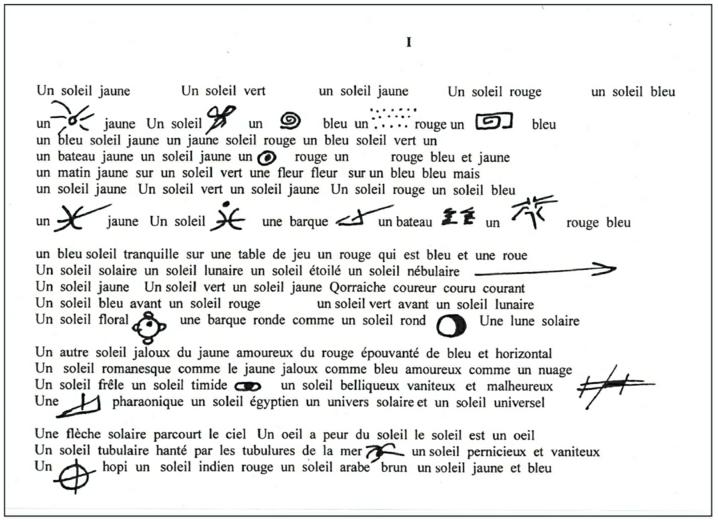

L’Apocalypse arabe se retrouve dominé par un soleil de carnage. C’est un « poème fatigant et répétitif sur le soleil, une sorte de poésie folle [10] », rythmique et graphique, où un soleil désinnocenté ne cesse de se lever sur le paysage de la guerre, comme un œil mauvais, et d’amplifier l’événement de Tell Zaatar qui dura 59 jours (le recueil compte 59 poèmes), en explosion cosmique étirée à l’infini. Comme une galaxie filant vers sa perdition.

«Un soleil de guerre à Beyrouth avril éclatant un vent frais dans les navires

un soleil jaune sur un mât un œil dans le trou du fusil un mort de Palestine

un soleil mauve dans la poche de mon amie déambulation à PARIS

un oiseau sur un orteil de Palestinien mort une mouche chez le boucher

Beyrouth-acide-sulfurique STOP la Quarantaine brûle ses fous STOP Beyrouth

[…] un soleil pourri et mangé de vers plane sur Beyrouth le silence est vendu au kilo

[…] le soleil jaune est un sac de pus ramassé à la cuillère dans les blessures des Arabes

[…] le soleil est un cadavre arabe […] »

Ces visions d’un soleil catastrophé – soleil pourri, soleil mort, soleil pendu par le cou, puits desséché, soleil militant braquant sa kalachnikov – Etel Adnan les a creusées en poèmes partout où l’histoire l’a réclamée, devant toutes les violences coloniales, s’employant à dire un monde massacreur, en guerre perpétuelle.

« J’ai brisé le soleil avec une barre de fer défiguré ses mots déchiré son visage [11] ».

Manifestement, la peinture rend plus heureuse que l’écriture (plus heureuse que le rendez-vous que l’écriture donne sans répit avec le sens et avec l’histoire humaine auxquels la langue ne saurait se dérober). Cette tension, ce degré de tension plutôt, chez une même artiste, est stupéfiant. Il s’est d’ailleurs maintenu pour Etel Adnan jusqu’au bout, et ses entretiens tardifs opposent souvent la fatigue d’écrire au pur bonheur de peindre.

Cela s’est pourtant déplacé, en s’élargissant, dans les recueils des dernières décennies, et dans certaines proses qui explorent une autre voie de poésie et font peut-être lever un autre soleil. Un troisième soleil d’Etel Adnan, pris dans les torsions et les palpitations de très vastes phénomènes climatiques, une écriture de saisons, un art entièrement météorologique où la phrase est le capteur des transformations de tout l’environnement sensible : chaleur, nuages et brouillard, nuit, lunes, airs, « tous ces éléments difficilement tangibles, qui nous influencent et transforment de manière imperceptible notre peau, notre âme [12] ».

L’écriture y rejoint durablement cette passion de la perception qu’aura toujours incarnée la peinture. Et à travers le soleil alors, par-delà le soleil, l’amour de la nature va droit à « cette créature vivante que nous appelons ‘’le temps qu’il fait’’ ». – Le temps, comme un grand animal, animé, animeur, palpitant, dont nos propres corps participent :

« Cette créature éveille nos sens et nous fait trembler comme des oiseaux au bord d’un étang. […] Ce n’est pas par la vue que nous sommes reliés au reste de l’univers vivant, mais plutôt par ces remous intérieurs qui captent les premiers signes d’un changement dans l’atmosphère [13] »

C’est la pensée de mon camarade (et son ami, ai-je appris) Stéphane Bouquet, partout attentif à la météorologie des corps et du poème, qui, parlant d’autres écrivains climatiques, m’a permis d’aimer cette poésie-là, ce (très relatif) apaisement cosmique de la poésie finale d’Etel Adnan. Au long des quinze dernières années, en effet, cette inspiration s’est accentuée. La poète est partie à la chasse de tous les spectacles de la lumière et de la matière : chasse aux nuages, aux brumes, aux ombres, à la mobilité du vivre. Les derniers recueils (Saisons, Mer et Brouillard, rassemblés dans l’anthologie qu’elle aura composée avant de mourir : Le destin va ramener les étés sombres[14]) sont écrits depuis les sensations les plus fines du corps, d’un corps qui appartient, qui tremble plus encore qu’il ne voit, et les phénomènes énumérés y sont aussi des voyages de l’esprit et pour l’esprit, ils s’offrent à l’âme.

« C’est un peu comme avec le temps, les gens tremblent. […] J’aime le brouillard, le temps couvert avec des nuages, vraiment. J’aime les montagnes, les regarder aussi, parce que le temps change pendant que vous regardez. J’aime le climat. […] Tout phénomène naturel m’intéresse. Quand j’étais enfant, je voulais regarder le soleil sans fermer les yeux. J’étais très impressionnée par le soleil. Le puissant soleil méditerranéen. Il vous pénètre vraiment. Vous nagez et vous êtes juste en dessous de lui, c’est très impressionnant [15] .»

Cette poésie climatique n’a pourtant rien d’enchanté, elle n’oublie rien d’un monde « en guerre perpétuelle », et le soleil y est tour à tour « astre donneur » et « astre tueur ». Les saisons s’agitent sous l’épiderme du sol, suivent les mouvements de la lune, suivent la vague qui « fait des envieux », la façon dont le ciel entre dans la maison et s’y installe, la nuit qui tombe comme un couteau, « pour ne pas dire comme une guillotine », les informations à la télévision, les images atroces, la destruction éternelle, une éclipse complète de soleil…

Exclusivement affirmative, la phrase se meut jusqu’au bout entre prophétie et aphorisme, entre déclarations ontologiques, présages et maléfices (météorologiques, spirituels, politiques). « Sibylline », à tous égards, les yeux tournés vers un ciel absolument signifiant.

« Les nuages sont les premières victimes de la guerre. »

« Avant de se noyer, le soleil dépose un filament de flamme à l’orée de l’océan. Une bataille fait rage. Une armée cherche à en humilier une autre. »

« A-t-on pris conscience de l’affaiblissement du soleil, qui voue une civilisation à l’obscurité ? »

« Pourquoi le soleil ne prend-il jamais un jour de congé ? »

« Cela dit, le soleil maudit les machines de guerre. Mais le soleil est une mort qui explose à jamais dans la vie [16]. »

Suivre les soleils d’Etel Adnan, s’y sentir régulièrement transpercer quand on croyait s’y laisser bercer, été oblige, c’est l’occasion (et il y en aurait beaucoup d’autres) de reconnaître tout au long de son œuvre une même question, chaque jour reposée : quel temps fait-il, quel temps atroce ou lumineux fait-il ? Et comment en participons-nous, comment nageons-nous jour après jour, corps compromis de part en part, dans ce temps qu’il fait ?

[1] Emmanuel Daydé, « Etel Adnan, soleil invaincu ».

[2] Etel Adnan, Voyage au mont Tamalpaïs, Manuella, 2013, p. 8.

[3] Eugénie Paultre, Présence des signes, Etel Adnan, Simone Fattal, Manuella, 2019, p. 13.

[4] Etel Adnan, Voyage, guerre, exil, L’Échoppe, 2020, p. 10.

[5] Etel Adnan, Un printemps inattendu (entretiens), Galerie Lelong, p. 65.

[6] Etel Adnan, Grandir et devenir poète au Liban, L’Échoppe, 2019, p. 8. [7] Etel Adnan, Le prix que nous ne voulons pas payer pour l’amour, L’Échoppe, 2015, p. 12.[8] Eugénie Paultre, op. cit., p. 30.

[9] Etel Adnan, Laure Adler, La Beauté de la lumière. Entretiens, Seuil, 2022, p. 34.

[10] Etel Adnan, citée par Jumana Al-Yasiri, dans L’Apocalypse : une imagination politique, Catherine Coquio, Jean-Paul Engélibert, Raphaëlle Guidée, Presses universitaires de Rennes, 2018.

[11] Etel Adnan, L’Apocalypse arabe, Galerie Lelong, coll. « Écrits d’artistes », 2021.

[12] Une conversation, t. 7, Hans-Ulrich Obrist-Etel Adnan, Manuella, 2012, p. 6.

[13] Etel Adnan, Voyage au mont Tamalpaïs, op. cit., p. 82.

[14] Etel Adnan, Le destin va ramener les étés sombres. Anthologie, Seuil, coll. « Points », 2022.

[15] Etel Adnan, Un printemps inattendu (entretiens), op. cit., p. 129-130.

[16] Etel Adnan, Saisons, Manuella, 2016.