Comment résumer les États-Unis ? Trois publications récentes – dont deux « made in France » et l’autre venant d’Irlande – prennent le pays par divers bouts, à travers l’analyse des comportements individuels, des produits alimentaires et de l’industrie cinématographique. Il s’agit du Processus de civilisation américaine de Stephen Mennell, de L’Amérique en bouteille. Comment Coca-Cola a colonisé le monde de Didier Nourrisson et du Siècle des stars d’Olivier Rajchman. Une chose est sûre : on continue à consommer l’Amérique, bien qu’elle soit parfois indigeste.

Difficile à saisir, l’Amérique s’infiltre partout. Sommes-nous tous américains ? Stephen Mennell ne semble pas le croire. Imitant la méthode développée par le sociologue Norbert Elias dans Sur le processus de civilisation, publié à Bâle en 1939, Mennell analyse l’histoire des mœurs aux États-Unis selon les critères employés par Elias lors de son exposé des grandes lignes de l’évolution des comportements en Europe.

Mennell voue un culte à son modèle, il admet avoir lu maintes fois le chef-d’œuvre du réfugié juif allemand ; il calque le titre de son livre sur celui de son prédécesseur, ainsi que l’organisation et les titres des chapitres. Elias était fasciné par la transition entre l’Europe du Moyen Âge est celle des Lumières, il postulait que, par un effet de ruissellement – on en voit un écho dans les Reaganomics –, l’adoucissement du comportement du peuple venait de la cour.

Alors, que penser de l’Amérique, pays privé d’aristocratie ? Mennell cite Tocqueville et son insistance sur l’horizontalité apparente de la démocratie américaine, où les mœurs s’adouciraient au fur et à mesure que les conditions sociales deviennent plus égales. Mennell oppose à cela la thèse selon laquelle l’expérience historique des États-Unis relève de la « dé-démocratisation fonctionnelle », avec pour résultat qu’« il est devenu plus, et non moins, difficile pour les Américains de comprendre les gens qui ne sont pas comme eux ; et […] il est devenu plus difficile pour les Américains (collectivement) de se voir comme les autres les voient (collectivement) ».

L’anti-américanisme du propos est agaçant, non par principe, mais parce que le sociologue anglais (professeur émérite à University College Dublin) se trompe de cible. Faute exacerbée dans l’édition française, reformulée et resserrée à certains endroits, augmentée à d’autres. Dont la préface et le prologue, vingt-six pages à l’origine, réduits en une seule « Préface » de douze pages. On se demande si Claire Le Strat, la traductrice, ne devrait pas être considérée comme coautrice du texte.

Y aurait-il quelque chose à cacher chez Mennell ? Un ton parfois naïf, des longueurs ou le biais anti-théorique ? En anglais, il se moque des collègues trop portés sur la « théorie », coupables d’avoir dévalorisé l’expression claire des idées, à laquelle ils préféreraient les idées « habillées en obscurantisme et néologismes » ; son sarcasme semble viser l’Hexagone. La réécriture de cette édition – il s’agit d’un nouveau livre portant l’ancien titre – a pour effet de franciser Stephen Mennell ; c’est ainsi qu’on ajoute une phrase associant Pierre Bourdieu au concept d’habitus – terme savant pour désigner le comportement, les sentiments et le caractère social des gens –, tandis que dans l’original Mennell attribue plutôt ce concept à Elias, tout en marquant une distance par rapport à Bourdieu : « Elias a toujours évité des ressorts tels le répertoire bourdieusien des formes du ‘capital’ – social, culturel, symbolique, etc. – , tous conçus comme des entités statiques qu’on est obligé ensuite de faire bouger et évoluer. Ces entités, ainsi que de nombreux concepts similaires de la sociologie traditionnelle, ont tendance à engendrer des ‘polarités statiques’ ou des dualismes, qu’Elias s’est toujours efforcé d’éviter ». (Ce passage – omis dans l’édition française – a été traduit par votre serviteur.)

Fallait-il « relooker » Mennell pour qu’il soit conforme aux normes normaliennes ? Peine perdue. Autant le chercheur anglais donne envie de lire Elias, autant il s’égare dans sa tentative d’agrandir le domaine du maître. Le nœud du problème réside dans le concept de « mœurs », terme qui, d’ailleurs, correspond mal à celui de « manners », comme on le voit ici : « Tocqueville prend le mot ‘mœurs’ dans une acception très large. Il applique le terme ‘non seulement […] aux mœurs proprement dites, […] mais aux différentes notions que possèdent les hommes, aux diverses opinions qui ont cours au milieu d’eux, et à l’ensemble des idées dont se forment les habitudes de l’esprit ».

En français, ce passage n’a pas de sens : mœurs recouvre d’emblée un champ sémantique plus large que manners. Quant à Mennell, il se focalise sur ces dernières, se penchant sur les traités de savoir-vivre (« manners books »), les manières de table (« table manners »), les manières de se moucher et de cracher, le rapport à la nudité et aux tenues de nuit, les normes de propreté. En cela, il marche dans le sillage d’Elias, intéressé par les fonctions « animales » : manger, boire, déféquer, dormir, se moucher, marcher et s’asseoir.

Largement laissé de côté – et pour cause – est le thème du naturel, c’est-à-dire l’absence de formalité : « Ces tendances à l’informalisation ont conduit à des débats sur une éventuelle remise en cause de toute la théorie d’Elias sur les processus de civilisation […] L’informalisation et le ‘relâchement des mœurs’, comme beaucoup l’ont interprétée, signifient-ils une inversion du processus de civilisation ? Ou s’agit-il d’un modèle cyclique ? »

L’Amérique représente-t-elle la contre-preuve de Norbert Elias ? Mennell, plan de carrière oblige, ne peut s’autoriser un tel sacrilège, donc il s’efforce de relever la balle. Attaché à l’idée du progrès, il prétend que la retenue, la gestion des émotions, la maîtrise de soi – « self-control » dans l’original, ici traduit malhabilement par « autocontrainte » – continuent d’avancer en Amérique ainsi qu’en Occident (ces deux entités sont confondues par l’auteur quand ça l’arrange).

Selon Mennell, seule la dimension politique importe. D’où son point de départ : la peine capitale et la réponse américaine aux événements du 11-Septembre. L’Amérique se distingue-t-elle par sa soif de sang, figurée par la chaise électrique et George W. Bush ? La peine de mort en France a existé jusqu’en 1981, soutenue par une majorité de citoyens : la spécificité américaine serait-elle récente ? Si Mennell se promenait à Paris, comment expliquerait-il l’omniprésence de vêtements portant des images de Mickey, du drapeau américain ou du logo de l’équipe de baseball de New York ?

« Civilisation américaine », chapitre initial du livre, contient une discussion fascinante de Thomas Jefferson, architecte de la Déclaration d’Indépendance, en montrant comment son programme pour une libre société agricole reposait sur une vision naïve de la nature humaine. Avec pour conséquence un État fédéral aux pouvoirs limités, laissant au marché la tâche de réguler les rapports entre les hommes. Quel fut le terreau de l’idéalisme jeffersonien ? Nonobstant des clins d’œil à Max Weber, Mennell ne privilégie pas le fondement puritain du pays.

L’Amérique, pour votre chroniqueur, est surtout un état d’esprit, comme on l’a vu dans un article précédent faisant référence à un incident où on a pu reconnaître, sur l’expression béate du visage, l’« américanité » d’un autochtone arabophone à Tunis ayant vécu dix ans aux États-Unis.

Le jeune homme tunisien au visage de Mickey était-il « devenu » américain ? Où se situe la frontière entre « eux » – ce peuple supposé obtus et sanguinaire, incapable de comprendre « les gens qui ne sont pas comme eux » – et « nous » : sophistiqués, ouverts et paisibles ? En dépit de l’incohérence, Mennell prétend que le gouffre entre amerloque et non-amerloque se creuse. La « globalisation » n’aurait-elle pas eu lieu ?

Mennell épingle un fort sentiment de communauté aux États-Unis, construit sur le dos des pays étrangers : « L’empire soutient un complexe de supériorité partagé (« we-feelings of superiority ») chez tous les Américains par rapport au reste du monde, ce qui empêche le développement des perceptions de ‘nous’ et ‘eux’ à l’intérieur de la société américaine » (traduction par Steven Sampson, le passage étant omis dans l’édition française). Le sociologue anglais ignore ainsi le célèbre livre de deux universitaires de Harvard, Beyond the Melting Pot (1963), qui démontrait la persistance d’identifications ethniques à l’intérieur de la population.

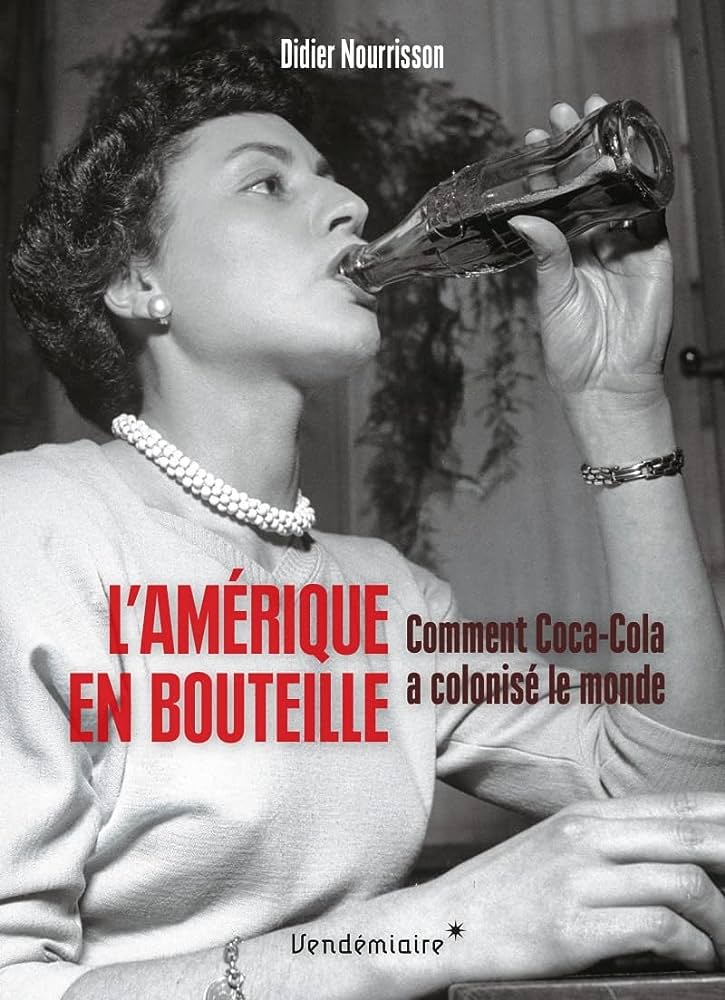

Lorsqu’on aime (ou hait), on projette sur l’autre ses propres obsessions ; l’Amérique est ainsi un objet universel de fantasmes, de Dublin – où Mennell a composé son étude – à Paris, ville où Didier Nourrisson a publié L’Amérique en bouteille. Comment Coca-Cola a colonisé le monde. L’histoire des débuts de ce soda est passionnante, surtout en ce qui concerne sa dette envers une boisson française, le vin Mariani. Encore une fois, les Français se montrent forts pour la conceptualisation (Clément Ader, les frères Lumière, les Lumières – inspiratrices de la Constitution américaine –, les inventeurs du Minitel) alors que ce sont les Américains qui raflent la mise. Il y a de quoi enrager, d’où l’accusation fréquente d’impérialisme, et les guérillas, telle celle menée par José Bové contre un McDo à Millau en 1999. S’agit-il d’une « colonisation » ? Personne n’est privé de son droit à un Breizh Cola. Mais quand on tient une bouteille de Coca, on songe à ceux qui l’ont fait avant, de Marilyn Monroe à Michael Jordan, en passant par Elvis Presley. Comme l’a dit Andy Warhol, le soda est profondément démocratique : « Un Coca est un Coca, aucune somme d’argent ne peut vous procurer un meilleur Coca que celui que boit le clochard au coin de la rue. »

Boire un Coca, c’est communier avec l’esprit des États-Unis, se hisser au niveau de ses célébrités, sujet de l’essai d’Olivier Rajchman, Le siècle des stars, où l’auteur dresse le portrait de quarante « icônes hollywoodiennes ». On a adoré les chapitres sur Clark Gable, Humphrey Bogart et Leonardo DiCaprio. Même chose pour ceux consacrés à Greta Garbo et Audrey Hepburn. Si l’on ajoute Ingrid Bergman et Nicole Kidman, un quart des icônes féminines du livre furent des étrangères. Comment expliquer leur réussite disproportionnée ? Est-ce parce que le puritanisme américain passe mieux lorsqu’il revêt des habits masculins – on confond l’austérité avec la force –, tandis que chez les femmes, on exige une sensualité quasiment disparue dans un pays infantilisé par Disney et Spielberg ?

On regrette quelques absences, notamment celles de Brad Pitt et de Batman. Qui mieux qu’eux, des demi-dieux à l’épiderme splendide, pour incarner le vide au cœur du projet américain ?