Commémorer n’est pas célébrer, mais faire savoir qu’un fait n’a rien de ponctuel et que ce qui n’était su que des milieux militants fut une réalité tragique n’est pas sans importance, outre que, si l’on pratique de nos jours l’occultation de l’information par la surinformation de faits anodins, un temps pas si lointain s’occupa essentiellement d’occulter l’ignominie. Après le 11 septembre 1973, les années noires de la dictature de Pinochet pratiquèrent une violence radicale à laquelle ne s’opposèrent que des luttes ponctuelles, dramatiquement artisanales. Vouloir savoir et faire savoir les massacres et le traitement crapuleux que subirent les disparus a nécessité l’engagement continu et total d’hommes et de femmes dont on n’a eu qu’un lointain écho, surtout si c’étaient des femmes, et a fortiori des religieuses, pas nécessairement en rupture de ban avec leur ordre, qui œuvrèrent au quotidien.

Le coup d’État pour tous

Le premier livre veut en quelque sorte raconter le 11 septembre 1973 aux petits enfants des acteurs du moment, Olivier Besancenot se faisant le pédagogue de cette parole mémorielle et politique qui ne dit rien de faux, même si au départ les auteurs avaient imaginé une contre-histoire qui aurait fait de Salvador Allende le vainqueur du putsch militaire. Ils se sont rendu compte que le tragique des situations ne laisse pas le lecteur moins en alerte qu’une fiction et qu’il n’est pas nécessaire d’accroître la confusion en se consolant par quelque rêve aimable.

L’information des auteurs est plus que sérieuse, alimentée comme il se doit par des réseaux militants, ceux des protagonistes, et par le travail de spécialiste de Michael Löwy. Le livre garde les vertus d’une dramatique qui colle au vraisemblable, mais on aimerait que la restitution plausible d’échanges verbaux, par exemple, soit distinguée autrement, ne serait-ce que par la graphie, de ce qui a été établi par sources patentées fondées sur la déclassification de documents et la collecte de témoignages écrits et oraux possibles, avec un assujettissement moindre du monde latino-américain aux pratiques dites de « la guerre révolutionnaire », la terreur organisée au titre de contre-guérilla permanente, puisque désormais le contrôle politique de la pensée et des pratiques économiques se fait largement autrement.

L’affaire Pablo Neruda

Le second livre est un thriller macabre et passionnant de bout en bout, tant l’intrigue et l’écriture de Laurie Fachaux-Cygan est alerte ; elle montre comment s’est constituée sa volonté, et celle d’un pays, de savoir si Pablo Neruda, Prix Nobel de littérature et communiste qui s’engagea fermement dans le soutien à Allende, a oui ou non été empoisonné. Il est mort douze jours après le coup d’État, alors qu’il s’apprêtait à quitter le pays, ce qui aurait pu faire de lui le porteur d’une parole de témoin et d’opposition. C’est son chauffeur et ami, Manuel Arraya, qui a le plus constamment porté la certitude que le grand poète avait été empoisonné, et qu’il n’est pas seulement mort de son cancer de la prostate. On a, en effet, envoyé le chauffeur chercher des médicaments sous prétexte que la pharmacie bien achalandée de cette très chic clinique Santa Maria en aurait manqué. Or, allant à la pharmacie indiquée, il a été arrêté, molesté, incarcéré dans le fameux stade, et à coup sûr écarté de la Chambre 406 qui devenait la scène du crime de ce qui devient L’affaire Pablo Neruda.

Dès lors, tout s’entremêle, rien ne porte trace du personnel soignant ce dimanche-là, les rapports d’autopsie en situation sont faux ou laconiques, puis, à chaque étape, les relances de procédure en justice sont lentes, les réponses équivoques, jusqu’en 2013-2016 où les restes du poètes subissent une nouvelle autopsie à base de nouveaux fragments de corps jusqu’aux os et aux dents selon les plus récentes techniques de repérage d’éléments toxiques tels que les labos les plus pointus les pratiquent en divers pays. Ainsi enterre-t-on et exhume-t-on par trois fois Neruda, avant qu’à la quatrième sa dépouille ne rejoigne, selon son vœu, sa propriété de la Isla Negra avec vue sur le Pacifique et aux côtés de sa compagne, Matilde Urrutia.

Pour comprendre l’affaire Neruda, un détour par le cas d’Eduardo Frei donne les mêmes façons de faire, chambre 401, même étage de la même clinique en 1982, période où l’on tue encore ceux qui dérangent, et là, malgré l’escamotage des sources, la famille non moins politique que la victime, l’ancien président de la République chilienne démocrate-chrétien, a agi. Eduardo Frei est encore un danger politique pour le Pinochet de 1982, un de ses fils sera à son tour président de la République en 1994, et une de ses filles, Carmen Frei, sénatrice à deux reprises, mais c’est Irène qui porta plainte la première auprès de la Cour suprême de justice afin de dégager les incohérences des (non-) témoignages médicaux. Je passe sur le traitement d’embaumement que l’on fait subir au cadavre immédiatement, dans les deux heures qui ont suivi le décès et dès la clinique, dans la salle de bain du défunt. Il s’agirait de rendre indétectable un botulisme alimentaires très spécifique. On constate des procédures de masquage des traces similaires à celles du cas Neruda et tout tourne autour de médecins liés à la CIA en période d’opération Condor, nom de code des actions du département d’État américain en milieu latino-américain.

Quant aux laboratoires qui géreraient ces pratiques toxiques, il est possible que la Colonia Dignidad, fondée par d’anciens nazis patentés, ait pu les constituer en toute quiétude malgré détours et circuits compliqués ; ces lieux, à 400 km au sud de Santiago, forment une enclave totalement fermée jusqu’en 1989 et se permettent de constituer des bases d’informations et de détruire tout ce qui doit rester secret, quitte à laisser derrière eux des chemises aux intitulés explicites mais entièrement vides.

L’auteure, qui a longuement vécu au Chili, tient à analyser toutes les pistes et à montrer comment elles s’imbriquent dans l’histoire globale du pays quand, à partir de 2000, des pools de juristes, dont l’un mené par un neveu de Neruda et sa compagne, ont pris en charge les plaintes concernant les disparus et ont dû travailler par lots de 300 pour instruire plus de mille dossiers. En 2011, c’est le parti communiste chilien qui prend en charge la plainte pour savoir la vérité sur la mort de Neruda, un cas majeur sur le plan politique et médiatique mais qui se gère pour la justice du pays parmi 1 741 dossiers encore en cours concernant les disparus, dont 1 162 non retrouvés, sans parler des torturés.

Odile pour les uns, Nadine pour les autre

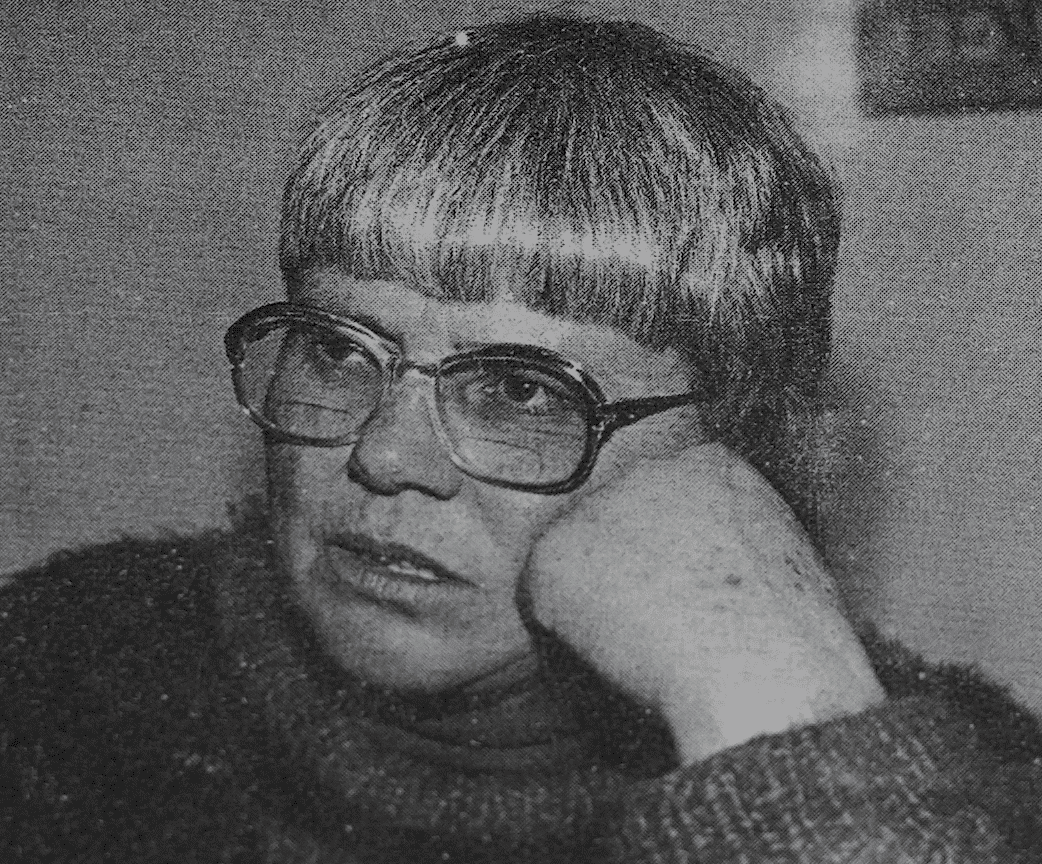

Non moins passionnant et tout autre est le livre de Samuel Laurent Xu, qui se structure autour de la vie militante et de la personnalité de sœur Odile, alias Nadine Loubet, très engagée dans les pires années de la dictature de Pinochet de 1973 à 1988. Issue d’une famille de l’Ariège établie en Argentine et d’un couvent de bénédictines de sainte Catherine de Sienne dont la supérieure est à Albi, elle choisit de rester au Chili malgré les risques courus lors du coup d’État de Pinochet qui oblige alors à des choix sans nuance.

Ce sont d’abord les morts défigurés et déchiquetés que l’on trouve sur le Mapoto et que l’on doit enterrer clandestinement ; « la mort était maintenant là, à mes pieds », écrit dans son désarroi sœur Odile qui note dans ses carnets des faits, des situations, tente d’inscrire sa foi en Dieu et ses réactions devant la menace et la violence permanente. C’est grâce à ces carnets, qu’elle a fait passer en France, lors du départ d’un prêtre exigé par la hiérarchie catholique, et ensuite récupéré, ainsi qu’à nombre de lettres, que peuvent être établis de l’intérieur les réseaux bricolés qui permirent des actions autour d’une nébuleuse peu connue, moins encore que celle des prêtres. Ces religieuses consacrées du fait de leurs diverses appartenances congréganistes sont repérables archivistiquement par les échanges écrits avec leurs hiérarchies, les réticences qu’elles suscitèrent, mais aussi le dynamisme de rencontres spirituelles que l’on met globalement sous l’appellation de la « théologie de la libération ». Les débats et les correspondances privées dûment cités et recueillis par Gaspard Marcacci Thiéry, spécialiste de l’archive manuscrite, font de ce dernier plus qu’un collaborateur de l’auteur, Samuel Laurent Xu, non moins chercheur et historien, lequel a préalablement réalisé, grâce, en sus, aux archives orales, son documentaire Au nom de tous mes frères, sorti en 2019.

Au début, il y eut les secours portés aux personnes menacées que l’on tente d’évacuer clandestinement via des opérations commando d’escalade des murs d’ambassades pour forcer la main des diplomates de divers pays moins ralliés à Pinochet que d’autres. À ce titre on doit rappeler l’action exemplaire de Françoise et Pierre de Menthon (fils du ministre et résistant Henri de Menthon), alors ambassadeur de France en poste à Santiago ; ce fut, au contraire, un échec avec l’ambassade de Bulgarie. Derrière les côtés remarquables et parfois rocambolesques d’un militantisme improvisé, les témoignages à chaud sont terrifiants d’authenticité. Ce qui rend magistral ce livre est le respect, la mise en place de la parole des protagonistes, toujours présente et vivante. On entrevoit des femmes consacrées et quelques prêtres, un temps protégés par leur consécration, toutes et tous inventifs, déterminés, humbles et héroïques, tenaces surtout, et tout se condense dans les carnets de sœur Odile, ses doutes, sa foi confrontée à la violence permanente, à la menace.

Les années 1970 imposèrent des formes de luttes permanentes pour vivre ; vivre dans la pauvreté la plus totale, le chômage et l’inflation, car la « remise en ordre » du pays selon les principes des Chicago Boys détruit l’économie au nom des bienfaits d’une « stratégie de choc », celle du « capitalisme du désastre » comme l’a appelée Naomi Klein (en 2008). Les ressources du pays doivent se négocier à bas prix pour les besoins des multinationales ; ce n’est pas le prolétariat que l’on doit défendre mais le pobretario, selon la formule de la théologie de la libération. Sœur Odile a vu mourir de faim dans sa poblaciόn, à l’ouest de Santiago, des quartiers où se fixent souvent par appropriation subite et concertée des populations sans toit. Aider à vivre grâce à des soupes collectives alimentées par des achats en commun, suppose de maintenir des liens quand le besoin de survie les détruit, non moins que la drogue et l’alcoolisme, les violences intra-familiales. La misère est totale, y compris celle des sœurs en immersion à Pudahuel, elle est terrible. Quand, en 1978, après cinq ans d’une résistance des dissidents à la répression qui ne s’atténue pas, à un moment de recrudescence des assassinats de tout opposant, quand l’aide ténue des rares prêtres qui sont engagés sur de mêmes bases que ces religieuses consacrées cesse parce qu’ils sont remerciés par le vicariat épiscopal local et évacués par la hiérarchie catholique, et donc rappelés dans leur pays, le découragement prend place et l’interrogation existentielle devient : « continuer, mais continuer quoi ? quel désarroi ! ».

Elle vécut autant qu’elle accompagna toujours sur la brèche une suite de luttes. Il faut sans cesse harceler les autorités, faire éclater la vérité, réclamer la justice et pour cela de nouvelles formes protestas apparaissent, en accord avec toutes sortes de mouvements qui se voulurent pacifistes tant par pragmatisme que par conviction ; des messes et des processions furent des lieux de rassemblement, des flash mobs sans le terme permettaient d’afficher des slogans, de réclamer Justice et Vérité. No podemos callar (on ne peut se taire) est l’organe de presse qui soutient la désobéissance civile et relance sans fin témoignages, questions et enquêtes qui ne peuvent aboutir en justice, et oblige la hiérarchie épiscopale à interpeller les autorités, d’autant plus qu’existe, au moins jusqu’en 1993, un Vicariat de la Solidarité qui est supposé protéger ces actions mais il y a bien eu un tournant dans le soutien de l’Église quand, à la tête de la Congrégation de la Foi, Ratzinger, le futur pape, a demandé, en 1983, de ne pas assimiler le pobretario au prolétariat des marxistes et de s’en tenir à une vigilance sur les mœurs.

Avec l’Association des Familles de Détenus Disparus, dès 1977 eut lieu une grande grève de la faim de dix-sept jours puis, en 1978, un mois après le vote d’une loi d’amnistie qui couvrait tous les crimes de la junte avec des relais mondiaux, en 66 lieux et 22 pays différents. Le nouvel évêque Alvear soutient aussi le mouvement. Il ne faut pas imaginer la vie spirituelle de ces femmes sans soubresauts. Odile demande un an d’exclaustration, elle reprend les luttes, assure un passage en usine, connaît la peur, les menaces, comme toutes ses amies de lutte ; certains et certaines en moururent, elle se félicite de n’avoir été que molestée, puis protégée par le groupe après son retour, car en 1988 elle quitte le Chili pendant un an, passant par la France, le Canada et les États-Unis ; elle est revenue, décidant que là est son pays, son lieu d’action et de fraternité, sa force aussi, et considérant qu’elle a de moins en moins d’échanges possibles avec sa hiérarchie et qu’elle s’éloigne des sœurs cloîtrées. « Odile pour les uns, Nadine pour les autres » participe toujours à ces actions. Le temps passant, l’usure est là ; elle est toujours au cœur de l’Église des pauvres mais le départ de l’une de ses amies, Marie-Denise Dubois venue du Canada, plus liée à des mouvements associés au MIR, lui pèse ; cette dernière, sur ordre de son ordre, doit poursuivre son action en Amérique centrale, de là des échanges épistolaire vivants et, à terme, une documentation majeure.

De vraies rages ont accueilli le pape Jean-Paul II, personnage très politique qui sanctionne de fait Pinochet en 1987, l’évêché tente de museler et de contrôler le texte lu par une déléguée des poblaciones. Ce qui reste des EMO (équipes de mission ouvrière) qui travaillent selon les fronts avec toutes les organisations politiques laïques mais toujours dans l’ambition d’une théologie vécue est plus que jamais poursuivi. Les temps d’« un nouvel exode à la recherche d’une nouvelle espérance » se terminent. L’Opus Dei prend du poids, les associations de catholiques anti-communistes aussi.

L’importance du livre ne tient pas seulement aux éléments rapportés avec vivacité, ni au respect porté à la parole de personnes engagées dans des combats. Il décrit, et pas uniquement du fait de son information et de la bibliographie, une histoire du second vingtième siècle dans ses ressorts humains et il donne une vision du monde latino-américain en contre-plongée, précisément parce qu’il prend en compte des femmes, et des femmes consacrées dont les positionnements sont aussi complexes que souvent escamotés. Les approches de l’histoire des idées ne peuvent évidemment pas se passer de ce savoir concret. C’est lui qui donne le vrai de ce que fut la « remise en ordre du pays », « d’un pays qui avance en ordre et en paix », selon les slogans officiels. Et ici comme ailleurs, face à la violence d’État, il n’y a pas d’histoire possible sans la part des protagonistes femmes, militantes de toutes obédiences, sans jouer sur le terme qui signifie ici une inscription choisie et non théorique dans l’ordre du monde. .

![Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944 [1942-1944], tr. de l’anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 600 p. Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/02/1200px-Behemoth_and_Leviathan_Butts_set.jpg)