Le premier roman de Debora Levyh, à mi-chemin entre le conte philosophique et le traité sociolinguistique, saisit l’occasion précieuse d’inventer un autre monde possible. L’autrice imagine, dans La version, une autre façon de vivre, et donc de penser. Son approche est aussi, par ricochet, une réflexion sur la porosité entre utopie et dystopie.

Le peuple intercalaire vit dans un monde labile où les principes d’identité, de hiérarchie et de stabilité sont exclus. Il y fait nuit la moitié du temps, tout est toujours en mouvement et aucun dieu n’existe. Logée dans une petite tente, la narratrice décrit sa rencontre avec ce peuple imaginaire. Travaillant à rendre compte d’un monde qui n’est pas le sien, elle essaye à tout prix d’éviter l’écueil du symbolisme ou de la métaphore. Ses mots traduisent une atmosphère de lenteur, d’obscurité, de beauté et de joie. Mais ce monde n’est pas pour autant exemplaire. Il n’échappe pas à la violence. Elle écrit : « Je ne suis pas là pour décrire une organisation idéale, un monde de bonheur et d’harmonie parfaite. Ça n’existe pas ». Ce monde à double tranchant où « rien n’est valable partout et toujours » est hanté par les contraires et les paradoxes.

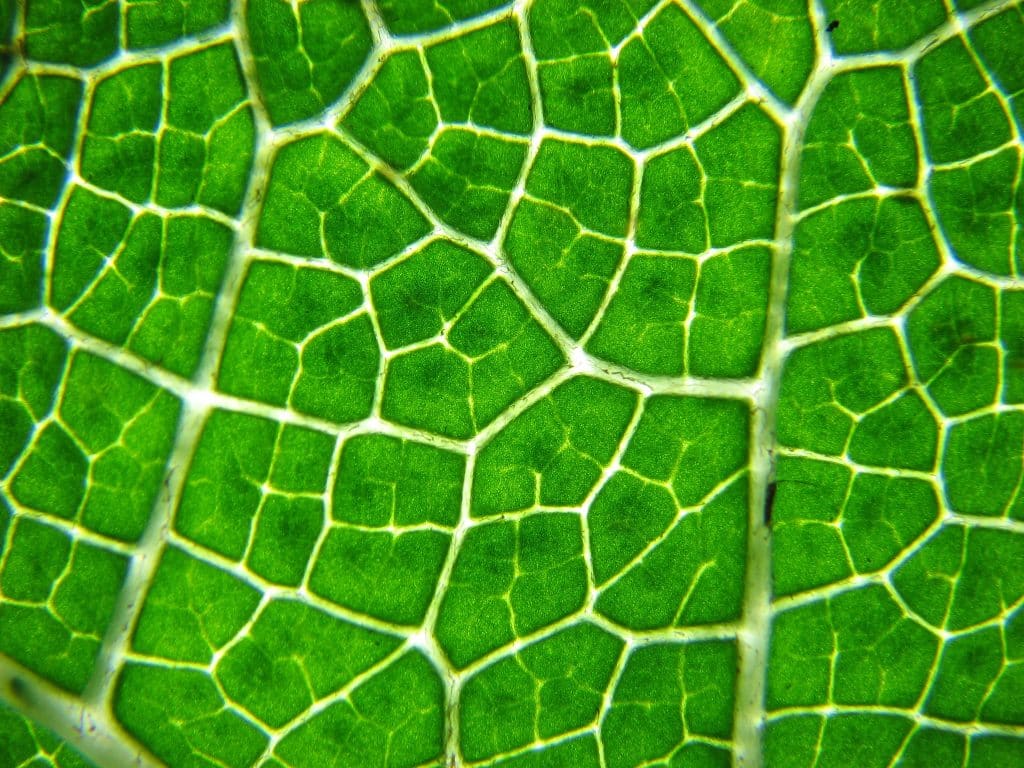

Empruntant à la sociologie, à la linguistique et à l’anthropologie, Debora Levyh décrit, avec humilité, l’aménagement de l’espace et les diverses habitudes de ce peuple. Elle détaille les contours de cette géographie fantastique et imagée. Les précises descriptions topographiques donnent à voir les architectures singulières et flottantes qui « s’agrandissent ou se rétrécissent », reliées par des systèmes ingénieux et incompréhensibles, tels des « réseaux radicellaires » ou des « petits assemblages d’anneaux ». Les êtres ont pour coutume de garder le plus souvent possible le silence « par peur de ce qui pourrait se produire pendant que toute leur attention est prise par la parole ». Plusieurs fois dans leur vie, ils se métamorphosent, délaissant leur peau, leur visage et leur nom. Pour s’habiller, ils revêtent une combinaison que chacun confectionne à son goût et portent en permanence un petit coffre. Celui-ci protège des fragments qui témoignent de certains moments de leur existence.

« Ils plaçaient à l’intérieur de fines feuilles de différentes formes, densités, teintes. Sur chacune d’elles, ils avaient inscrit quelque chose. Des scènes vues ou imaginées, des paroles entendues ou pensées. Une intuition fragile. La description d’un regard, une liste de phrases menaçantes, des mots agréables à prononcer. […] Ou alors ils collaient sur les feuilles des images, des fleurs. Plus exceptionnellement, il arrivait aussi que l’on garde dans son coffre une feuille donnée par quelqu’un que l’on aime. Ou des objets, mais alors très petits. »

Profondément philosophique, ce récit met sens dessus dessous la parole, le temps, la propriété et le travail, pour imaginer un monde qui donnerait la part belle au corps et à la sensation. Debora Levyh convoque aussi une poétique forte (« tes roches carnivores croisent mes fées ») en révélant des matières spongieuses, des couleurs fluorescentes, des saveurs inconnues (« gelée de lichens » ou « lait de hérisson »), des gestes mystérieux (« ils se faisaient mouler le visage »), des entités vivantes énigmatiques (« des langues sans bouches, des serpents sans visages » ou « des animaux plats et invisibles qui éloignent les amants en se glissant entre leurs chairs ») ainsi que des pouvoirs insondables (« fabriquer la copie parfaite d’un objet »).

Immergée dans ce monde nouveau, la narratrice doit faire face à l’obstacle de la langue et à l’incertitude de la traduction. Ces êtres parlent une langue qu’elle ne connaît pas. Leurs mots ne découpent pas le réel de la même manière que les nôtres. Aussi, les coordonnées qui la guident habituellement sont devenus obsolètes. Dans leur vocabulaire, un repas n’existe pas, le temps ne se calcule pas, la psychologie n’a pas d’importance et aucun dictionnaire n’existe pour fixer le sens des mots. Elle œuvre à trouver les mots qui permettent de dire ce qui n’en a pas dans sa langue. Ainsi, elle comprend, alors qu’elle assiste à un évènement d’une importance majeure, qu’il est ce qui se rapproche le plus de ce que l’on nomme « fête ». Pendant ce rituel, tous les habitants lavent méticuleusement corps, objets et maisons. Chacun y mettant un soin tout particulier. Cependant, le récit que fait la narratrice est ponctué de modérateurs qui alertent sur la possibilité d’une interprétation biaisée ou faussée. Pas dupe quant au pouvoir que recèlent la littérature et l’imagination, elle nous met en garde contre la possibilité, pour les mots, de se transformer en mirages.

L’écriture de Debora Levyh, empreinte d’une sensibilité exacerbée et d’une finesse de pensée rare, fait l’éloge de l’énigmatique qui naît au contact de ce que nous ne connaissons pas : « Étrange, surprenant, trouble, certainement. Différent, autre, pas tant que ça en fin de compte. Ou bien si, mais pas là où l’on pourrait le croire ». Mue par le désir d’observer et de comprendre, elle décrit des manières de faire inconnues, elle communique son étonnement répété, elle apprécie les sensations nouvelles et aspire à dire la singularité de cette communauté, et ce, sans jamais prétendre percer à jour l’infinie richesse qui l’entoure – « je pourrais avoir mal compris ».