À l’occasion du centenaire de la naissance de Stig Dagerman, la revue Europe salue l’écrivain suédois en lui consacrant un important dossier. Celui-ci comporte un entretien avec J.M.G. Le Clézio, ainsi que différents textes qui abordent les relations de l’écrivain avec le cinéma, l’anarchisme ou encore la littérature prolétaire. D’autres publications paraissent pour célébrer l’écrivain, comme 31, c’est peu Stig Dagerman (1923-1954) ! de Christophe Fourvel ou Le rire caché de Stig Dagerman de Claude Le Manchec, qui avait publié au début de cette année Suite Birgitta. Au-delà des dates et du calendrier des célébrations, il semblait nécessaire de revenir sur cet « éternel » jeune poète suédois qui brasse les différents registres de l’écriture afin d’éclairer la figure paradoxale d’un écrivain maudit – souvent comparé à une sorte de Rimbaud du Nord. Sa jeunesse et sa prodigalité ne cessent de fasciner par cette extrême rigueur avec laquelle il tenait l’écriture. Elle était pour lui recherche de la vérité dans un monde qui s’avance inéluctablement en direction du gouffre.

Le 4 novembre 1954, dans la fraicheur du matin, alors que tout le monde est parti au travail et que les enfants avancent en rang vers leur classe, une main lente et froide vient ouvrir la porte du garage et s’approche méthodiquement de la voiture dans laquelle il va prendre place d’ici peu. Son éditeur avait demandé qu’il la vendît, mais l’écrivain aimait trop la vitesse. Nous sommes dans une belle maison de la banlieue de Stockholm, un peu en retrait de la route, dans un quartier verdoyant d’Enebyberg, à peine discernable entre les sapins et les arbres voisins. Cette main légèrement tremblante, mais un tremblement qui a dépassé la peur, s’assure que les vitres de la voiture sont bien fermées, puis tourne la clé pour lancer le moteur et laisser les gaz envahir la pièce et ses poumons. C’est ainsi que meurt Stig Dagerman, et avec lui toute une légende littéraire en Suède. Le lendemain de sa mort, paraît sa dernière chronique dans le journal Arbetaren, où il avait commencé sa carrière de journaliste dix ans plus tôt, à l’âge de 21 ans. Deux jours plus tôt, Dagerman publiait une chronique sur l’augmentation inquiétante du parc automobile en Suède. Ironie du sort ou dernier pied de nez, sinon un certain sens de l’absurde devant la mort.

L’angoisse, l’absurde, la solitude et la mort. Telle est la quadrature au sein de laquelle se joue pour Dagerman la condition littéraire, cette vie intérieure qui est tout sauf un jeu. À moins qu’elle ne soit que cela, un qui perd gagne qui se décline comme la victoire de tout corps qui finit par céder devant la gravitation universelle. « Mourir c’est voyager, même brièvement, de la branche d’un arbre jusqu’à la dureté d’un sol solide. » Tel est donc le terreau de l’angoisse, une angoisse métaphysique qu’il découvre très tôt chez Kierkegaard et chez Sartre, et qui forme la pensée existentialiste du groupe « 40 tal » en Suède. Si l’existentialisme français arrive d’abord en Suède avec les pièces de théâtre et les romans, une logique similaire consacre la réception de Dagerman en France. L’enfant brûlé est salué dès sa parution en français comme le grand chef-d’œuvre de Dagerman. Le livre s’impose face à l’âpreté angoissée et corrosive de son premier roman, Le serpent. Tout dans ce premier roman dit la chaleur étouffante qui envahit chaque scène, chaque image prise dans un incessant déferlement alors que le reptile se charge d’incarner les différentes figures de l’angoisse. Soudain émerge une ligne pure dans l’écriture du jeune écrivain suédois, une dimension presque cristalline qui arrive à capturer l’angoisse pour l’inscrire comme au cœur d’un minéral. Un cri qui perdure, car aucun idéal ou aucune rédemption ne pourra le soulager. Cette angoisse prend alors la forme du serpent pour signifier le danger imminent et devenir un signe annonciateur de la mort. L’impuissance à faire usage de sa liberté conquise face à la culpabilité et à la solitude d’être au monde. Cette solitude est celle de l’enfant brûlé qui vient de perdre sa mère dès les premières lignes du roman et qui doit apprendre la difficulté de vivre en compagnie de son père.

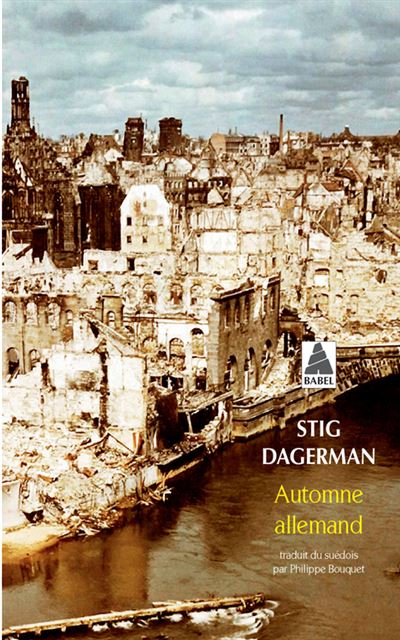

Une autre ligne médiane croise l’œuvre de Dagerman. Elle mène d’Automne allemand à Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Le premier texte est fondamental car il constitue le témoignage premier d’un homme face au désastre de la guerre, qui sillonne les paysages dévastés de ce pays ennemi pour rendre compte sans parti pris de la misère la plus sombre d’un pays au bord du gouffre. Il s’agissait ni plus ni moins de descendre dans l’enfer de cette terre, pour témoigner des damnés, des survivants de l’effondrement, pour donner voix à ceux qui n’en ont plus. Malgré les enjeux personnels, Dagerman a pu écrire ce texte avec une impartialité et un réalisme étonnants, car le monde de l’auteur se dresse entre cette guerre qui a mis l’Europe à feu et à sang et cette autre guerre, froide cette fois, car aux prises avec les choix idéologiques qui reconduisent les anciennes logiques promettant au monde une destruction encore plus irrévocable et aveugle. Le second texte forme le testament littéraire de Dagerman. Il livre quelques pages d’une rare lucidité pour celui qui ne croit pas en Dieu et qui refuse les idéologies et les choix imposés par la guerre froide. Cet écrit réaffirme le désarroi d’un homme dans un monde ponctué de cruauté et de futilité, d’égoïsme, où la solitude et le désespoir invitent à un exil intérieur, une nudité face aux choix de la vie. Beaucoup liront dans ces pages l’annonce de la mort de l’auteur, une écriture noire, sortie de la nuit la plus nue, où aucun espoir n’éclaire ses pas, et où pourtant Stig Dagerman avance à la recherche d’une lumière. Ces mots où brûle la lucidité d’une lueur, une flamme qui le garde en vie, pour l’instant… un instant qui ne dure pas.

La jeunesse de l’œuvre de Dagerman étonne. Elle rend difficile, sinon impossible, de ne pas lire son œuvre à partir de sa biographie, des traits marquants de sa vie. Peu ont réussi à prendre le parti de Proust contre Sainte-Beuve. Avec l’approche du centenaire, différentes tentatives de dialogues ont été proposées en réaménageant les rapports avec la biographie de l’auteur. Avec Christophe Fourvel et son livre 31, c’est peu Stig Dagerman (1923-1954) !, nous découvrons un chemin initiatique à la recherche d’une écriture « amie », un compagnonnage qui s’opère tant par l’écriture que par un voyage dans la langue, un apprentissage de deux cent soixante-dix-huit mots suédois à travers lesquels il dresse non pas une biographie mais un parcours croisé entre la vie et ses écritures. Voilà comment on établit une biographie qui n’en est pas une, ou, dans le dédain du genre, « un relevé lapidaire mais scrupuleusement biographique du malheur ». L’amitié de quelqu’un comme Dagerman vaut bien une telle ascèse linguistique, car la pure perte est la seule manière de s’approcher pour entendre la musique de ses livres. Telle est la seule manière de pouvoir accompagner l’écrivain dans une errance absurde, car « la douleur inspire du sublime et du dérisoire ». De la lecture initiale, la première étincelle, il fallait ce voyage qui nous mène à travers les paysages de cet ami qui meurt, qui ne cesse de mourir et qu’il ne pourra donc jamais connaître vivant, ainsi que ce dédoublement de soi pour passer à l’écriture d’un tel livre. Dans ce geste, il faut reconnaître ce rapprochement surprenant que Fourvel propose entre Dagerman et l’écrivain iranien Sadegh Hedayat, autre grand mythe de la modernité qui fut salué par André Breton et les surréalistes. Comme Dagerman, avec lequel il partage ce pessimisme incurable, l’auteur de La chouette aveugle se donne la mort dans un appartement parisien par asphyxie au monoxyde de carbone, deux ans avant l’écrivain suédois. On retrouve chez ces deux écrivains une omniprésence de la souffrance qui n’est réductible à aucune philosophie et qui se transforme donc en un exil intérieur où l’écrivain n’est nulle part chez lui.

Une autre tentative est celle proposée par Claude Le Manchec. Après avoir coordonné le numéro de la revue Europe, il s’agissait de rassembler les différentes perspectives pour tracer de nouvelles sentes de lecture. Le rire caché de Stig Dagerman brosse le portrait d’un homme qui s’élève à la hauteur de son nom, celui de l’homme des jours ou de l’homme de la Lumière. Il part d’Automne allemand, livre pivot qui marque un tournant dans l’œuvre, pour montrer que Dagerman est l’homme de la révolte qui est scandalisé par la fausseté du monde. Et s’il décrit une condition humaine intenable, ce sera toujours pour affirmer : « il n’y a pas d’acceptation d’une condition finalement inacceptable ». Sa révolte le conduit à valoriser la camaraderie contre l’égoïsme des possédants, la recherche de la liberté contre l’indulgence qui mine le processus de dénazification et la détresse de ceux qui se sont opposés au nazisme. Pour ne pas passer à côté de l’amertume et des souffrances d’une Allemagne désœuvrée, la littérature doit renoncer au divertissement. Elle doit dévoiler la réalité et rendre la parole aux témoins. L’écriture est une affaire publique et un outil de résistance face aux anciennes et aux nouvelles servitudes. Pour Dagerman, le dernier chapitre du livre indique comment il y a engagement dans l’écriture, la proximité qu’elle doit chercher avec les démunis. Cette intimité de la souffrance délimite le seul espace possible où l’écriture peut se déployer. L’art s’oppose à la mort par un acte souverain de création. Telle est l’urgence publique de la littérature, et si Dagerman a toujours vécu dans la hantise que son écriture n’est rien d’autre qu’un style pour divertir ceux qui ne sont pas en manque, ceux qui ne souffrent pas, ceux qui n’ont pas faim, alors il préfèrera un jour ne plus écrire. Or cette quête, vouée à une solitude profonde, laisse entrevoir une lueur. Celle-ci apparaît dans les derniers poèmes de Dagerman, où soudain il abandonne le masque de l’écrivain, la trame du roman et la psychologie du personnage pour parler à la première personne et dire « je » dans une écriture qui se place aux confins de la vie et de la mort. Suite Brigitta livre un poème intense et élégiaque qui aboutit au « savoir du mélancolique ». Cette suite évoque « la mélancolie de ceux qui ont aimé dans la solitude ». C’est au dévoilement de l’être amoureux qu’on assiste dans ces lignes, malgré la solitude, ou plutôt grâce à elle. Elle montre une intériorisation des données existentielles de la souffrance, qui, au-delà de la fragilité, montre que le poète aboutit à une solitude fondamentale et cosmique, où le fait d’être seul se définit toujours par rapport à l’autre qui est l’aimé. Tel est le dévoilement profond de l’être face à sa mortalité, tout comme on reconnait ici dans ce lieu sauvage, presque inhabitable, un « je » qui avance seul dans l’écriture du poème qui est l’écriture de la vie, c’est-à-dire la seule écriture « bio-graphique » possible.

« Il est une île de solitude, Brigitta,

Où mènent tous les ponts blancs.

C’est l’unique écriture de la vie ».

Peut-être Dagerman avait-il tourné le dos à la scène littéraire, ou encore, comme le propose sa fille, il ne cherchait pas la mort dans son garage – mais tout au plus un jeu pour se rapprocher des limites de la vie. Le poème devient ainsi une confession des confins, un lieu où le solitaire s’ouvre à l’autre tandis que l’amour transforme sa mélancolique recherche de la vérité en une expérience intime de sa liberté. Ses dernières publications nous font découvrir une autre voix de l’auteur, celle du poète. Après Suite Brigitta, les deux poèmes inédits publiés dans la revue Europe font soudain apparaître une écriture faite de beauté et de sensibilité, d’autant plus fragile qu’elle touche à une précarité profonde. Elle laisse une frêle lumière sortir de la nuit profonde du Nord. Claude Le Manchec rappelle comment on découvre dans ces poèmes « une portée de mots dont la charge émotionnelle ne faiblit jamais ». Il s’agit d’une écriture cathartique qui refuse de congédier la souffrance pour en faire une expérience de l’intimité amoureuse. Ainsi, se découvre un diamant noir, un centre extrêmement dense où se joue la tension de l’écriture chez Dagerman, ses refus et ses choix, ses gouffres et ses horizons, car qu’est-ce qui pousse quelqu’un à sillonner les frontières de la vie ? Non pas une volonté de mourir, mais une impossibilité de vivre.

Ces deux poèmes s’enchainent. Ils s’intitulent L’homme qui va mourir et L’homme qui aime. Deux pages à peine, dans lesquelles tout est dit, où l’essentiel de la dramaturgie de l’homme se déroule pour nous dire que celui qui va mourir ne peut avoir peur, à moins d’avoir honte de vivre. Depuis Le serpent, tout l’œuvre de Dagerman cherche à dire cette nécessité d’affronter la peur. La confrontation est la seule manière d’aimer vivre. Aimer et mourir sont des verbes qui se tiennent la main. On ne peut aimer que parce que nous allons mourir. Telle fut la grande leçon de Roland Barthes dans ses Fragments d’un discours amoureux. Cette proximité de l’amour et du mourir, loin d’évoquer la vieille consonance d’Éros et de Thanatos, atteste une connivence qui glisse entre le verbe et l’ombre des mots, alors que le mourir se décline toujours au futur, tandis qu’aimer est un geste de l’instant, toujours présent, comme si quelque part, dans l’inachevable, là où Dagerman renonçait à écrire, se découvrait soudain cette présence de l’inespéré.