Un roman d’amour, un roman dont le paysage est un personnage, un roman à suspense, La foudre, dernier roman de Pierric Bailly est tout cela à la fois, et plus encore. Au départ, Julien, alias John, berger dans le Jura. Il passe la dernière saison dans la montagne, avec le troupeau de moutons dont il a la charge. Bientôt, il partira pour La Réunion avec Héloïse, sa compagne professeure. C’est du moins ce qui est prévu.

Et bien sûr, ce qui est prévu n’arrive pas exactement. Julien apprend par le journal qu’un ancien camarade d’internat, Alexandre Perrin, est accusé de meurtre. Ce vétérinaire installé dans un bourg des collines lyonnaises a tué un jeune homme qui le harcelait en déposant dans sa cour des cadavres d’animaux. Entre le défenseur acharné des animaux et les chasseurs, le contentieux est lourd. Nadia, épouse d’Alexandre, et Julien reprennent contact. La situation se complique. Des sentiments naissent, qui remettent en cause bien des choses. Et le lecteur n’en ignore rien, entrant dans tous les tours et détours des existences, de celle du narrateur-héros en particulier, grâce notamment à des retours en arrière.

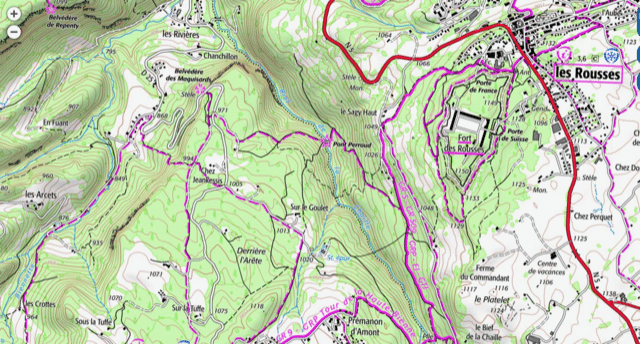

Ce narrateur, héros un peu malgré lui, est en effet volubile et toujours en action. Il raconte, et parler est chez lui déployer jusqu’au moindre détail ce qui arrive. L’emploi du présent gomme ce qui fait perspective dans le temps. On voit Julien vieillir, et tous les protagonistes autour de lui. On le voit aussi enfant très proche de son grand-père, que tout le monde appelait le Grand John quand lui est le petit John. C’est son lien privilégié, celui de qui il apprend tout, et d’abord le rapport avec la nature qui l’environne. Le Jura de Pierric Bailly, on le lit, on le voit, on en connaît chaque lieu-dit en observant les cartes IGN. Dans sa majesté, c’est un personnage à part entière. Ce n’est pas nouveau et, à l’instar d’un Giono dans sa Provence ou de Colette dans son Puisaye, Bailly entretient un rapport physique, sensuel, avec sa région d’origine.

Julien apparaît ensuite en lycéen, interne dans le même établissement qu’Alexandre avec qui les relations oscillent entre admiration et rivalité. Quand son camarade, bien des années plus tard, se trouve dans la tourmente, tout vacille en lui. Nous ne dirons rien de la suite. Concluons, avant de laisser la parole à l’écrivain, en affirmant que, de roman en roman, depuis Polichinelle ou L’homme des bois jusqu’à ce roman-ci, en passant par le superbe Roman de Jim, l’œuvre de Pierric Bailly s’impose dans le paysage romanesque.

Le cadre joue un rôle déterminant dans tous vos romans. Ici, comme souvent, le Jura. Que représente ce lieu pour vous, outre le lieu d’origine ?

C’est un endroit que j’aime et vers lequel je ne cesse de revenir. Aujourd’hui, j’y réside une grande partie de l’année. Après le lycée, j’ai voulu m’en échapper, un réflexe assez typique à cet âge-là, puis je suis revenu y vivre une première fois, pour travailler en intérim, essentiellement à l’usine et dans le bâtiment. J’en suis reparti, j’ai habité dans plusieurs grandes villes, et, il y a dix ans, suite à la mort de mon père, le Jura m’a de nouveau rattrapé. On parle souvent de ceux qui partent (les transfuges) ; on parle aussi de ceux qui restent ; on pourrait dire que je fais partie de ceux qui reviennent. Ceux qui quittent leur campagne natale pour leurs études, et qui, après quelques années, pour des raisons professionnelles, économiques, ou par un choix lié au mode de vie, besoin de calme, du contact de la nature, décident de rentrer au bercail.

La Nature, et surtout le péril dans lequel nous vivons, se sent à des détails dans La foudre. Par exemple, la disparition de certaines espèces, la chasse (qui n’est pas forcément critiquée même si Alexandre est clairement contre). Diriez-vous que le jeune auteur de Polichinelle ou de Michael Jackson est plus inquiet ?

Les narrateurs de mes premiers romans avaient leurs fragilités, leurs tourments, mais ils les exprimaient moins. Peut-être parce qu’ils ne réussissaient pas à le faire. Le narrateur de La foudre est berger, il vit au quotidien les effets du réchauffement de la planète. Non seulement il est aux premières loges, mais, en plus, c’est une préoccupation permanente pour le bien-être et tout simplement la survie de son troupeau. Pour écrire ce personnage, je me suis inspiré d’une amie éleveuse ovine. Depuis dix ans que s’enchainent les étés caniculaires, elle doit s’adapter quasi au jour le jour, trouver sans cesse de nouvelles pâtures, et elle a peur pour ses bêtes. Elle appartient, tout comme le narrateur du roman, à cette nouvelle génération d’agriculteurs qui réfléchissent à leur pratique avec un vrai sens moral, dans un souci de respect de la terre et de l’animal.

La paternité est un thème qui revient dans vos derniers romans. Une paternité choisie par le héros-narrateur, qui souvent « adopte » un ou des enfants. Comme si être père biologique devenait difficile en ces temps inquiets. Est-ce ainsi que vous le percevez ?

Si la question de la paternité traverse mes derniers livres, c’est lié à ma vie personnelle. J’ai des enfants, dont je m’occupe beaucoup, et, l’éducation des enfants n’étant plus seulement l’affaire des femmes, il est normal que les écrivains s’emparent du sujet. J’ai également écrit un texte sur mon père, du point de vue du fils. Dans mes deux derniers livres, on se retrouve plutôt du côté du beau-père. Là aussi, cela vient résonner avec mon histoire personnelle, puisque j’ai été élevé, comme l’enfant du Roman de Jim, par une mère et deux figures paternelles.

Vos romans sont ancrés dans le monde du travail. Tous vos héros exercent un métier (ou de petits boulots provisoires) que vous décrivez minutieusement. Pourquoi ?

Les personnages de mes romans exercent des métiers que j’ai moi-même pratiqués (manutentionnaire, ouvrier en bâtiment, éboueur…) ou qui le sont par les gens qui m’entourent (dans Le roman de Jim, je me suis inspiré de mes deux sœurs qui ont longtemps travaillé à la boulangerie PAUL). Dans La foudre, Julien est berger l’été, et l’hiver il travaille dans la petite station de ski locale. J’aurais beaucoup de mal à imaginer un personnage principal qui ne travaille pas, ou dont on ne connaîtrait pas le métier. J’écris toujours du point de vue des habitants, de ceux qui éprouvent un lieu au quotidien, sur la durée. Julien a une relation très physique à son lieu de vie, un rapport concret à cette montagne, un rapport pratique beaucoup plus qu’esthétique.

Cette présence forte du travail est doublée d’un ancrage politique, social, ou ici écologique. L’engagement de votre père dans L’homme des bois est-il la référence ?

La dimension sociale est décisive dans la trajectoire des personnages, comme je suis persuadé qu’elle l’est dans la vie. Mais j’essaie de ne pas surligner cet aspect-là, car je ne voudrais pas donner l’impression de fournir la note d’intention à l’intérieur du roman, je trouverais ça un peu malhonnête. Dans Le roman de Jim, il est clair que si Aymeric ne va pas à Montréal, c’est parce qu’il n’en a pas les moyens, et au-delà des moyens c’est une action dont il n’est pas capable, qui est trop loin de lui. Dans La foudre, Julien envie l’érudition d’Alexandre, son aisance à l’oral, sa douceur, car il a grandi dans un milieu qui ne l’a pas initié à ça.

Vos héros narrateurs sont volubiles et Julien/John parmi eux. Quel rôle joue pour eux la parole ? Quel est le rôle du récit ?

John, le grand-père, est un grand bavard. Julien grandit dans son ombre et développe à ses côtés des qualités d’attention et d’écoute. Mais c’est un personnage beaucoup plus renfermé, un taiseux (contrairement à Alexandre, dont il envie l’éloquence). Son choix d’être berger correspond d’ailleurs à ce trait de sa personnalité ; il témoigne aussi de son goût de la solitude. On suit de près le cours de ses pensées, et, comme tout grand solitaire, il a une vie intérieure assez riche. On peut dire que c’est un narrateur généreux : il s’ouvre facilement à propos du choc que lui inspire le crime commis par Alexandre, sur les émotions contradictoires que suscitent ses retrouvailles avec Alexandre et Nadia, sur le tiraillement auquel il fait face quand il doit suivre Héloïse à La Réunion et donc abandonner Nadia… J’essaie de créer une proximité avec le lecteur, comme si le roman était une longue confession adressée à un ami.

Dès Polichinelle, les lecteurs ont entendu votre « voix », entre langue parlée et écrit. Comment cette écriture se construit-elle ?

Déjà, comme lecteur, j’ai besoin d’entendre la voix de l’auteur. Si je n’entends rien, je n’accroche pas au texte. Mais une voix n’a pas l’obligation d’être criarde ou extrêmement singulière pour être audible. Des styles en apparence très simples peuvent se révéler autrement plus puissants que des écritures baroques. Dans Polichinelle, je cherchais à innover, à impressionner, comme si l’intérêt d’un texte ne résidait que dans l’originalité de sa langue. L’écriture y était très orale, argotique, imprégnée de patois et de rap. Depuis quelques livres, la tessiture change, j’essaie d’aller vers plus de finesse. Néanmoins, il demeure de mes premiers écrits une certaine attention au rythme et à la fluidité des phrases.

Vous aimez la digression, le coq-à-l’âne, et le dialogue est souvent riche, avec un goût pour l’incongru comme dans Les enfants des autres. Pouvez-vous en parler plus précisément ?

Oui, le ton est parfois léger, ou plutôt joueur. Je fuis tout esprit de sérieux, toute forme de lourdeur. Les enfants des autres, avec ses twists et ses effets de symétrie, ballotte le narrateur entre plusieurs configurations familiales (il a des enfants, puis n’en a plus, puis il en veut, puis n’en veut pas). Cette question des différentes vies possibles revient dans plusieurs de mes livres.

La construction de vos romans est très élaborée, avec tout un jeu sur le point de vue, sur le passage du temps, sur les retours en arrière. Quelle idée vous faites-vous du genre romanesque aujourd’hui ?

On dit depuis des années que le roman serait moribond, voire déjà cané, clamsé, kaput et enterré. Cela serait donc anachronique, voire inconscient de s’y adonner. Mais aujourd’hui, c’est vraiment à travers cette forme classique que je m’exprime. Je suis passé de livres formels et conceptuels à des livres très narratifs. On pourrait même dire que mon langage, désormais, c’est le récit. J’essaie de dire des choses avec des intrigues et des personnages. Pour moi, le roman, c’est le lieu du trouble, de la complexité. C’est l’antidote aux slogans, aux discours réducteurs. Je continue à croire au pouvoir des histoires. Plus que jamais, le romanesque me passionne.