Ali Cobby Eckermann, dont c’est la seule œuvre traduite en français à ce jour, a choisi le vers libre pour raconter un amour interdit dans l’Australie coloniale. Née d’une famille yankunytjatjara mais élevée par des Australiens d’origine européenne, enfant des Stolen Generations (« générations volées »), elle écrit avec délicatesse une histoire faussement simple. Dans une prose haute en couleur, à l’image du personnage principal, Melissa Lucashenko (d’origine bundjalung et européenne) signe pour sa part une fresque familiale qui cherche à dénouer les nœuds du passé. Les deux autrices mêlent anglais et mots aborigènes.

Ruby moonlight est l’histoire, dans l’Australie du XIXe siècle, d’une toute jeune femme dont le clan est décimé. Rejoignant un autre clan, elle est vite repérée comme épouse potentielle. Mais pendant son errance de rescapée, elle a découvert un homme blanc qui suscite en elle curiosité puis attirance. La tribu aborigène qui l’accueille, « le peuple Nuage des Ombres de l’Est », ne voit pas cette relation d’un bon œil : « quitte cet homme incolore ! » et les colons britanniques encore moins : « toute preuve de leur liaison est dangereuse […] / les abophiles sont méprisés dans ces contrées / la peur alimente les plus violentes haines ». L’homme qu’elle rejoint, Jack, est un Irlandais venu tenter sa chance dans une autre île, à l’autre bout du monde : initialement mineur, il se fait aussi trappeur à l’occasion pour vendre des fourrures. C’est lui qui appelle la femme « Ruby » : « ils ne connaissent pas / la langue de l’autre / ils ne parlent jamais / dans la journée / juste la nuit / quand nul ne peut entendre / il chuchote des mots tendres / ruby moonlight / elle est une gemme / brasillant dans la nuit noire ». Tout le monde autour d’eux tâche de mettre fin, par la ruse ou par la force, à cet amour né entre deux êtres isolés : elle est la dernière survivante de son clan, tandis que lui, en tant qu’Irlandais, n’est que partiellement accepté par les autres Blancs. Un personnage du récit « grimace sa haine des Micks » (terme péjoratif). Rappelons que l’Irlande a été englobée dans le Royaume-Uni en 1800 et qu’il y a eu des velléités d’autonomie jusqu’à la guerre d’indépendance des années 1920 ; pendant ce temps, l’Australie demeurait une colonie britannique.

Autre temps, autre lieu : la ville fictive de « Durrongo (« la capitale de la fraude aux allocs », comme l’avait surnommée Ken), 320 habitants. » C’est là que se déroule Celle qui parlait aux corbeaux, qui commence ainsi : « Un étranger entre à moto dans la ville, sauf que ce n’était pas un étranger, c’était Kerry. […] Kerry rétrograda en seconde au niveau de l’épicerie du coin, et repéra aussitôt les sauvagesnormauxblancs, une douzaine de prunelles bleues qui bondirent carrément de leurs tronches de débiles en la voyant passer. Une fille noire, maigre comme pas possible, sur une Harley Softail flambant neuve, panique en ville, parole. Alors ouais les gars, faut pas se gêner. Matons comme il faut la blackfella du jour. Kerry résista à l’envie de dresser ses deux majeurs en passant devant les autochtones abasourdis, devant le marchand de fruits et légumes. » Clairement l’histoire d’une femme qui ne s’en laisse pas conter. Elle cherche à préserver une terre familiale visée par un projet de construction de prison. Les tensions entre « whitefellas » (les Blancs) et « blackfellas » (les Noirs) restent vives, marquées par des souvenirs de violences. Les Salter, la famille de Kerry, ont accumulé les griefs contre une famille blanche en particulier, les Nunne. À titre personnel, l’héroïne a de cuisants souvenirs d’injustice dans son enfance, marquée par la pauvreté et la faim. Le retour dans la famille, la question de la propriété et le spectre d’une sœur disparue, font penser à un autre roman australien : La récolte, de Tara June Winch. Les membres de la famille de Kerry, sans être irréprochables, unissent leurs forces pour préserver leurs traditions et leur héritage. Au terme d’un roman qui suit plusieurs pistes, il y a des revirements et des révélations jusqu’à la dernière page.

Malgré leurs styles d’écriture diamétralement opposés et des héroïnes différentes, l’une parlant très peu et l’autre trop (le titre d’origine est Too Much Lip), ces deux autrices évoquent des repères communs. Avant tout les traditions aborigènes, rituels d’initiation ou de deuil, mais surtout un lien avec la nature maintenu au fil des siècles. Même dans l’Australie urbanisée du roman de Melissa Lucashenko, les animaux liés aux clans ou aux individus sont présents d’une façon ou d’une autre (sous forme de tatouage, par exemple) et les rivières et végétaux eux-mêmes semblent avoir un rôle à jouer. (La langue bundjalung, incidemment, inclut quatre genres, masculin, féminin, neutre et arboré.) Dans Ruby moonlight, l’héroïne suit les oiseaux, trouve du miel, chasse le varan. Jack a un cheval, il fume la pipe, ce qui l’intrigue beaucoup. Entre amusement et curiosité, elle s’interroge : est-il même humain ? « ça marche / comme cassican / ça gratte sa poitrine / comme kangourou / main sur la bouche / elle étouffe un gloussement / derrière les arbres elle observe / l’homme-mystère ou le monstre ». Ils s’apprivoisent. Ruby, qui a rasé ses cheveux en signe de deuil, découvre que certains hommes se rasent les poils du visage presque tous les jours. Il est amoureux mais craint de demeurer un étranger alors qu’elle est pleinement intégrée à son environnement : « Ruby sera toujours une gemme / il sera toujours un mineur ! »

L’histoire d’amour entre une femme aborigène et un homme blanc est un autre point commun, et ce n’est pas une simple variation sur le thème des amants maudits façon Roméo et Juliette. Officiellement, à l’époque coloniale, « il est interdit aux Européens / de forniquer avec les Noirs », mais, dans les faits, il est des hommes sans scrupules, « aisément recrutés par l’appât de tuer du noir / ils ferraillent pour leurs droits sur la gin ». Ce terme péjoratif de « gin » se retrouve dans Celle qui parlait aux corbeaux : « Elle n’était, selon lui, qu’une gin, une traînée aborigène, et il avait le droit d’en faire ce qu’il voulait. » Cet extrait d’une audience criminelle de 1908, épigraphe du roman de Lucashenko, fait référence à son arrière-grand-mère, « arrêtée pour avoir tiré sur l’homme – Aborigène lui aussi – qui tentait de la violer ». Le récit d’Eckermann suggère non seulement, on l’a vu, qu’un groupe tel que « les Européens » est dans le contexte australien assez mal défini, mais également que proscrire des relations sexuelles entre tel et tel type d’homme et de femme n’empêche ni les amours clandestines, ni les viols. Le récit de Lucashenko, avec ses multiples personnages de différentes générations, élargit encore les perspectives : l’amour existe aussi entre personnes du même sexe. Quant aux agressions sexuelles, elles ne concernent pas uniquement les femmes et arrivent parfois dans les familles. Kerry, qui ne cache pas son homosexualité, se surprend elle-même quand elle s’éprend de Steve, un homme blanc. (Il ne fait pas partie de la famille ennemie, ouf.) Sans tout dévoiler, on peut dire que le livre reflète la complexité des relations humaines et invite à la prudence sur la revendication d’une identité.

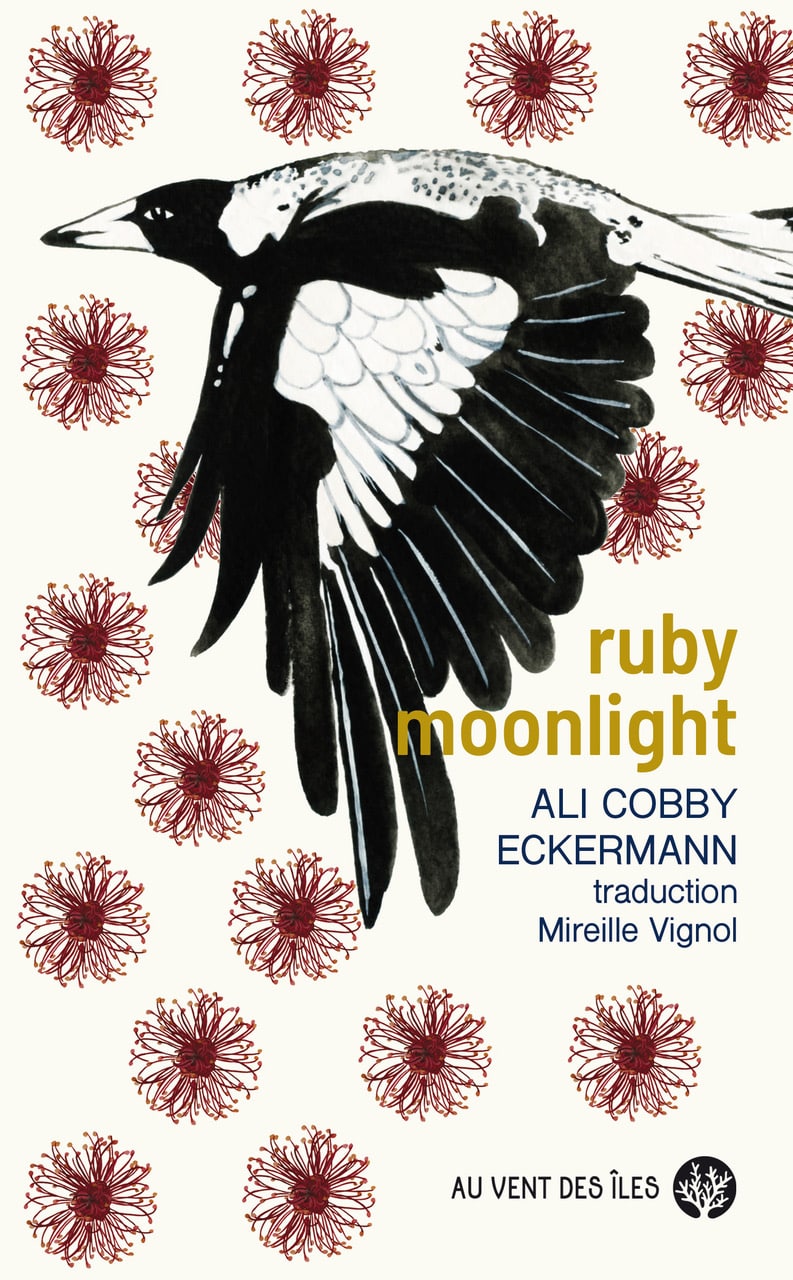

Le livre d’Ali Cobby Eckermann dit beaucoup en peu de mots, la forme poétique aidant ; celui de Melissa Lucashenko est très riche dans un style foisonnant. Les couvertures donnent à elles seules une idée de cette différence : une foule d’animaux et de plantes sur fond rouge, une palette qui rappelle le drapeau aborigène pour Celle qui parlait aux corbeaux, un seul oiseau noir et blanc (un cassican) sur fond crème piqueté de fleurs rouges et jaunes, dans un style graphique dépouillé, pour Ruby moonlight. Alors, à pied, à cheval, à moto, à vol d’oiseau peut-être, laissez-vous transporter.