L’histoire des écrits exposés qu’a initiée l’épigraphiste italien Armando Petrucci fait l’objet de nombreux travaux depuis une vingtaine d’années, au croisement des histoires de l’écriture, de la publicité et du politique. Frédéric Graber, dans ce maitre livre richement illustré, en analysant la naissance de l’affichage administratif au XIXe siècle sous l’angle de la question du consentement public, propose une histoire de l’affiche inédite et passionnante, fondée sur le dépouillement de nombreuses archives, et notamment sur les minutiers d’un imprimeur du Mans pendant quarante années.

Il y a en sciences humaines des livres qui vous stimulent par les questions qu’ils ouvrent ; d’autres, parfois les mêmes, qui vous instruisent par leur érudition dans un domaine ; d’autres encore, plus rares, dont vous mesurez combien ils constituent un apport majeur au savoir global. L’affichage administratif au XIXe siècle. Former le consentement, que publient avec élégance les éditions de la Sorbonne, est de cette dernière catégorie. Disons-le d’emblée, il en impose.

L’ouvrage est digne d’admiration, d’abord pour la force de sa thèse : l’affiche administrative en France après la Révolution et tout au long du XIXe siècle n’est pas un simple moyen de communication entre l’administration et les populations, elle « apparaît en fait comme le vecteur d’une communication très particulière, qui appelle les citoyens à répondre à une sollicitation, pour déclarer ensuite les avoir tous entendus ». Elle a une fonction politique majeure, « l’équité », dont les enquêtes publiques sont l’objet le plus élaboré avec « la fabrique du consentement ». Il s’agit donc, selon la formule de l’auteur, « d’étudier ce que font concrètement les affiches aux citoyens, non pas seulement dans l’ordre de leur réception […] mais aussi de manière plus formelle, en délimitant des champs d’action, de participation ou de recours légitimes, afin de mieux imposer des obligations administratives », autrement dit, il s’agit de s’intéresser à l’action des affiches.

C’est cette perspective que Frédéric Graber tient de bout en bout des presque 400 pages de ce volume grand format – format qui a l’avantage de rendre les textes originaux lisibles et d’éviter les transcriptions. Il s’agit donc de reprendre toute l’histoire de l’affiche au XIXe siècle avec cette question politique des rapports de pouvoir dont sont de plus en plus chargées les affiches administratives, et d’interroger l’acte de « rendre public ». Cela suppose de déconstruire la définition en histoire ou en histoire de l’art de l’affiche par le format. L’historien lui préfère celle de l’affiche comme pratique, de là l’intérêt d’élargir le périmètre d’enquête et d’inclure parfois la signalétique. « Il semble donc moins important de s’assurer que tout le monde lise effectivement l’intégralité de l’acte, que de pouvoir affirmer que l’administration a effectivement appelé tout le monde à en prendre connaissance, les administrés étant libres de le lire ou de l’ignorer. […] c’est l’universalité de l’appel qui permet ensuite de conclure que tout le monde a lu l’acte et consenti à la mesure ».

Mais l’historien montre bien que le développement de l’affiche administrative doit être pensé distinctement de celui de l’affichage des lois, qui ne relève pas de la même logique. Ce dernier est un acte auxiliaire de la publication (par le Journal officiel, et les différents Moniteurs) « qui devient une formalité obligatoire » (et par conséquent l’objet d’une surveillance policière) sauf en cas de crise ou de situation d’urgence. L’affichage des lois peut faire l’objet d’une sacralisation ; ainsi pendant la Révolution, alors qu’il y a deux ou trois affichages par jour, Armand Guy Kersaint, administrateur du département de Paris, imagine de véritables petits monuments, des « Prytanées » (de trois tailles) destinés à recevoir les affiches des cinq pouvoirs constitutionnels (législatif, exécutif, judiciaire, municipal et départemental). Mais peu pratiques et couteux, ils ne verront jamais le jour.

L’affiche administrative agit autrement et, si le public est dans les deux cas « une totalité abstraite », l’administratif est cantonné dans quelques lieux : à Paris, 85 jusqu’en 1882 où leur nombre augmente significativement pour atteindre 221, puis 331 en 1883 ; en province, les situations sont plus contrastées. Surtout, se pose le choix de ces lieux, qui sont toujours des bâtiments publics – le cas des édifices religieux ouvrant un vaste débat que Graber analyse avec l’adoption de la loi du 29 juillet 1881. Avec cette loi, la concurrence est rude pour les autres affichages, dont les publicités commerciales. Certaines mairies cèdent et louent paradoxalement les murs communaux comme concessions à des publicistes. Beaucoup d’affiches, notamment réglementaires, passent aussi de l’extérieur à l’intérieur : dans les écoles, les hôpitaux, puis dans des lieux privés, des commerces, tels les débits de boissons et même dans les maisons de tolérance. Après avoir cartographié, l’historien compte le nombre d’affiches exposées dans l’espace public, l’évolution de ce paysage graphique. Il s’arrête sur les différentes fiscalités dont certaines affiches font l’objet (annonce d’une vente, par exemple), il analyse aussi la diffusion des affiches en examinant les variations selon les distances. C’est l’occasion de développements lumineux sur les dépêches télégraphiques.

L’admiration pour cet ouvrage vient aussi de la pluralité des sources consultées pour nourrir le projet de l’historien. Le point d’entrée dans cet immense massif d’imprimés est constitué par les archives d’une entreprise, l’imprimerie Monnoyer dont Graber dépouille les minutiers de commande de 1847 à 1880, en détail, reliant quelques mots sur un registre à une affiche ; ensuite, à partir de chaque affiche imprimée (lois, arrêtés, règlements, annonces de vente, d’adjudication, dépêches télégraphiques, tarifs, liste de noms…), le chercheur reconstitue des corpus qui couvrent pour certains tout le siècle, sans jamais exclure les cas particuliers – car chaque affiche reproduite pleine page et souvent en couleur fait l’objet d’un commentaire parfois très développé, micro-histoire de l’écrit exposé, donnant au livre aussi la forme d’une exposition.

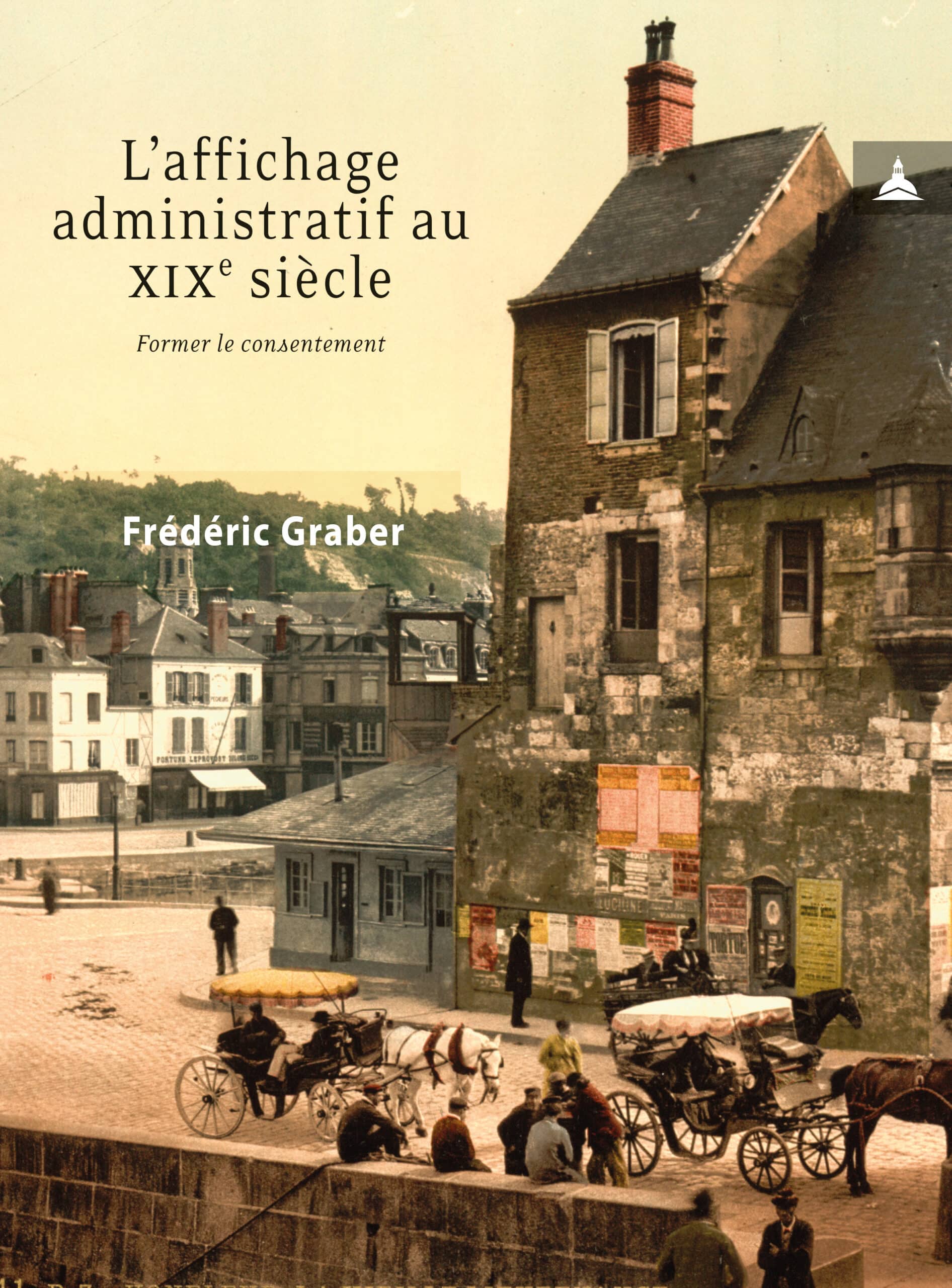

Ces corpus sont ensuite confrontés à d’autres, conservés dans les fonds d’une quinzaine d’archives départementales, en plus de celles de la Sarthe qu’il a labourées. Dans ces collections couvrant territoires ruraux (où l’affiche administrative a une fonction plus importante) et urbains (dont les Archives de la préfecture de police de Paris, et aussi dans les archives municipales du Mans, d’Annecy, Blois, Chartres, Nancy, Orléans et de la ville portuaire de La Rochelle), l’historien tisse des liens, met en évidence des contradictions. Sont aussi mobilisées d’autres sources : des archives législatives (débats compris), administratives et réglementaires qui régissent les pratiques d’affichage, en comparant celles-ci à des archives d’acteurs de terrain telles que le livre de compte de la femme Baugy, afficheuse à Bourges. Il convoque également de nombreuses images : des photographies comme l’extraordinaire photochrome de « la vieille Lieutenance » à Honfleur, reproduit en couverture, des cartes postales fin de siècle, des images du grand photographe de Paris Marville, ou encore les propres clichés de l’historien d’inscriptions comme celles figurant sur l’église de Saint-Louis-en l’Île (« Loix et actes de l’autorité publique »).

Impressionne surtout, on l’a dit, l’inventivité des analyses que Graber fait de cet énorme matériau. Dès le début de son enquête, il se propose, par exemple, d’étudier l’opération de décrochage, montrant combien elle informe sur la nécessité de conserver la trace de l’affichage (ce qui n’est pas le cas des lois). En documentant la manière dont les fonctionnaires ou élus procèdent, il peut lire en creux l’importance de tel ou tel type d’affichage, en fonction de la technique utilisée.

Si le livre de Frédéric Graber est du beau travail, c’est aussi parce qu’il est formidablement généreux (beaucoup de documents sont reproduits et commentés et donc forment un recueil que l’on peut utiliser pour d’autres recherches) ; il ne craint pas non plus, dès son premier chapitre sur la forme des affiches, de réaliser une élévation figurant un homme du XIXe siècle (de 1,65 m en moyenne) devant un mur d’affiches de différents formats. En outre, l’auteur use d’un style clair et précis, ne néglige jamais de donner une définition ou une précision ; bref, il rend le lecteur intelligent, et on ne peut que louer cette attention, tant parfois érudition rime avec exclusion. Jamais il ne nous laisse en chemin, n’hésitant pas pour rendre sa démonstration plus limpide, s’agissant par exemple des « dépêches télégraphiques » déjà évoquées, à nous livrer une petite histoire du télégraphe. La capacité de l’auteur à varier les points de vue sur cet objet a priori peu attractif – du zoom sur la typographie au plan panoramique d’une rue – enrichit mille histoires parallèles : avec l’apparition des affiches de listes de noms, Graber montre l’évolution relative au tirage au sort (de la conscription, liste définitive des individus retenus, au recrutement qui indique ceux qui sont susceptibles de partir) ; on passe des vétérinaires autorisés à exercer à l’histoire des bans de mariage. Évitant l’énumération ou le flou, le regard de l’historien est ainsi en mouvement, s’appuyant pour cela sur sur une attention forte à la matérialité des documents qu’il analyse, dynamisant chaque détail, nous offrant, l’air de rien, une belle leçon méthodologique.

Frédéric Graber fait ainsi de cet objet « invisible », « infra-ordinaire », un très riche objet d’histoire et permet en outre de repenser toute l’histoire de l’affiche au cours de la période contemporaine – depuis les travaux d’Anne-Marie Christin, précurseurs dans le domaine, auxquels l’auteur rend un bel hommage, jusqu’à ceux de l’exposition et de l’ouvrage collectif Affiche-Action. Quand la politique s’écrit dans la rue (Gallimard/BDIC, 2012) qui s’inscrivait dans une approche pragmatique et aux très récentes publications en études visuelles sur les cultures publicitaires, en particulier d’Anne-Sophie Aguilar et Éléonore Challine. Ce travail est d’autant plus intéressant qu’il ouvre sur la question très contemporaine, qui anime à nouveau nos démocraties socio-libérales, des enquêtes publiques et de la fabrique du consensus dans un monde où les nouveaux vecteurs sont les écrans informatiques.