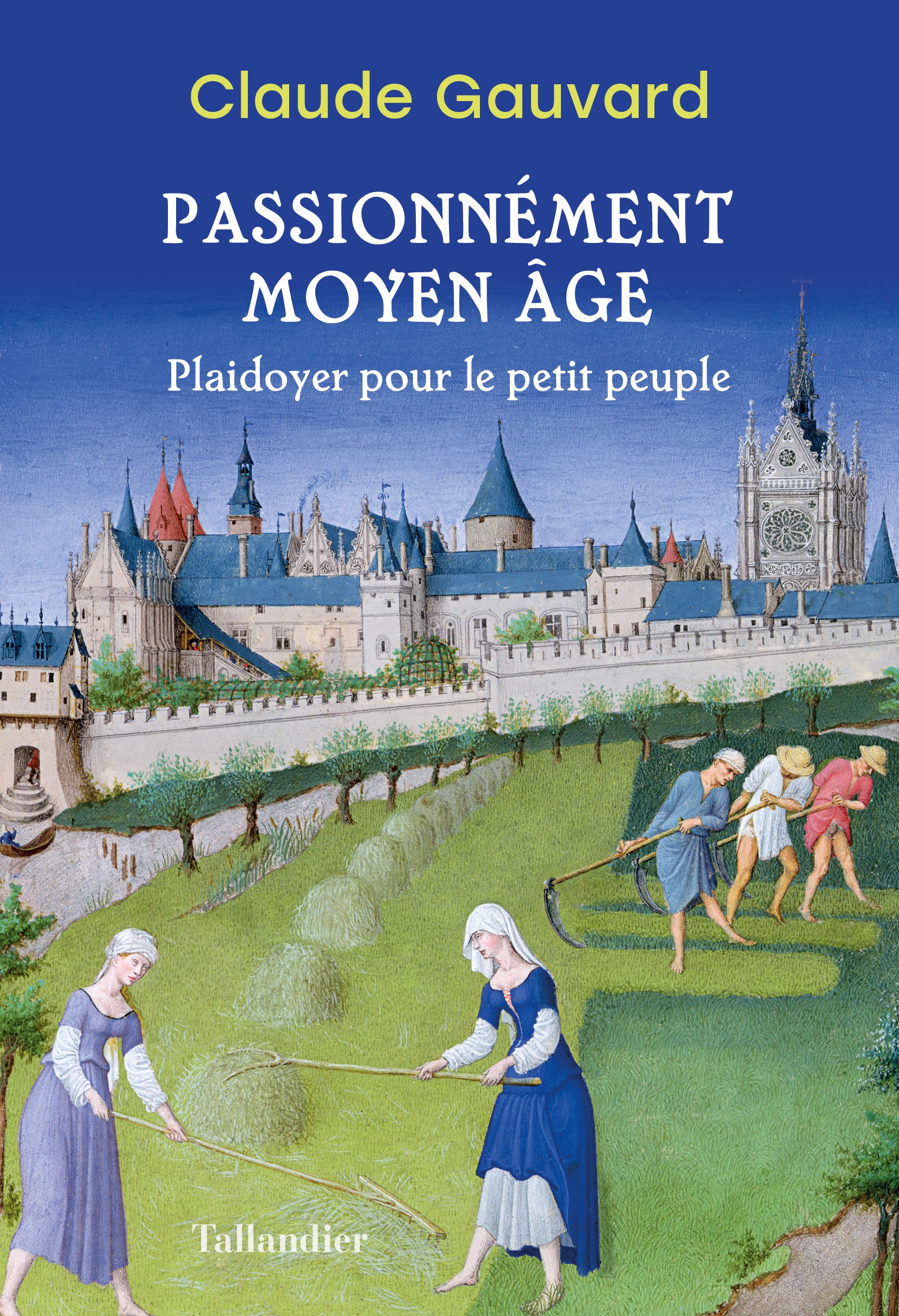

L’historienne Claude Gauvard republie dans Passionnément Moyen Âge une collection d’articles des années 1980 destinés à la revue L’Histoire et aux Rendez-vous de Blois. Ils visaient à balayer les généralisations hâtives qui glorifiaient ou dénigraient le Moyen Âge, tels les stéréotypes sur « la violence viscérale des non-nobles », dont les historiens contemporains restent imprégnés : « ils attribuent volontiers aux temps médiévaux une grossièreté que la civilisation moderne a lentement transformée ».

Quarante ans après, les préjugés ont peu évolué, ce Plaidoyer pour le petit peuple conserve une grande part de sa pertinence. Passionné, passionnant, sans être toujours exempt lui-même de préjugés et d’inexactitudes. L’historienne insiste sur le rôle de l’opinion publique, enjeu que le pouvoir s’emploie à conquérir, dont nombre de ses collègues continuent à situer l’émergence au XVIIIe siècle. Sa volonté de casser les images traditionnelles, de changer l’angle de vue, entraîne quelques injonctions et raccourcis, ainsi à propos des gisants de Saint-Denis : « Ne nous y trompons pas : cette image idéale ne sert qu’à magnifier la royauté. » Sur la présence de l’homosexualité dans des textes du XIIIe siècle, la frontière floue entre l’amitié et l’amour, elle met en garde : « Le débat reste ouvert, mais dans des termes souvent mal posés, parce qu’anachroniques. » Prudence qu’elle ne pratique pas toujours dans ses propres opinions : si Christine de Pizan a choisi d’épouser un gentilhomme dont « les vertus dépassaient les richesses », ce choix « confirme la volonté de faire partie de l’intelligentsia du moment ». Un excellent article sur l’esclavage dans l’Europe médiévale évoque des razzias vers l’Est, « dont on ramène des païens, baptisés pour se donner bonne conscience ». C’est oublier comme était forte, chez les bons chrétiens, la conviction que le baptême protégerait ces païens de l’enfer, et qu’ils avaient une âme. Trois siècles plus tard, la controverse de Valladolid doute encore que les « esclaves naturels » en aient une.

Oui, l’amour, l’amitié, les beaux sentiments existaient ailleurs que dans les romans courtois. Oui, les paysans aussi défendaient leur honneur, la démonstration fondée sur des archives historiques est convaincante. Ce qui l’est moins, ce sont les sources littéraires invoquées pour établir qu’ils étaient victimes d’un mépris général. Au mot « vilain », à l’origine villanus, habitant d’un village, on assigne bientôt le sens de « vil », et les images qui vont avec. Ainsi, leur âme est vouée à l’enfer, « les vilains ne peuvent évidemment pas aller ailleurs ». Une seule œuvre vient confirmer cette évidence, Le Dit du pet au vilain, où, selon Rutebeuf, un conseil de diables réunis le lendemain du pet leur interdit à tous l’accès au Paradis. Mais est-ce une loi sans exception ? Non, Le vilain qui conquist paradis par plait parvient à convaincre Dieu de le laisser entrer. Dans Le Jeu de Robin et Marion, c’est le chevalier qui manque d’honneur, pas les paysans qu’il maltraite. Nombre de pastourelles, oiseuses, fatrasies, lais, fabliaux, nombre d’auteurs comme Jacques de Cysoing qui dénonce les misères de son temps, Adam de la Halle, Philippe de Beaumanoir, Jehan Bodel, proposent des portraits autrement nuancés de personnages modestes, renversant les rôles, mariant avec finesse grivoiserie et sentiment. Claude Gauvard ne précise pas que la Bourgeoise de Bath citée par Eileen Power est un personnage des Contes de Canterbury, ni que « les tremblants boutons de Marie », winking Mary-buds, fleurissent dans Cymbeline, postérieurs de quelques siècles à Bernard de Clairvaux. Mais, discutant de la condition féminine, elle rappelle à juste titre qu’à l’époque médiévale, « domestique » n’est pas synonyme de « servile », distinction que nous avons tendance à oublier.

Plusieurs articles ont peu à voir avec l’intention annoncée, un plaidoyer pour le petit peuple : les universités dressées contre l’hérésie au début du XIIIe siècle qui voit naître un homme nouveau, « anti-croisé, pacifiste et philosophe », perfectible, et une réalité plus complexe que le jugement du bien contre le mal ; la conspiration du silence un siècle plus tard autour de l’affaire des Templiers, l’éloquence des propagandistes, les aveux obtenus par la torture qui ont contribué à façonner l’opinion. Décrit avec talent, le rituel des sanctions laïques ou liturgiques pour un juge coupable d’avoir excédé ses prérogatives est destiné à restaurer l’honneur de la partie lésée et à rétablir la paix, façon d’insérer l’acte de juger dans le tissu social, de le faire respecter. Juger les juges, « loin de remettre en cause l’institution, l’a renforcée ». Mais peut-on vraiment parler de transfert de souveraineté (expression empruntée à Jacques Krynen) ou dire que, par son serment d’allégeance à Dieu, « le juge s’affranchit de l’exécutif » quand, selon l’adage adveniente principe, cessat magistratus, la simple présence du roi suspend la délégation de pouvoir concédée au magistrat ?

À ceux qui en douteraient, c’est confirmé, les femmes existent au Moyen Âge, ce qui nous vaut quelques portraits d’héroïnes peu connues, comme la comtesse de Buchan. On revient aux petites gens au chapitre de la violence et de l’honneur, dont les grands n’ont pas l’exclusivité, ni les Méditerranéens au sang chaud, car sur ce point l’opposition nord-sud est fallacieuse : et si, au lieu d’une explication par la géographie, les zones méditerranéennes où la culture de l’honneur reste vive « n’étaient qu’un conservatoire de ce qu’on a connu partout au Moyen Âge, y compris au nord de l’Europe ? » L’honneur des femmes est souvent l’enjeu du crime, qui exige des réparations dans le sang, où « bienveillants » et « haineux » se rangent en ordre de bataille autour de l’accusé. Cela dit, si le clan surveille de près la conduite des femmes, ce n’est pas seulement pour protéger l’honneur de leurs époux, mais parce qu’elles transmettent le nom et le patrimoine qui va avec. Source importante, les lettres de rémission permettent d’évaluer quels crimes sont jugés odieux, quels pardonnables, et quelles circonstances atténuantes ont valu à l’accusé la clémence. L’homicide par vengeance est souvent gracié, car honorable, à la différence du meurtre prémédité qui enfreint les règles de l’honneur. Les crimes de mœurs sont sévèrement punis, avec des niveaux variables d’horreur et de sanction.

Fallait-il republier ces articles ? Certains qu’on aimerait plus approfondis souffrent des limites de longueur imposées à une communication orale. D’autres ont déjà resservi en partie dans Jeanne d’Arc, héroïne diffamée et martyre. Question d’honneur, là encore, celui de la bonne Lorraine. Le but n’est pas d’offrir d’elle une nouvelle biographie, ni de prétendre établir qui elle fut réellement, mais d’extraire des archives l’opinion de ses contemporains, leurs louanges et accusations révélatrices des croyances de la société de son temps, la « vengeance sous couvert de justice » dont elle a été victime. De son ample connaissance de la période, la médiéviste retient une « Liste de lectures » réduite à douze titres, et se dispense de notes, omission rachetée par le copieux appareil bibliographique de Passionnément Moyen Âge.

C’est la découverte d’un document inédit conservé aux Archives nationales qui a conduit Claude Gauvard à remonter aux sources des jugements portés sur Jeanne. Dans ce document de 1461, un noble nivernais, Jean II des Ulmes, traitait encore la Pucelle de putain ribaude, « l’injure préférée des Anglais et des Bourguignons, qu’on voyait ainsi ressurgir, intacte, trente ans après sa mort ». Oui et non. Le premier à la calomnier, à la traiter de « femme monstrueuse », c’est le duc de Bedford, qui l’accuse de sorcellerie pour expliquer la déroute de ses soldats à Orléans, puis récidive après l’exécution de Jeanne dans une lettre adressée à toutes les chancelleries d’Europe, que les chroniqueurs bourguignons se contentent de reproduire sans commentaire. Loin d’être de fermes partisans d’Henry V, ils donnent son titre de roi à Charles VII dès la mort de son père. Sans aller jusqu’à critiquer leur duc, ils notent qu’à sa demande le Parlement a déclaré le Dauphin indigne de succéder à la couronne, « non obstant que d’icelle feust vray héritier après le trépas du roy Charles son père, selon les coutumes anciennes de ce noble royaume ». Comme Monstrelet, Wavrin est bien conscient que Philippe de Bourgogne « pour vengier la mort du bon duc Jehan son pere se consenty legierement a laliance dudit roy Henry ». De même, ils rapportent la procédure judiciaire contre Jeanne sans se prononcer sur sa mission, divine ou diabolique ? Et comme ils ne prêtent aucun crédit à ses prouesses, ils ne les imputent jamais à la sorcellerie. Ce ne sont pas eux qui ont fait circuler ces calomnies, mais un maillon manquant dans la chaîne de transmission établie par Quicherat : le chroniqueur londonien Fabyan dit avoir trouvé le récit merveilleux de ses hauts faits chez « maître Robert Gaguin », l’illustre humaniste, et les retourne en preuves qu’elle était assistée du démon. C’est chez Fabyan que le chroniqueur Hall, première source de Shakespeare, trouvera son portrait diffamatoire de l’héroïne.

L’ouvrage remonte pas à pas des étapes de la prison à l’exécution, puis à l’arrière-plan politique du procès, aux pressions et négociations préalables entre d’un côté à Paris le régent Bedford et l’Université, de l’autre l’évêque Cauchon à Rouen, où réside alors le très jeune Henry VI. Rappelons ici que Cauchon a fait un peu plus qu’épouser la cause bourguignonne : au concile de Constance, face à Jean Gerson, il avait obtenu l’acquittement de Jean sans Peur pour l’assassinat de Louis d’Orléans. Chez lui, souligne Claude Gauvard, le motif de la vengeance, celui du duc Philippe contre le dauphin, se double d’un motif personnel contre Jeanne dont les succès militaires l’ont chassé de son évêché. L’Université de Paris, fidèle soutien de la double monarchie, a fourni les deux tiers des conseillers, théologiens ou canonistes, qui défilent au tribunal : sur 131 au total, un nombre exceptionnel dans un procès d’Église, 80 sont issus de l’Université. Le procès dure cinq mois, en apparence conforme à la procédure, mais biaisé, alimenté par l’argent anglais et la volonté du régent Bedford d’obtenir une condamnation propre à entacher la réputation de Charles VII. Les juges de Rouen interrogent Jeanne avec persistance sur le Bois chenu, l’arbre aux Fées, la mandragore. « On lui reprocha donc tous les éléments de la sorcellerie la plus sommaire. Manquaient seulement les crapauds et les brouets d’araignée ! » L’inquiétude est sensible aussi sous leurs interrogations, car ils partagent les croyances populaires, et redoutent ces pouvoirs d’envoûtement qui terrifiaient les soldats anglais.

Inscrite dans une lignée de prophétesses, Jeanne « ne se contenta pas de faire des révélations : elle les concrétisa », mais, dès ses premiers échecs, la foi de ses partisans s’ébranle et son roi l’abandonne, le duc de Bourgogne la livre aux Anglais. Les interrogatoires sur ses visions et les pièges tendus par ses juges la feront condamner comme hérétique relapse. Les derniers chapitres suivent les méandres de sa renommée aux divers étages de la société. « Il faut revoir nos préjugés sur l’opinion publique en cette fin de Moyen Âge. Les gens d’en bas ne restaient pas dans l’ignorance et savaient faire preuve d’esprit critique. Ils avaient soif de nouvelles ; elles se propageaient chez eux en faisant tache d’huile. Le phénomène est flagrant lors des insurrections. »

Charles VII tentera de rétablir leur renommée à tous deux par un procès de réhabilitation sans grand éclat, estime l’autrice, car « à l’époque les historiens n’en firent guère mention ». Selon elle, Jeanne a suscité de fortes passions au sommet du pouvoir, haine, crainte et amour mêlés, mais elle était sans doute ignorée du plus grand nombre. La lettre d’un jeune marchand vénitien, Pancrazio Giustiniani (rebaptisé Giustoriani), qu’elle évoque brièvement sans en citer la fin, suggère plutôt l’inverse. Il rapporte les prophéties d’une pucelle gardeuse de moutons dont on faisait grand bruit, mais auxquelles il ne croyait guère, jusqu’à la levée du siège d’Orléans : « Il fut dit ensuite que ladite damoiselle doit accomplir deux autres grands faits et qu’ensuite elle doit mourir. » Sa lettre, partie de Bruges le 10 mai 1429, arrive à Venise le 18 juin, jour de la victoire de Patay, et Jeanne est en route pour son second exploit, le couronnement du Dauphin. De quoi alimenter en effet les croyances et le désarroi.

La situation à l’entrée en scène de Jeanne, c’était « la grant pitié du royaume de France », le cycle de la vengeance ouvert par l’assassinat de Louis d’Orléans, la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons, l’assassinat de Jean sans Peur qui jette son fils Philippe dans une alliance avec l’Angleterre contre le Dauphin. Quand la folie de Charles VI met le royaume en péril, quand la discorde fait rage, Christine de Pizan plaide pour la fin des querelles intestines, mais « les passions et les intérêts sont trop forts pour que revienne la paix civile. La place pour la via media des réformateurs se rétrécit. Lorsque les Bourguignons extrémistes s’emparent de Paris en 1418, les réformateurs sont réduits au silence ». Huit siècles plus tard, quoi de neuf ? Sans s’arrêter aux innombrables écrits français, anglais, italiens, allemands, américains, qui ont pris fait et cause pour la damoiselle au cours des générations suivantes, l’ouvrage conclut : « Il fallut attendre la fin du XIXe siècle pour que la nation s’empare de Jeanne d’Arc et croie qu’elle avait fait la France ».