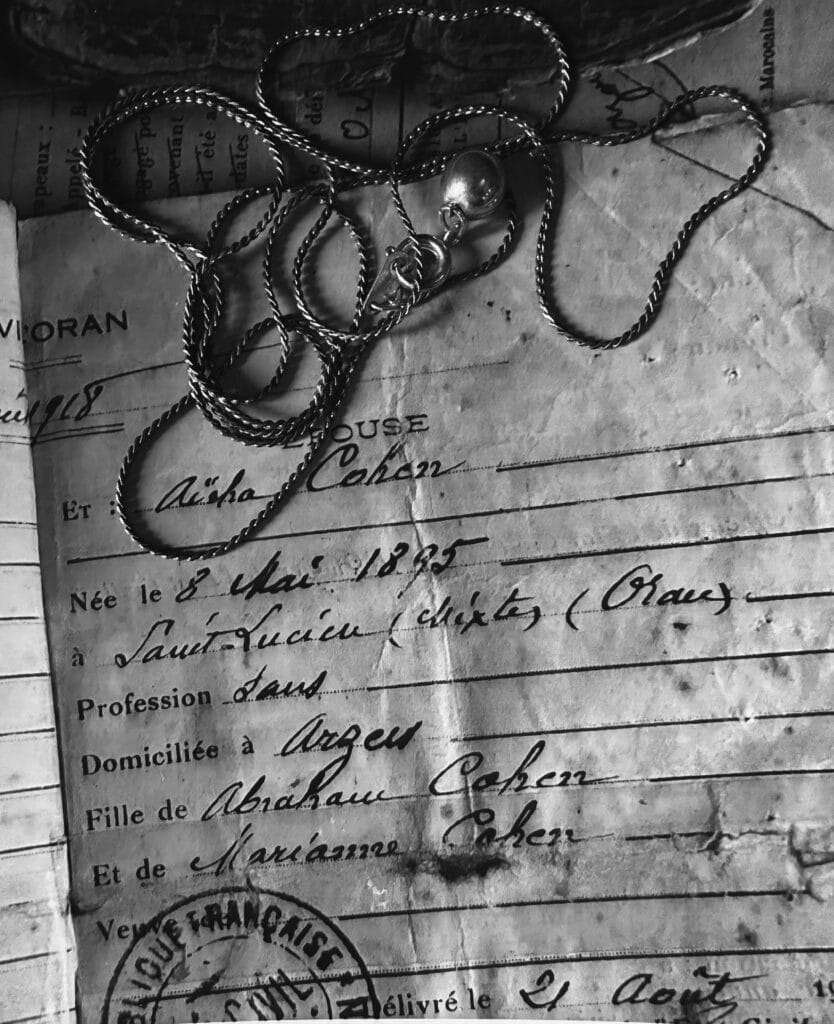

Dans une lettre ouverte parue en février 2021 dans la Boston Review, Ariella Aïsha Azoulay, s’adressant à Benjamin Stora qui venait de publier son rapport sur « la mémoire de la colonisation et la guerre d’Algérie », se disait consternée par l’absence qu’elle y constatait des crimes coloniaux, parmi lesquels la destruction des cultures juives du Maghreb. Avec le décret Crémieux et l’imposition d’une citoyenneté à l’européenne aux « israélites indigènes », les juifs avaient été séparés des Arabes, des Berbères et des musulmans «au milieu desquels ils vivaient et dont ils partageaient la langue, les cosmologies, les croyances, les traditions, les paysages, l’histoire et la mémoire ». Cette dépossession est celle qu’a subie la famille paternelle d’Ariella Azoulay, et c’est pour renouer ce qui a été défait qu’elle a décidé de prendre le prénom de sa grand-mère, Aïsha. L’écrivain kényan Ngugi Wa Thiong’o part lui aussi de son histoire : celle d’un Africain à qui a été imposé le « monoliguisme du conquérant ». Au-delà d’une analyse radicale de ce qu’il faut bien appeler l’impérialisme culturel, tous deux ouvrent des voies pour renouer avec ce précieux héritage qui est celui d’une multiplicité assumée.

Ariella Azoulay n’est pas née en Algérie mais, comme elle l’écrit, « dans la colonie sioniste de Palestine », dans une des « usines à humains de l’empire » où l’on assignait des identités nouvelles aux sujets qui y résidaient. Aux identités « israélienne » et « juive » qui fondaient un État-nation destiné à un peuple supposé homogène, s’ajoutait pour elle l’identité « mizrahi », qui distinguait le groupe infériorisé des juifs dits « orientaux » des Ashkenazes. Les ancêtres d’Ariella Aïcha Azoulay parlaient et écrivaient l’arabe et le ladino, sa mère étant originaire de Sofia, en Bulgarie. Cependant, la langue qui lui fut inculquée comme langue « maternelle » fut la version cohésive de l’hébreu fabriquée au moment où fut projetée la création de l’État d’Israël, c’est-à-dire ni l’hébreu sacral, ni une des formes par lesquelles « l’hébreu était linguistiquement entremêlé à d’autres langues ». Afin de produire cette langue, il fallut, écrit-elle, « tuer toutes les langues de nos ancêtres, pour que nos parents puissent discuter avec nous dans une langue qui leur était étrangère ».

Des silences, des bribes de souvenirs, l’accent français que conserve son père quand il parle hébreu, mais aussi la prise de conscience croissante de la situation des Palestiniens, conduisent la jeune Ariella à se distancier progressivement de l’identité qui lui fut assignée à sa naissance. Aujourd’hui commissaire d’exposition, professeur à l’université Brown, aux États-Unis, et connue pour ses travaux sur la photographie, elle tente d’effacer la blessure coloniale en reconstituant les fragments du monde qui a été celui de son père. Attentive aux images et aux objets, elle observe que la langue des ancêtres influait sur les bijoux qu’ils fabriquaient, car dans le monde juif musulman les juifs étaient joailliers.

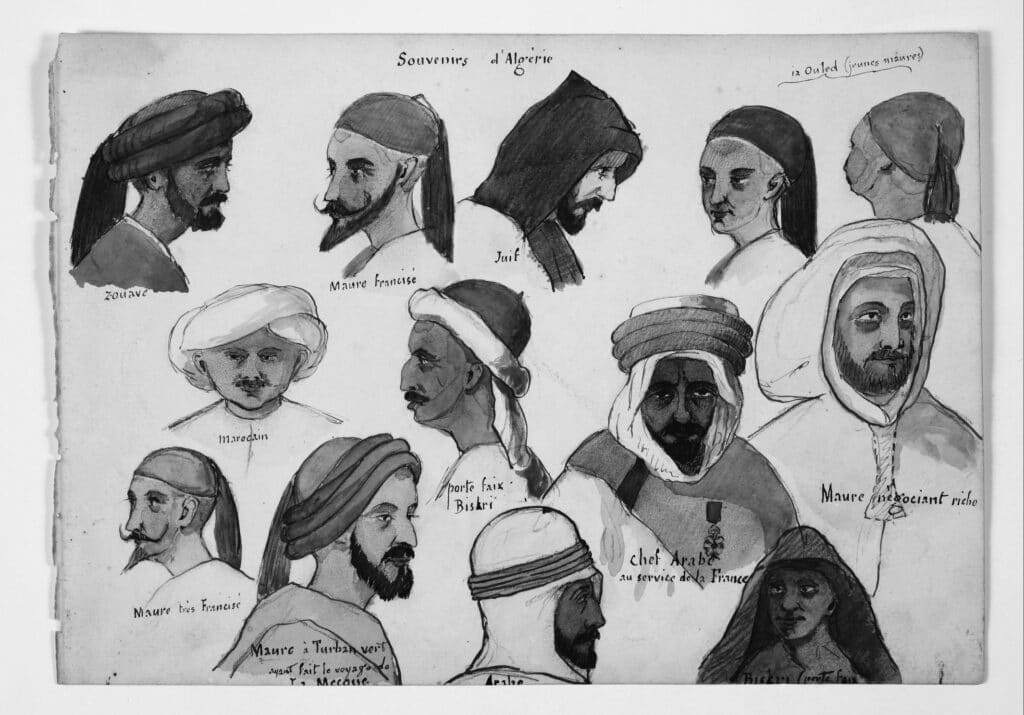

La résistance des bijoux est le produit d’une quête entreprise à la mort du père : cartes postales, articles de journaux, photos de famille, de vêtements, de bijoux, se succèdent à chaque page, accompagnés d’un commentaire qui relève tant de la poésie que de la critique. On est comme envouté par la beauté et le tragique d’un monde qui se révèle ainsi, une fois révoquées les taxonomies et les classifications coloniales. Celles des musées, par exemple, dans lesquels sont rassemblés des objets pillés et séparés entre « art islamique » et « art juif ». Il n’est pas jusqu’aux crânes qui n’aient été pillés en Algérie, parmi lesquels ce « crâne de Juif d’Algérie » déposé au musée du Quai Branly, dont le livre nous montre l’image. « Des centaines de crânes de nos ancêtres sont toujours retenus à Paris, dans les caves du musée de l’Homme », saisis sous prétexte d’art, de science. Les noms des donateurs ont été enregistrés, honorés, alors que « les noms de nos ancêtres n’ont pas été saisis avec leurs crânes ».

Un détail de La prise de la smala d’Abd el Kader, le célèbre tableau d’Horace Vernet, accroché au musée de Versailles, montre le bijoutier de l’émir, yeux hagards et nez crochu, s’enfuir, voûté sous le poids de l’or dérobé. Cette imagerie antisémite efface la double réalité historique. La défaite d’Abd-el-Kader fut aussi celle des juifs de son pays, et son bijoutier juif, chez qui il avait déposé son trésor pour le protéger des Français, réussit à le sauver et à le remettre intact aux mains de l’émir. Après avoir lu Ariella Aïsha Azoulay, on ne regardera plus ni les tableaux ni ces bijoux qu’on dit aujourd’hui berbères de la même façon. Car de la langue des ancêtres au geste ancestral qui soude, assemble et sertit, il y a continuité. Et dans les bijoux qu’Ariella Azoulay collectionne, photographie et maintenant confectionne elle aussi, ce qui résiste, c’est quelque chose de ces modes de vie et d’être au monde, qu’on a cru disparus.

Chez Ngugi Wa Thiong’o, il s’agit moins de résistance que de reconquête. En 1966, auteur déjà de deux romans rédigés en anglais et alors doctorant à l’université de Leeds où il prépare une thèse sur Joseph Conrad, il est invité en tant que représentant africain à une conférence internationale qui se tient à New York, sur le thème de « l’écrivain comme esprit indépendant ». Une des dernières tables rondes, présidée par Arthur Miller, réunit Pablo Neruda et Ignazio Silone. Le plaisir que prend Ngugi à ces échanges est subitement gâché quand il entend Silone déplorer l’absence de traductions en anglais de la littérature italienne moderne : « Et puis vous savez bien que l’Italien n’est pas comme une de ces langues bantoues dont le vocabulaire ne comporte qu’un ou deux mots ». Nugi se lève alors pour protester contre l’insulte faite à l’Afrique. Neruda l’assurera de sa solidarité.

Ce que Ngugi réalise alors et contre quoi il ne va plus cesser de se battre, c’est que les langues sont elles aussi soumises à la logique impériale. Que ce soit en Irlande, en Écosse, ou sur les continents américain, africain, asiatique, la rengaine des systèmes coloniaux est la même : « ma langue et ma culture sont supérieures à votre langue et à votre culture ». Lorsque Kateb Yacine dit de la langue française qu’elle est son butin de guerre, ou qu’un journal britannique félicite Wole Soyinka d’avoir « fait les poches » à une langue anglaise somnolente et d’avoir répandu son butin, ce que cela implique, c’est que ce trésor de la langue ne leur appartenait pas. Des bijoux empruntés fatiguent qui les porte, écrit Ngugi. Il va arborer les siens propres.

Le choix d’écrire en gikuyu, sa langue maternelle, vaudra à Ngugi la prison et l’exil. Ce ne sont pas les Anglais, qui à l’époque ont quitté le Kenya, qui s’acharneront ainsi sur lui, on ira jusqu’à kidnapper et couper un doigt à son éditeur, mais le pouvoir dictatorial qui s’est emparé du pays après leur départ et a fait des Africains des « étrangers dans leur propre pays ».

La lutte contre l’«aliénation culturelle » est un combat pour une véritable démocratie. Contre la fausse logique fondamentaliste du monolinguisme, Ngugi Wa Thiong’o propose d’instaurer un réseau de langues non hiérarchisées, chacune avec ses caractères et sa musicalité unique, mais en communication les unes avec les autres grâce à la traduction non seulement en langues européennes « dominantes » mais entre langues de tous les pays et de tous les continents. Il n’y aurait alors plus de murs entre les langues, mais seulement des passerelles.

Pour Ariella Aïsha Azoulay comme pour Ngugi Wa Thiong’o, le retour aux langues des ancêtres vaut comme réparation de ces mondes mis en pièces par la colonisation et comme restauration des univers symboliques. Les neuf parfaites, ce long poème épique qui conte le mythe fondateur du peuple Gikuyu dans lequel les femmes jouent un rôle majeur, en est la manifestation. Les langues sont semblables à des bijoux, mais aussi à des fleurs, toutes de différentes formes et de différentes couleurs, et qui toutes contribuent à la célébration de la beauté et de la reproduction de la vie.