Le livre annoncé par le titre, Je te laisse dormir, est en réalité précédé de L’hirondelle sur le radiateur. Ils concernent l’un et l’autre le mari d’Edith Bruck, Nelo Risi, qui était poète et cinéaste comme son frère, Dino Risi. Mais l’autrice italienne a écrit le premier texte après sa mort, et le second dans les derniers mois de sa vie, alors qu’il était atteint de la maladie d’Alzheimer.

Nous nous intéresserons essentiellement à L’hirondelle sur le radiateur, qui occupe les trois quarts du volume, et se trouve être, à des titres divers, le plus passionnant des deux textes. Tout d’abord parce qu’il y est autant question de l’autrice que de Nelo Risi. Non pas qu’elle cherche à lui voler la vedette et à se faire valoir. Non, c’est spontanément, avec naturel et par nécessité personnelle, qu’Edith Bruck en vient à s’inclure dans la narration autrement que comme accompagnatrice d’un malade aimé.

Le portrait qui se dégage d’elle est celui d’une femme à la vie multiple, rassemblée autour de quelques constantes : une extraordinaire tendance à la compassion et une tout aussi extraordinaire capacité à se renouveler. Issue d’une famille juive de Hongrie près de la frontière ukrainienne, elle est déportée en 1944 à Auschwitz puis transférée, avec sa sœur, dans d’autres camps libérés par les Alliés.

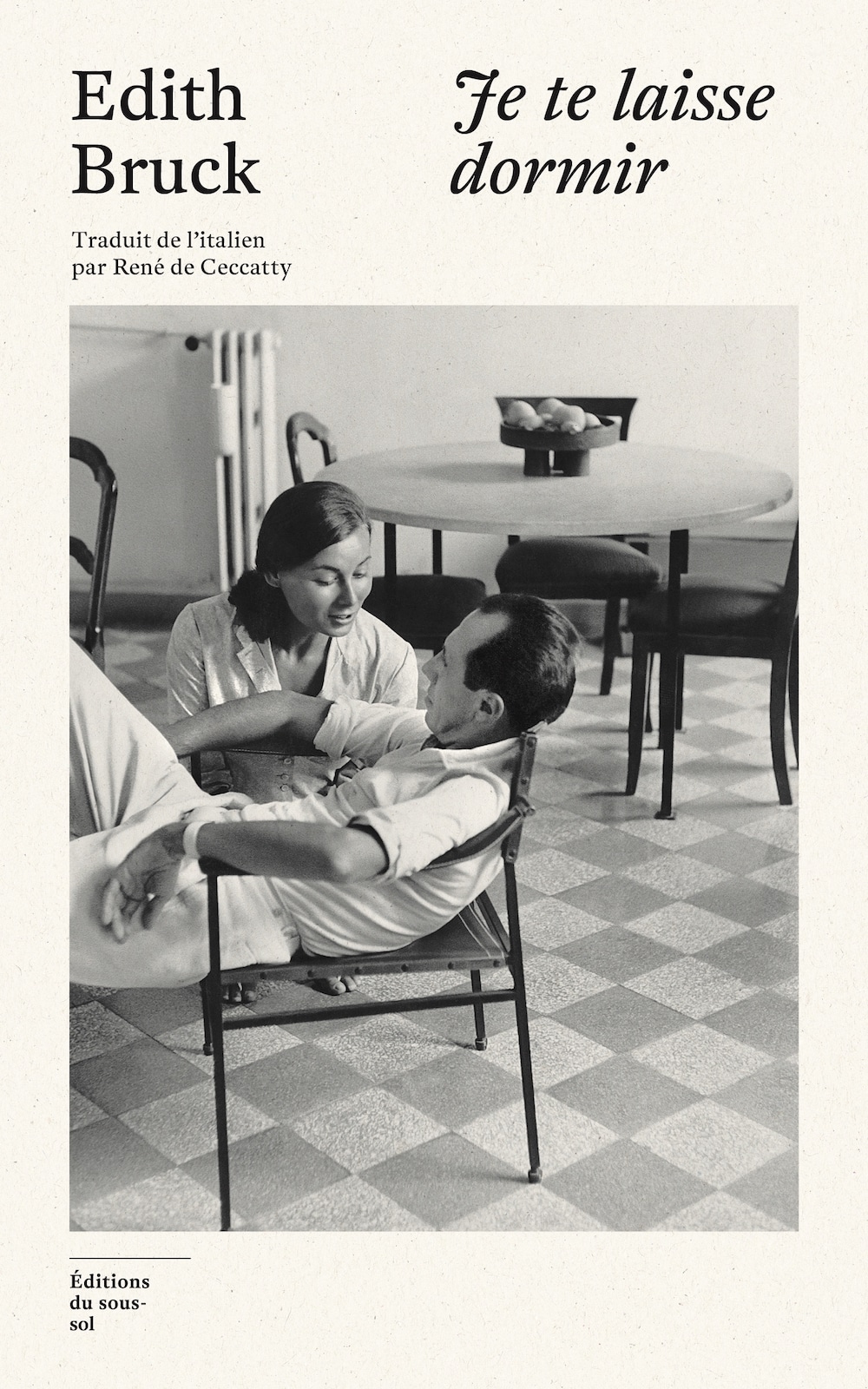

Mariée et divorcée trois fois, elle conserve le nom de son dernier mari. En 1954, elle épouse Nelo Risi, s’installe à Rome et prend la nationalité italienne. Elle traduit en italien des écrivains hongrois, publie des romans, rédige des scénarios, joue dans le film de Mario Monicelli Le pigeon, et raconte la déportation, notamment aux enfants des écoles. « Si je peux en transmettre la connaissance à un seul d’entre eux et qu’il en soit touché », expliquait-elle en bonne pédagogue à son mari Nelo qui lui demandait de se ménager quand elle rentrait épuisée d’un de ses nombreux voyages à travers le monde pour inlassablement témoigner, « je n’aurai pas perdu mon temps. »

Sa notoriété dépasse celle de Nelo, qui met un point d’honneur à préférer vivre en retrait sans chercher à gagner de l’argent. Né dans une famille bourgeoise, il fait des études de médecine mais se consacre surtout à la poésie, à la traduction et à la réalisation de documentaires. Son premier long métrage, Le dernier train, s’inspire du roman autobiographique de sa femme, dont l’expérience concentrationnaire l’a beaucoup impressionné.

Les ouvrages sur la maladie d’un proche et en particulier sur les artistes qui perdent la mémoire ne manquent pas ces derniers temps. Retenons, pour la France, le très beau livre d’Hermine Karagheuz sur son compagnon, Roger Blin, une dette d’amour reparu aux éditions Ypsilon, celui d’Antoine Mouton sur Hermine Karagheuz, HKZ, le livre du revenir chez le même éditeur. Les cinéastes également se penchent sur le sujet. Rappelons le splendide Les plus belles années d’une vie, de Claude Lelouch (plutôt que celui de Haneke, Amour), dans lequel Jean-Louis Trintignant interprète avec une bouleversante sobriété un ancien coureur automobile. Son personnage fascine parce qu’il instille un doute constant : est-il sincère ? est-il conscient ? ou se joue-t-il des bien-portants ?

La psyché complexe des malades atteints d’Alzheimer, et, par voie de conséquence, les relations parfois contradictoires, mouvementées qu’elle induit, sont au cœur du livre d’Edith Bruck, dont la grande qualité est de ne jamais céder à une sentimentalité facile, mais au contraire de conserver toujours le souci de l’exactitude jusque dans la relation des situations ou des détails les plus crus ; jusque dans le portrait pas toujours flatteur d’un homme qu’elle dit adorer.

C’est ainsi qu’on apprend, au détour d’un chapitre, qu’il la conduit un jour dîner chez sa maîtresse, alors qu’elle ignore tout de sa liaison. Pour ensuite lui reprocher de n’avoir rien compris et de l’obliger à lui révéler la vérité. Une cruauté qu’elle narre mais ne commente pas, ne semble pas juger, même si elle en souffre ; qu’elle souhaite pardonner. « Seigneur, […], fais que mon amour pur endure tout, qu’il éloigne de moi de vieux renvois de ressentiments, de trahisons. »

Charmant mais infidèle du temps de sa splendeur, Nelo demeure difficile, voire odieux, quand il est diminué :

« “Va-t’en, me hurle-t-il au visage. Tais-toi, disparais, tu es ma croix, tu es une conne !”, crie-t-il et il écarte ma main d’un geste brusque, il me regarde comme si j’étais sa tortionnaire », parce qu’elle avait voulu l’empêcher de se lever, de marcher, ce dont il était devenu physiquement incapable.

« Si je ne parviens pas à comprendre, à deviner ce qu’il voudrait dire ou si je ne vois pas ce qu’il imagine voir, les clowns sur le mur, l’hirondelle sur le radiateur, il s’en prend à moi. » De sorte que, par moments, « quand il est trop colérique et ingrat, il m’exaspère et je le jetterais par la fenêtre et moi avec ».

Mais le contraire est vrai aussi. Elle est sa « Dame éternelle », quoi qu’il arrive. Et lui son chevalier ardent :

« Tu es beaucoup, toi. Je t’aime immensément, immensément.

– Moi aussi, comme ça, et j’écarte les bras. »

Elle l’a toujours aimé, humblement, fièrement, dès la première minute. Alors que lui l’avait d’abord admise dans son petit appartement avec un peu de réticence, alarmé à l’idée de devoir renoncer à son autonomie. Par la suite, il l’admire, ne peut se passer d’elle qui accepte de jouer auprès de lui tous les rôles : mère, épouse et amante. « Donne-moi ton intelligence. Aide-moi », demande-t-il une fois malade.

Les chapitres dans lesquels elle décrit les manifestations de la maladie ne sont pas moins prenants, surtout s’agissant d’un poète raconté par une autrice elle-même poète. En outre, qui peut mieux qu’une compagne aimante noter au jour le jour les détails par lesquels ont progressé l’oubli, la perte du langage, la perte des repères dans le temps, dans l’espace, les hallucinations… ?

« “Nous on s’aime, non ?

— Oui, on ne peut pas plus.

— Vraiment ?

— C’est le maximum.

— C’est beau”, sourit-il, et il ajoute :

“— Nous sommes parents ?” »

Et de même qu’il ne sait plus qu’elle est sa femme, il parle de lui à la troisième personne.

La vie d’Edith Bruck, qui semble essentiellement tournée vers le passé, les morts de sa famille, les suppliciés de l’extermination nazie, et son mari, malade puis mort, est pourtant constamment ancrée, entée pourrait-on dire, sur les réalités présentes : « La barbarie est à nos portes : les ennemis de service sont chez eux en France, en Belgique, partout en Europe, en Orient, dans cette Afrique que tu aimais tant [écrit-elle dans Je te laisse dormir] où les terroristes islamistes sèment la mort et où le peuple se traîne sur les décombres. […] L’Italie sauve, accueille mais ne sait plus quoi faire de ces désespérés, et l’on inaugure rien de bon ni pour les pays salvateurs ni pour les rescapés. Ce sont des temps apocalyptiques, à moins que ça n’ait toujours été le cas, même quand les images n’entraient pas dans nos foyers et que, bienheureux, nous ignorions les désastres ».

Le Mal demeure. « Les morts sont vivants ? », demande le malade. « En nous, oui », répond Edith Bruck. « Nous deux on est vivants ? — Bien sûr », répond-elle encore, parce que, pour elle, la plus belle manière de dire non à la barbarie, à l’injustice, au malheur, est de vivre, en se réjouissant de chaque instant de beauté, de bonheur. La vraie Résistance consistant à ne pas déclarer forfait.