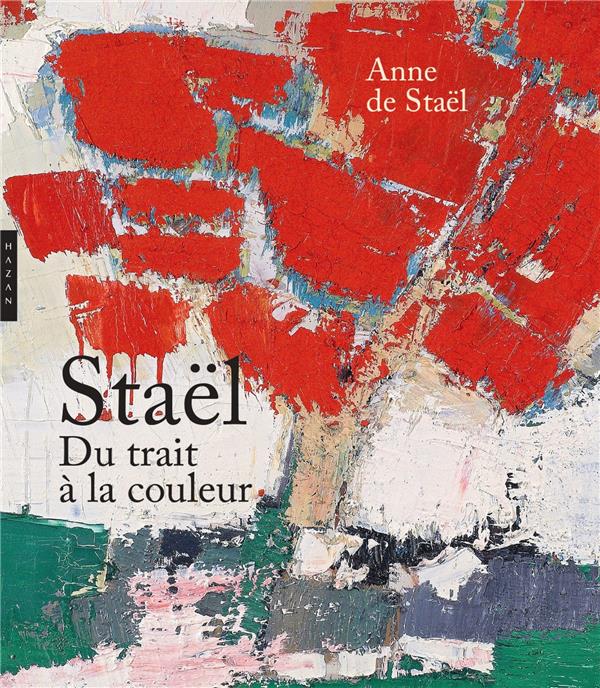

L’exposition Nicolas de Staël, qui se tient actuellement au musée d’Art moderne de Paris, a attiré dans son sillage plusieurs publications notables. Celle du catalogue qui l’accompagne, bien entendu, mais aussi un « beau livre » signé Stéphane Lambert chez Gallimard, des textes du peintre en partie inédits que publie Arléa, ainsi que la réédition par Hazan de la monographie que sa fille, Anne de Staël, lui avait consacrée en 2001.

Paradoxalement, c’est ce dernier ouvrage qui s’avère le plus singulier, parce qu’étranger à la manière dont on écrit ordinairement sur l’art en France, en particulier s’agissant de peinture. Celle-ci y est en effet réputée entretenir avec la littérature une affinité naturelle polie par la tradition séculaire des écrits sur l’art, bien que l’usage ait plutôt montré qu’il s’agissait le plus souvent d’un malentendu ; ce que le texte de Stéphane Lambert tend malheureusement à confirmer, au moins au début.

L’écrivain, qui écrit lui-même régulièrement sur les artistes, commence en effet par faire de l’histoire de l’art comme on n’en fait plus, voyant en Van Gogh et Staël « deux peintres de caractère septentrional », le second étant plus précisément de « tempérament “russe” » (ces guillemets sont-ils de prudence, Staël ayant été adopté en Belgique à huit ans après avoir fui la Russie, ou bien de circonstance, « russe » ne se disant plus aujourd’hui qu’avec réticence s’agissant d’art et de culture ?), et de l’histoire de l’art comme on n’en écrit plus non plus : « Le génie des grands artistes ne repose-t-il pas dans leur capacité d’illuminer les esprits à l’endroit où agissent les forces obscures ? »

À la théorie du milieu et à la rhétorique du génie, Lambert ajoute une pincée de déterminisme psychologique aussi peu convaincant qu’élégant. « Pour exister, la peinture de Staël en passerait donc par le sacrifice de celle qui lui avait permis d’éclore », hasarde-t-il par exemple à propos de la mort de sa première compagne, la peintre Jeannine Guillou. Et puisque après tout il n’est pas historien de l’art, mais lui aussi créateur, Lambert peut bien s’adresser directement à « Nicolas » : « Loup des steppes, tu es ; loup des steppes, tu resteras ! », assène-t-il au peintre et aux lecteurs avec lui.

Si ces derniers ne se laissent rebuter ni par l’exaltation ni par la familiarité des premières pages de La peinture comme un feu, ils trouveront dans les commentaires des œuvres de Staël quelques observations plus fines, et qui touchent presque juste, comme celle-ci : « Les couleurs parlent avant le motif, puis elles parlent dans le motif et enfin le motif parle à travers les couleurs. » « Presque juste », car les couleurs, à proprement parler, ne « parlent » pas, et c’est bien là toute la difficulté qu’il y a à écrire sur elles du point de vue de la littérature. « Parce que nous ne parlons pas peinture et que les mots n’ont pas d’équivalent. L’œil n’articule jamais ce que la bouche prononce. On change de plan en changeant de matière. » Tel est le point de départ de l’écriture d’Anne de Staël, et sa boussole.

Écriture étrange et singulière, donc, en ce qu’elle se développe comme la peinture de son père, avec la même singularité, qui est pourtant la sienne. Elle est si dépaysée qu’on la croirait par instants déplacée, si élusive qu’on en oublierait presque qu’elle est de toutes la plus précise. Ainsi, lorsqu’elle observe que, dans telle composition, les « lignes retombent en “village”, sans refermer leur forme ouverte, absorbant le dessin », elle démontre en suivant que cet événement graphique coïncide en réalité avec toute la trajectoire de Staël : « ces dessins bâtissent les tableaux, la couleur va en noyer le trait pour n’avoir qu’elle-même sur son propre fil ».

Anne de Staël « colle » à la peinture de son père ; elle ne la lâche jamais, même lorsqu’il lui faut prendre quelque distance pour en faire comprendre le sens. Plutôt perdre les mots et leur ordre, semble-t-elle dire, que celui des couleurs et des traits sur la toile. D’où la concision aussi désarmante qu’éclairante d’une phrase se détachant tout à coup de l’analyse qu’elle livre du Parc des Princes : « Durée allongée à celle du matériau qui leste le fugitif. » D’où aussi la façon qu’elle a d’évoquer son bouleversement d’enfant, elle qui perdit sa mère à quatre ans et son père lorsqu’elle en avait treize, en portant son sentiment au niveau de l’art qui unissait ses parents pour rappeler finalement en quoi est bouleversante la peinture elle-même. « Même adulte, écrit Anne de Staël, on est toujours très petit devant la peinture, parce qu’une peinture a une dimension où le céleste et le terrestre sont liés. Dans notre monde, à l’air, le ciel est au-dessus de la terre. Dans le monde d’un tableau, le ciel est dans la terre des pigments et cela fait de nous des nains. Nous sommes incapables d’un tel lien. »

Incapables aussi d’imaginer qu’un homme établisse à lui seul un tel lien. Si bien qu’il est difficile – terriblement difficile – d’admettre qu’un homme soit peintre, parce qu’à ce niveau la littérature pas plus que l’étude ne rendent le fait davantage admissible ou mieux supportable. C’est si difficile qu’on en vient à rejeter cette idée que ni la raison ni la déraison ne peuvent accueillir, et à détester le peintre, non qu’on lui reproche de ne pas parler la même langue, mais parce qu’on lui en veut de lui opposer son propre silence, car c’est le silence de son art qu’on ne lui pardonne pas. Anne de Staël est peut-être la seule, non pas à comprendre cela, mais à lui avoir pardonné (l’admiration, en l’espèce, n’a rien à voir avec le pardon), à avoir toujours pardonné à son père d’être peintre.

Plus encore que dans sa monographie, c’est dans l’entretien qu’elle a accordé aux deux commissaires de l’exposition, Charlotte Barat et Pierre Wat, qu’on devine cet état d’esprit. Elle y fait preuve d’une telle clairvoyance à cet égard que la transcription de ces échanges justifierait à elle seule l’acquisition du catalogue. Les autres contributions qui y sont réunies paraissent inégales en comparaison, ou, pour être plus exact, balancent toutes entre deux positions d’inégale importance.

Tandis que chacun tire plus ou moins discrètement Staël du côté de ses propres objets d’étude (Wat fait de lui un Wanderer droit venu du romantisme allemand ; Thomas Schlesser, un émule de Gustave Courbet ; Brigitte Léal, un disciple de Georges Braque ; Laurence Bertrand Dorléac s’intéresse à ses natures mortes…), chaque auteur en vient, à un moment donné, à se pencher sur la peinture de Staël elle-même, toutes choses égales par ailleurs, comme lorsque Wat aborde le motif des Mouettes au regard de celui du mur, et suggère que le motif même des oiseaux ouvre « le mur de l’espace pictural, à toutes profondeurs ». Dans la même veine, on ne saisit pas très bien pourquoi Philippe Lançon entame ses « Six petites variations sur Nicolas de Staël » par une attaque en règle contre la poésie « luisante, astiquée »de René Char, qui fut l’ami du peintre, à moins qu’il n’ait eu besoin d’en passer par là pour considérer ce dernier à sa juste valeur, c’est-à-dire en « Sisyphe heureux », cherchant l’équilibre, écrit Lançon, « de la seule manière possible : dans la menace perpétuelle du déséquilibre ».

Il est cependant une autre bonne raison de se procurer le volume. Y est en effet reproduit pour la première fois le Journal des années Staël de Pierre Lecuire, ce jeune normalien que le peintre recruta en 1945 comme professeur particulier de son beau-fils, le poète Antoine Tudal, et avec qui il entretint une relation amicale et épistolaire parfois complexe (la Correspondance de Staël a paru au Bruit du temps en 2014). Les entrées qui courent sur une décennie témoignent d’une initiation à la fois admirative et lucide. Celle du 24 avril 1948 comprend cette remarque : « Tout artiste est hébété devant le mystère de son propre art. » Le 27 octobre 1953, Lecuire recueille une confidence du peintre qui rend peut-être compte de l’autre versant de cette hébétude : « Il me disait récemment combien, si déplaisant et peu civil que cela soit à dire, les êtres deviennent des personnages fantomatiques pour quiconque s’occupe catégoriquement d’art. »

Or, ce sentiment d’errer parmi ses semblables et de ne s’attacher à eux que pour autant qu’ils fournissent de bonnes occasions de peindre a étreint Nicolas de Staël de façon extraordinairement précoce. Ses lettres du Maroc, où il voyagea en 1936-1937, disent l’inquiétude permanente dans laquelle il évolue déjà, détruisant méthodiquement presque tout ce qu’il peint et dessine au cours de son séjour, quitte à compromettre l’accord qui le liait à son mécène, lequel s’impatiente de n’obtenir aucun tableau en contrepartie des subsides qu’il lui envoie.

Si elle le concerne personnellement, Staël partage en réalité cette insatisfaction avec nombre de ses confères l’ayant précédé à la découverte de cet « Orient » si pittoresque qu’il est presque impossible de le rendre pictural sans le trahir, à moins de renoncer à ce que l’on a appris. Ce qu’Anne de Staël résume en un paragraphe où, examinant un dessin de cette période, elle constate que « le regard d’investigation d’un Arabe à l’angle du capuchon d’une djellaba anime la ligne perpendiculaire au tournant d’une maison et pose un point incandescent », et se demande par conséquent : « Ce regard ne trouble-t-il pas la ligne apprise, tout un savoir qui aurait pu être assis et donner un sol ? »

Au Maroc, cependant, au lieu d’envoyer ses toiles, Staël rédigea un reportage pour une revue bruxelloise qui y parut sous le titre « Les gueux de l’Atlas », mais dans une version tronquée que l’édition d’Arléa rétablit et complète. Là encore, ce texte de jeunesse, auquel son auteur tenait beaucoup, n’est pas exempt de ces prises de conscience réflexives caractéristiques des relations de l’époque. « Dans leurs moindres gestes les Berbères vibrent de vie, de vie brûlante, écrit Staël, et si le supérieur dans l’échelle du vital est bien de vivre, il n’y a plus aucun doute : c’est nous qui sommes des sauvages. »

Mais l’on perçoit déjà aussi dans ces remarques que son attention extérieure aux autres est indissociable de l’attention intérieure qu’exige de lui la peinture. Aussi le peintre comprend-il tout ce qu’il voit sous l’aspect de rapports. « Les femmes berbères sont vêtues de bleu, et ce bleu reflète l’ombre orageuse des montagnes », observe-t-il par exemple. Et l’on pressent que si Staël parvenait à rendre ce bleu-là, il atteindrait ce petit sommet qui ne peut se localiser autrement qu’en peinture, parce qu’il se situe à l’endroit où une couleur se rapporte à un être aussi bien qu’à une nuée dans l’œil et dans l’esprit de celui qui entend la rapporter. « Que devient une pomme lorsque Cézanne la peint ? demande la fille du peintre. Elle est un pan de la montagne Sainte-Victoire dans la circonférence du fruit. »