Pura Vida. Equatoria. Kampuchea. Viva. Amazonia. Taba-Taba. Fenua. En sept livres publiés depuis 2004, Patrick Deville a avancé, pierre après pierre, dans la construction de son projet « Abracadabra », faisant réapparaître du chapeau de ce qu’il nomme des « romans sans fiction » les histoires, les vies et les lieux du passé tout en les confrontant au présent du monde. Sur un principe circulaire, chaque volume raconte une étape dans un trajet autour du globe, plaçant, par la grâce du tapis volant ou de la lanterne magique, la vie de ce narrateur solitaire dans les pas de voyageurs antérieurs — plus volontiers révolutionnaires et aventuriers que pillards et conquérants. Est-ce parce que le nouvel épisode prend comme motif et comme nom samsara, la roue hindouiste et bouddhiste des vies parallèles, que le lecteur peut avoir la pénétrante impression (et l’intense plaisir) d’entrer au cœur d’un projet qui, tout en annonçant sa fin, ne fait que la rejouer et la retarder sans cesse ?

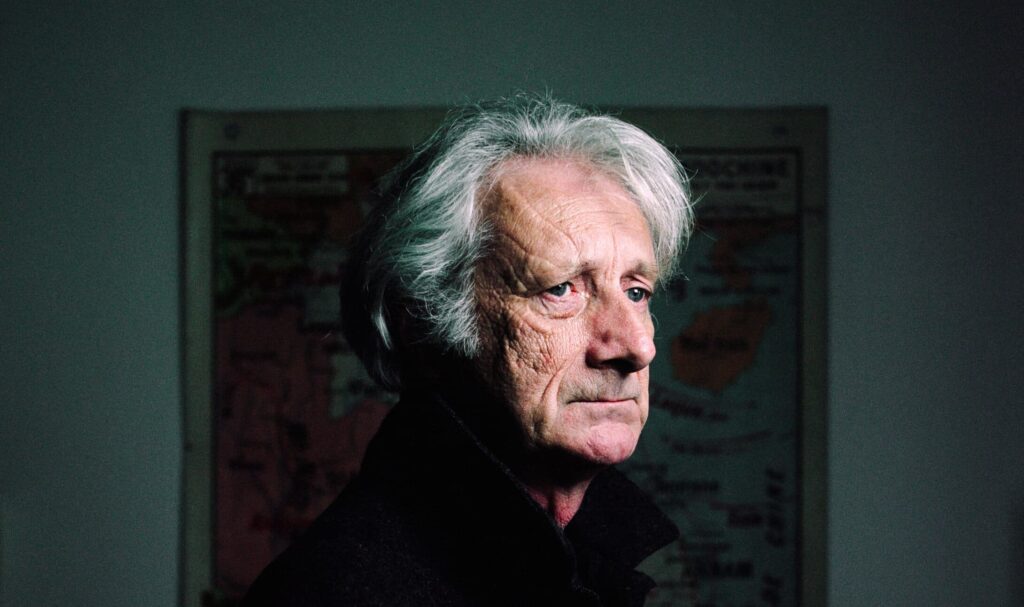

Dans les années 1980-1990, Patrick Deville était l’auteur de cinq romans initialement publiés par Jérôme Lindon aux Éditions de Minuit. Chose peu commune entre deux éditeurs, ces premiers livres, bâtis sur un tout autre principe que ceux qui suivraient, furent rassemblés par sa nouvelle maison — dans un volume fort justement intitulé Minuit, en 2017. Une fois entré dans la collection « Fiction & Cie », fondée par Denis Roche et reprise par Bernard Comment, il s’est affirmé comme l’un des auteurs les plus fermes, singuliers et convaincants parmi nos contemporains en français. Méticuleux organisateur de narrations dépourvues de fiction, chroniqueur empreint de romanesque, méditatif lancé sur les chapeaux de roue de l’Histoire, il est le bâtisseur acharné d’une œuvre se battant à la fois contre le temps et pour le temps. Comme bon nombre d’écrivains (toutes et tous ?), Deville écrit contre le temps bien sûr, qu’il faudrait empêcher de tout détruire sur son passage ; et comme les plus nostalgiques, pour un temps en particulier qu’il faudrait rappeler, celui où l’on croyait encore, en de multiples points du monde, à la possibilité de le changer.

Sa force est d’éviter d’enfermer la réflexion sur le temps dans la spéculation, mais de l’inscrire dans le mouvement, géographique mais aussi celui des événements, des circonstances, de l’histoire. Son coup de génie est de nous faire reculer — globalement, jusqu’au milieu du XIXe siècle et le début du capitalisme industriel, et par conséquent des conquêtes coloniales — tout en nous faisant avancer — du Mexique au Congo, du Cambodge au Brésil, de la Polynésie à l’Inde. Mais en avançant, le texte (et le narrateur avec lui) avance aussi vers son terme, car les voyages des mortels ont une fin. C’est dans cette progression-régression que le cycle « Abracadabra » trouve son paradoxal point d’équilibre : en reculant vers les origines de notre temps, il approche chaque fois un peu plus de sa conclusion, peut-être de son apogée — sans jamais nous dire en quoi elle pourrait bien consister.

Le travail de Patrick Deville se place donc parmi ces constructions singulières que sont les œuvres programmatiques. Leur démarche, parfois même leur composition et même leur fin, sont annoncées soit dès le départ, soit en cours de route. Elles peuvent suivre un plan pré-défini ou procéder par ajout d’éléments, formant au fur et à mesure un tout organique où chacun renvoie aux précédents. Peu importe. L’essentiel est qu’au bout d’un moment, l’horizon de la fin se dégage. Et que le lecteur le sache, ou le sente, viendra celui où la boucle — celle de l’auteur, celle de l’équateur aussi — sera bouclée.

De tels cycles littéraires créent un double sentiment d’attente, de suspense. À la question de la mise en série (quelle est la suite de l’épisode ?), s’ajoute une autre, plus inquiète : le dernier sera-t-il vraiment le dernier ? le narrateur arrivera-t-il au bout de l’histoire, c’est-à-dire de son voyage ? Celle-là est plus particulière à ces narrations qui, tout en annonçant leur fin, ne peuvent jamais tout à fait s’arrêter. Peut-être justement (et on le comprend) parce qu’elles naissent d’une inquiétude devant le fait de finir, c’est-à-dire de tout arrêter. Alors, tout en mimant la fin, tout en annonçant qu’elles ne dureront pas, elles se placent sous le signe du recommencement et de la poursuite. Elles entretiennent certes avec le temps, comme avec l’action, un rapport fondé plus sur la stagnation que sur la progression, sur la répétition que sur l’événement ; mais dans le même temps, elles modifient sans cesse leur trajectoire en cours de route. Elles prennent parfois des virages (par exemple quand, dans Taba-Taba, Patrick Deville revient soudain, entre Amazonia et Fenua, à son pays d’origine, la France), mais elles s’équilibrent par un jeu subtil, en donnant l’impression, par le retour de motifs ou d’un phrasé, d’une grande stabilité, là où tout n’est que mouvement.

Dans la littérature française contemporaine, on peut citer comme autres exemples de ce genre Antoine Volodine et ses hétéronymes post-exotiques, dont on sait que les récits s’arrêteront au bout du quarante-neuvième livre (ou dernière marche) avant le Bardo, le royaume des morts. L’année dernière a vu, si notre compte est bon, la quarante-sixième marche franchie ; et le dernier texte signé Antoine Volodine vient d’être annoncé pour janvier 2024. Il y a aussi Pascal Quignard, qui en cette rentrée a publié le douzième tome de Dernier royaume, série qui fonctionne comme si chaque élément avançait vers sa fin — dont Marie Étienne a remarqué, ici même, qu’on ne savait pas vraiment où elle se trouvait. Il ne s’agit pas seulement, comme chez Patrick Modiano par exemple, de rattacher un livre à un autre en faisant revenir des personnages, des lieux ou des motifs. Annoncer (ou jouer) la fin met l’écriture aux prises avec l’idée même de finir. Mais programmer les différentes étapes qui en séparent, le mettre en scène, c’est aussi promettre à l’écriture de tout recommencer chaque fois autrement : tout en annonçant sa fin, une œuvre pareille s’applique à la reporter à plus tard. Car si on connaît les écrivains qui n’écrivent pas, un écrivain qui n’écrit plus pourrait être aussi désœuvré qu’un voyageur bloqué à quai.

C’est peut-être ce qui fait de ce Samsara un livre profondément touchant autant que troublant. On y suit de nouveau le narrateur devillien, cet amateur d’hôtels où il peut fumer, mais aussi rêver et converser, trimballant à travers le monde une cargaison de livres correspondant au pays qu’il visite et rencontrant ses auteurs contemporains, livres et auteurs qu’il lit ou relit d’ailleurs le plus souvent sur place. Cette fois, il est parti reconstituer la vie méconnue de Pandurang Khankhoje et la mettre en parallèle de celle, plus célèbre et contemporaine à dix-sept ans près, de Gandhi. D’un côté, un combattant révolutionnaire de l’indépendance aux multiples identités, cosmopolite et exilé, initiateur de l’accord entre Allemands et Hindous pendant la Première guerre mondiale, communiste et botaniste. De l’autre, la figure de l’Inde indépendante, mondialisée et iconique, de la frugalité, de la tempérance et de la non-violence.

Mais la roue de Samsara ne tourne pas seulement autour de cet axe. Tout au long de son récit en Inde, Patrick Deville fait référence à un précédent voyage personnel en direction du même cap, fait quarante ans auparavant, mais raté celui-là, puisque lamentablement achevé en pleine mer d’Arabie. Ce deuxième retour dans le temps donne au livre une autre temporalité, plus intime, qui poursuit un voyage qui n’avait pas été mené à son terme. Un autre voyage dans le temps a lieu : celui que Deville effectue, de plus en plus régulièrement de livre en livre, vers son enfance, vers le monde du lazaret de Midin, près de Saint-Nazaire, et vers le moment de l’ouverture au monde par l’intermédiaire de la lecture des récits de voyage — soit le chemin de l’extérieur, par l’intérieur. Contrairement à d’autres épisodes où on le sentait assez proche du pays visité (ou exploré) de par une fréquentation répétée et ancienne (notamment en Amérique centrale dans Pura Vida et Viva, celle du Sud dans Amazonia), ou de par le partage d’une histoire commune produite par la colonisation (en Afrique centrale dans Equatoria, en Polynésie dans Fenua), Samsara montre un narrateur plus égaré, en quelque sorte plus dépaysé. Tout au long du récit, ce pays titanesque lui échappe. Il se perd dans son histoire, la diversité de ses paysages, de ses langues et de ses coutumes.

D’où vient donc le sentiment que le narrateur devillien — lui qui semble pouvoir se faire une vie plus ou moins n’importe où, du moment qu’il peut lire au calme et trouver des cigarettes — se sent encore moins à sa place en Inde ? Serait-ce du fait de ce voyage manqué autrefois ? Au-delà des passages obligés du voyage en Inde (le sentiment de la foule, les complexités de l’histoire politique et des langues, l’effervescence des couleurs et des sensations), ne serait-ce pas qu’en poursuivant un voyage inaccompli, il se situe précisément à l’endroit de son écriture, dans le mouvement, la progression, l’avancée ? Au prétexte du récit des vies parallèles de Pandurang Khankhoje et de Gandhi, c’est aussi le temps d’une vie, ses épisodes à travers le monde, qui s’écrit dans l’histoire. Patrick Deville a l’élégance d’écrire une autobiographie qui ne parle pas de soi. En avançant, son grand livre en plusieurs livres ne s’arrête plus. En étant racontée, la vie continue.