C’est en Roumanie que fut publiée la toute première étude au monde consacrée à la correspondance de Marcel Proust, en 1938. Son auteur, Mihail Sebastian (1907-1945), né Iosif Hechter, un des grands écrivains roumains du XXe siècle, est surtout connu en France pour son journal (traduit par Alain Paruit, Stock, 1998). Elle paraît pour la première fois en français, alors que le corpus connu de lettres écrites par Proust a considérablement augmenté depuis.

Écrit entre 1934 et 1944, le journal de Mihail Sebastian révéla le caractère antisémite de deux personnalités intellectuelles roumaines avec lesquelles Sebastian était très lié, Emil Cioran et Mircea Eliade, qui tous deux ont soutenu la sinistre Légion de l’Archange Michel (plus connue sous le nom de Garde de fer), organisation fasciste qui a porté au pouvoir le dictateur Ion Antonescu en 1940 et fomenté le pogrom de Bucarest l’année suivante. Mihail Sebastian, mort en 1945 renversé par un camion alors qu’il se rendait à l’université de Bucarest pour donner un cours de littérature sur Balzac, avait clairement exprimé qu’il ne voulait pas que ce document fût publié.

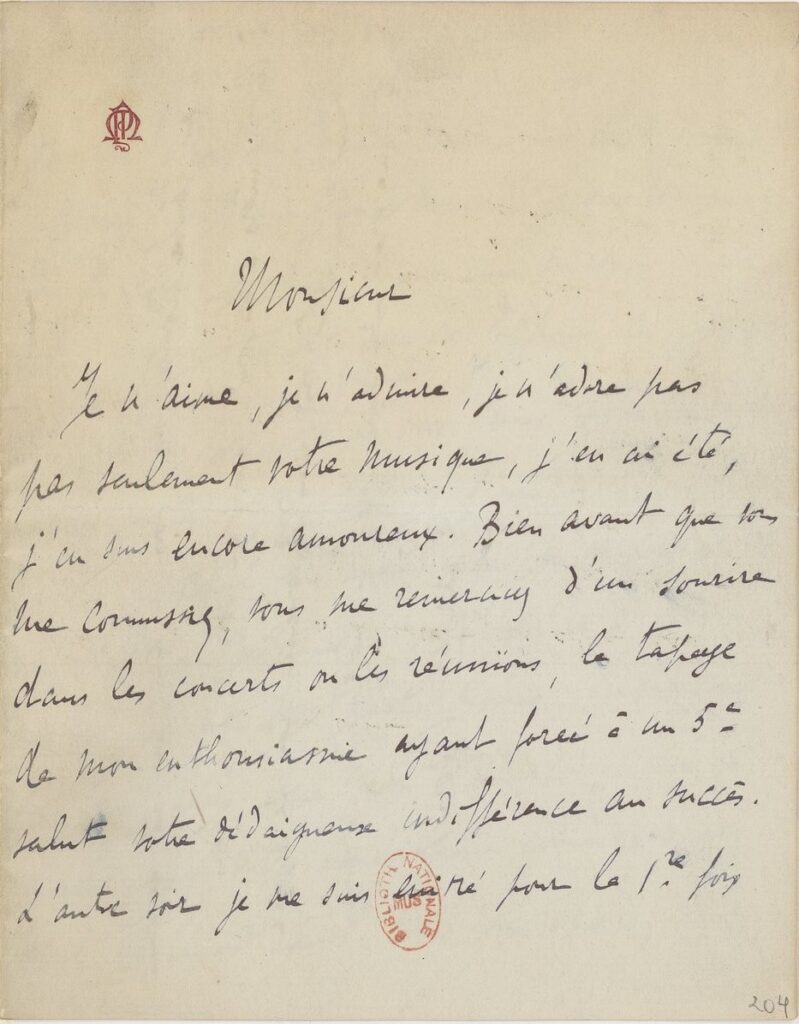

C’est sa correspondance que Marcel Proust, quant à lui, ne voulait pas voir publiée. Ce fut le cas, pourtant, et cela dès 1925, c’est-à-dire trois ans après sa mort : des lettres furent reproduites dans des articles ou des études avant d’être l’objet d’une première sélection importante, publiée en six volumes par les éditions Plon entre 1930 et 1936. C’est à cette édition, ainsi qu’aux différentes publications la précédant, que Mihail Sebastian fait référence dans son essai. Le corpus de 1 200 lettres sur lequel s’appuie son étude est bien sûr loin d’être complet : Philip Kolb rassemblera à partir de 1936 (lorsqu’il entame sa thèse à l’université de Harvard) plus de 5 000 lettres de l’écrivain.

Ne nous y trompons pas, le regard de Mihail Sebastian sur Proust représente un apport précieux dont il serait dommage de se priver sous prétexte que les études proustiennes se basent dorénavant sur un corpus que l’auteur ne connaissait pas. L’écrivain roumain, qui lisait parfaitement le français, n’avait que vingt ans lorsque le dernier volume de la Recherche parut, en 1927. C’est donc de la façon la plus directe, la plus contemporaine, que ce grand amateur de la littérature française s’est passionné pour Proust, comme s’il ne s’était tenu qu’à quelques pas de lui.

On pourrait craindre que le « maillage sensible » (pour reprendre les termes de Laure Hinckel, qui traduit ce texte) qui le relie à l’œuvre de Proust mette en péril l’objectivité et l’expertise du merveilleux critique littéraire qu’a été Mihail Sebastian – les toutes premières études sur Proust réalisées par des proches qui l’avaient connu personnellement étaient d’une certaine manière tombées dans ce piège. Il n’en est rien. Cette étude au contraire démontre de quelle façon l’objectivité du critique se construit sur une intuition, subjective, intellectuelle, qui ne concerne pas seulement l’œuvre observée, mais plus profondément la relation que l’on noue avec elle. Cette relation, comme toutes les relations, est sans cesse menacée. Mihail Sebastian et Marcel Proust partagent une intuition profonde concernant la solitude. Mihail Sebastian relève que, « en vertu d’un paradoxe qui constitue une de ses grandes souffrances, Proust est un correspondant à la fois méticuleux et exténué » : « Il y a dans [la] présence [de Proust] aux personnes une intense soif d’intimité, qui reste finalement irréalisable, mais qui du moins est satisfaite par les petits accords momentanés, passagers, anesthésiques. » Sentir cette séparation fondamentale, en explorer le ratage sensible, rend d’autant plus attentif aux rapprochements possibles, troublants, minuscules, illuminants, sans lesquels on ne saurait élaborer d’étude littéraire sérieuse, systématique et rationnelle. L’analyse la plus fine n’est peut-être possible qu’au prix d’un immense désespoir.

Sebastian l’affirme sans détour, « trouver certaines “clés”, ouvrir certaines portes est pour nous une tentative pour connaître de plus près la méthode de travail de l’écrivain » et pour déceler « dans quelle mesure l’esprit d’invention collabore avec l’esprit d’observation ». Ainsi, par exemple, le délicieux détail du nécessaire offert à Albertine pointe le bout de son nez dans une lettre à Lucien Daudet : « Peux-tu me dire exactement ce que c’est […] Une jeune fille peut-elle l’emporter en auto ? – à dîner ? – à cheval ? – à la campagne ? »

D’une certaine manière, on va à l’encontre du discours un peu grandiloquent de Gilles Deleuze à propos de la littérature française qui est, selon lui, « un éloge éhonté de la névrose. L’œuvre sera d’autant plus signifiante qu’elle renverra au clin d’œil et au petit secret dans la vie… C’est ignoble » disait le philosophe dans ses Dialogues avec Claire Parnet (Flammarion, 1977). On ne s’intéresse pas au grand secret vivant, à l’être sur sa ligne de fuite, au profit de détails de la vie sociale qui semblent totalement superficiels. L’accusation de Deleuze porte plus loin que le crime de la superficialité : on rate l’Être. Si ce livre de Mihail Sebastian peut servir à quelque chose, c’est précisément à cela : on ne passe pas loin de la ligne de fuite, on ne loupe pas le grand secret vivant, tout en s’acharnant à explorer des détails, dès lors que, à l’instar de Sebastian, on entend l’Être (Sebastian était un grand amateur de musique classique) plutôt qu’on ne le voit.

« À la question de ce qui serait pour lui la plus grande souffrance de sa vie, il répondit simplement : “être séparé de maman” […] Un drame obscur faisait que la mort de cette mère, aimée avec tant de désespoir, fut pour Marcel Proust à la fois une plaie éternellement vive, mais aussi une inconsciente libération. L’écrivain demeurait seul face à son œuvre. », écrit Sebastian, qui relève, à travers les détails, les grandes lois dont Proust disait qu’il voulait les graver « dans le temple » et que les détails qui les étayent avaient été observés non pas depuis un microscope mais à l’aide d’un télescope. Le monde observé est loin, pour Proust. Loin, parce qu’il représente une société hiérarchisée dont on ne gravit les marches sociales qu’avec peine. Loin, parce que le monde est loin de l’individu. En écho, Mihail Sebastian, dans son roman Depuis deux mille ans (traduit par Alain Paruit, Stock, 1998), s’exprime sans détour sur son rapport torturé au judaïsme : « Se dédire de son peuple, la rétractation proprement dite, voilà encore un acte judaïque, car nous tous, dans notre for intérieur, nous nous renions nous-mêmes, dix fois, mille fois, et pourtant nous sommes toujours ramenés au bercail, par la volonté de quelqu’un qui doit être Dieu lui-même. “Dieu est un” ne signifie-t-il pas que Dieu est seul ? Aussi seul que nous, peut-être, d’une solitude que nous tenons de lui et que nous conservons pour lui. Je ne cesserai, bien sûr, jamais d’être juif. Ce n’est pas une fonction dont on puisse démissionner. Je n’en suis ni fier ni gêné. »

C’est dans l’écart, la minutie, l’attention aux détails, que Mihail Sebastian observe Proust et détecte dans sa correspondance les détails qui nous le rendent plus proche, Cette intimité avec l’auteur, que Sebastian révèle, c’est bien Proust qui la rend possible dans la ligne de fuite de son désir d’être lu dans les trains, par des inconnus, et que le livre, propice à la joie, rejoigne le peuple, en dehors de toute construction sociale. Mihail Sebastian souligne d’ailleurs la façon révolutionnaire que Proust a choisie pour intervenir dans la langue française. Il cite à ce propos sa sublime lettre à Madame Duras (6 novembre 1908) : « Cette idée qu’il y a une langue française, existant en dehors des écrivains et qu’on protège, est inouïe. Chaque écrivain est obligé de se faire sa langue, comme chaque violoniste est obligé de se faire son “son” […] Hélas, madame Straus, il n’y a pas de certitudes, même grammaticales. Et n’est-ce pas plus heureux? Parce qu’ainsi une forme grammaticale elle-même peut être belle, puisque ne peut être beau que ce qui peut porter la marque de notre choix, de notre goût, de notre incertitude, de notre désir, et de notre faiblesse. » L’auteur d’un autre journal, Kafka, n’aurait pas dit mieux.