Les écrits de suicidés sont des missives, avouons-le, que l’on préfère ne pas avoir à lire. À partir d’un imposant recueil de ces écrits ultimes, Vincent Platini parvient à faire de ce triste corpus, fruit d’une patiente collecte dans les archives, un texte polyphonique, qui restitue autant des parcours de vies ordinaires que l’histoire de ce que ce chercheur en littérature comparée nomme des « écritures de soi ».

Le suicide a fait naître la sociologie, l’essai de Durkheim est l’un des premiers grands classiques des sciences sociales ; et nous sommes beaucoup à avoir lu La mort volontaire au Japon, l’ouvrage de Maurice Pinguet paru en 1984. Mais le suicide était jusqu’au livre de Vincent Platini un objet absent du champ littéraire. Pourtant, l’histoire de la littérature compte une longue liste d’écrivain.e.s qui se sont donné la mort, de Nerval à Édouard Levé. Platini invente un genre dont il montre l’histoire par une habile et très fine édition d’un ensemble de plus d’une centaine de lettres et de billets rédigés par les suicidé.e.s. L’intelligence du livre, qui ne manque pas d’agacer la chercheuse ou le chercheur, est que le découvreur ne donne qu’en fin de volume, dans un texte bref mais d’une grande clarté, le mode d’emploi de l’ouvrage.

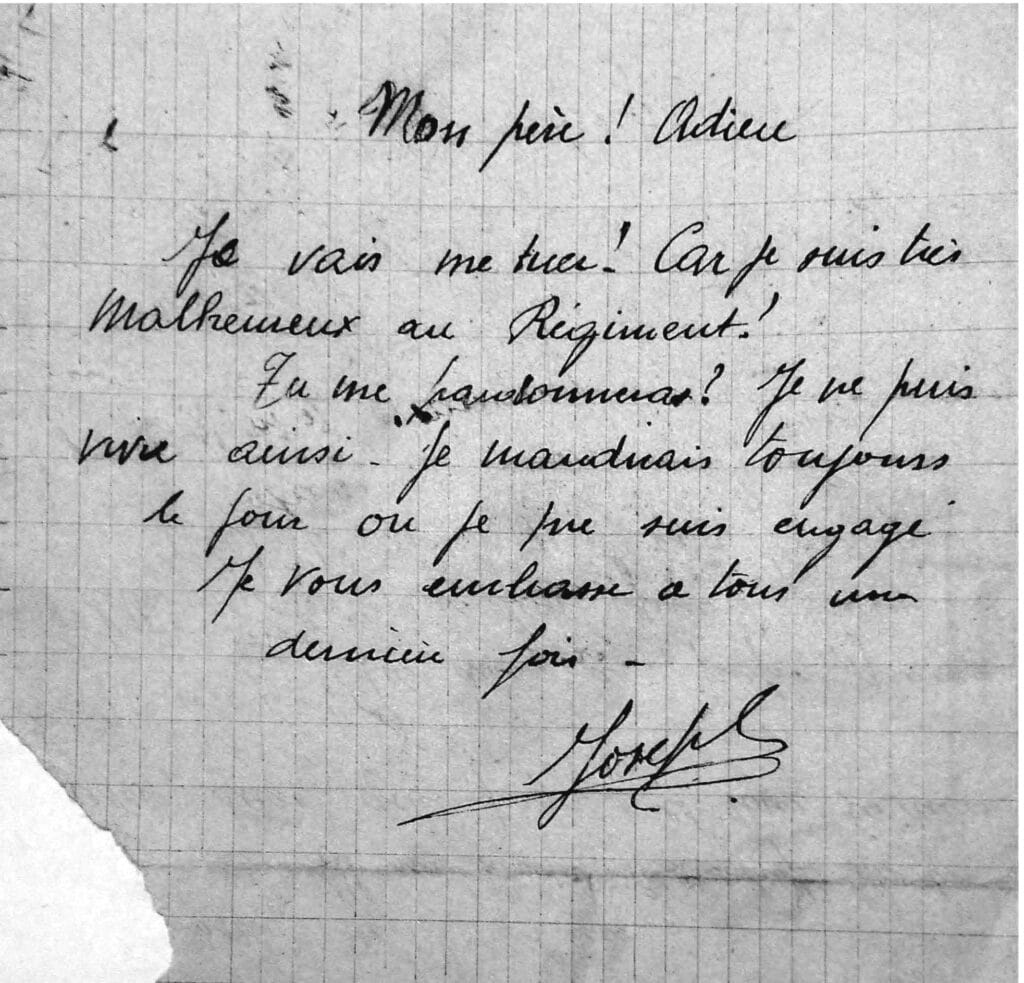

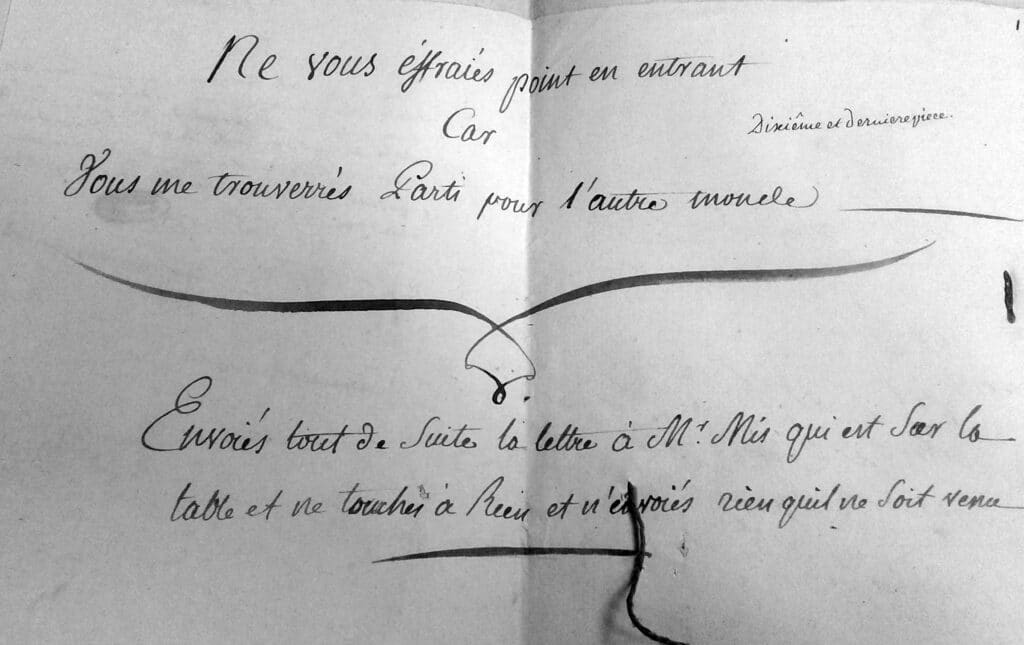

Car Vincent Platini a choisi, dans un souci très légitime de ne pas recouvrir par son analyse le discours des principaux intéressés, de nous laisser, comme le commissaire de police entrant sur la scène du crime, ouvrir l’enveloppe et lire les mots du mort ou de la morte. Il a souhaité nous faire entendre ces mots, dont certains parfois très brefs, comme il les a retrouvés lui-même dans sa folle enquête qui l’a mené des archives de la préfecture de police de Paris à des centres départementaux d’archives : éprouver les mots des suicidés, mais pas à la manière de l’exposition de la Bibliothèque nationale de France consacrée aux Manuscrits de l’extrême. Il n’a pas regroupé les plus « belles » lettres de souffrance ; ce n’est pas une anthologie « spectaculaire » qu’il propose.

L’auteur organise son corpus selon un certain nombre de filtres. S’il ne fait pas obstacle par un discours d’analyse à ces écrits retrouvés soit sur le corps du mort soit à proximité, chacun est précédé d’un texte expliquant qui en fut l’auteur.e, ce que l’on sait de son existence. À cet égard, Platini prend bien soin de ces petits bouts de papier de longueurs diverses, il ne nous les livre pas en pâture. Il leur redonne leur performativité et, dans un certain nombre de cas, rend hommage à celles et ceux qui les ont rédigés. L’entreprise n’était pas simple, tant, avec de tels documents, tomber dans le voyeurisme et l’obscène menace quiconque s’en approche – il en va de même pour les lettres de dénonciation. Ainsi, on n’entre pas par effraction dans la chambre des suicidés, on les rencontre d’abord vivants. C’est l’une des grandes qualités de l’entreprise, qui fait du livre un recueil de vies brisées.

Mais Écrits fantômes ne se borne pas à cette opération ; il propose de lire ensemble, par une mise en série très fine, des suicides souvent contemporains mais qui dessinent des « cercles » selon la terminologie de Vincent Platini. Neuf cercles, qui parfois se superposent, et qui sont définis à la fois par des destinataires (Dieu, l’être aimé) et des mobiles (le déshonneur, la souffrance…), structurent le volume. Mais là encore, le chercheur déjoue un risque : rejouer à distance la typologisation des lettres ; autrement dit, les remettre comme les agents de la sûreté sur leur main courante, dans des colonnes. Grâce à un montage subtil, il ne se fait pas médecin légiste mais écrivain. Il orchestre ces fragments et fait d’eux un texte unique, construit comme une symphonie faite de plusieurs mouvements. Aussi, jamais, même si le propos n’est pas des plus joyeux, on ne sombre dans le sinistre. Platini compose une symphonie pathétique qui émeut par sa beauté, par son extraordinaire sensibilité.

Bien sûr, comme c’est le cas avec ces autres écrits mineurs que sont les testaments, cette littérature valide si besoin était les thèses de Philippe Ariès sur notre rapport à la mort. Mais ce livre ajoute un complément, un savoir supplémentaire : Platini ne fait pas de ces écrits des dernières lettres mais des « moments de subjectivation », autrement dit, il les inclut dans les écritures de soi chères à Philippe Lejeune. Ce sont des autoportraits et non des images posthumes. À cet égard, par ce livre, Vincent Platini réintègre leurs auteurs dans l’Histoire, eux qui souvent n’existent plus aux yeux des religions, des familles. En « faisant littérature » de ces suicidé.e.s, il les fait revenir du côté des vivants.

On pourra certes regretter l’absence d’index, qui comme dans La vie mode d’emploi permettrait de retrouver certains des billets dans le livre. Et certain.e.s historien.ne.s s’inquiéteront de la manière dont les petites notices biographiques sont rédigées – sans que l’on sache d’où viennent ces informations. Bien sûr, et on n’aura pas tort, on se demandera bien pourquoi avoir publié l’étonnant recueil illustré de suicides en prison qui ne relève pas du corpus, et, qui plus est, ne l’est que de façon partielle (quatre pages sur une trentaine, semble-t-il). Reste qu’on lit de bout en bout cette traversée et qu’en refermant le livre on a le sentiment si précieux d’avoir partagé un peu de la condition humaine d’hommes et de femmes du passé, et d’être témoin d’une œuvre qui, comme celle de la folie, affleure grâce à Vincent Platini et, pour paraphraser Foucault, toujours s’absente.