S’il faut saluer comme il se doit la parution d’une traduction de la Jérusalem de William Blake (1757-1827), la satisfaction de voir ce chef-d’œuvre de la poésie anglaise resté largement inconnu enfin mis à la disposition du lecteur français n’est pas aussi pleine et entière qu’on l’aurait souhaité. Le texte proposé, traduit et commenté par Romain Mollard fragmente la somme totale en une myriade de morceaux choisis. Dommage, aussi, que coquilles typographiques et choix de traduction parfois hasardeux déparent quelque peu la belle présentation aérée, sous la blanche couverture de la collection « Neige » des éditions Arfuyen. Restent le souffle, la puissance et la gloire d’une Jérusalem découpée, mais néanmoins libérée.

Conçu comme une réplique, au sens sismique du terme, du plus grand poème chrétien en langue anglaise qu’est le Paradis perdu de John Milton, le poème de Blake, entrepris en 1804 et publié une première fois en 1820, se veut une redoutable machine de guerre (de religions). Elle crache le feu contre les déistes et leur « religion naturelle », bouscule l’orthodoxie chrétienne, qui oublie que le monde de l’imagination, tout comme celui de l’art et de la connaissance, est « le monde véritable et éternel dans lequel nous vivrons avec nos corps éternels ou imaginatifs, quand ces corps végétatifs et mortels ne seront plus. Et cet univers végétatif n’en est qu’une ombre pâle ». Récuse les religions du sacrifice, de la vengeance des péchés, de la guerre, de l’expiation, en lieu et place du pardon des péchés et des ennemis. S’acharne, enfin, sur la funeste trinité des ennemis de la pensée et du genre humain représentés par Bacon, Newton et Locke. Leur empire de faux-semblants a vu fleurir fourneaux (furnaces) et autres usines (mills) infernaux, dont l’acception a priori figurée ne saurait masquer leur bien réelle dévastation de la campagne anglaise, en ce début de dix-neuvième siècle.

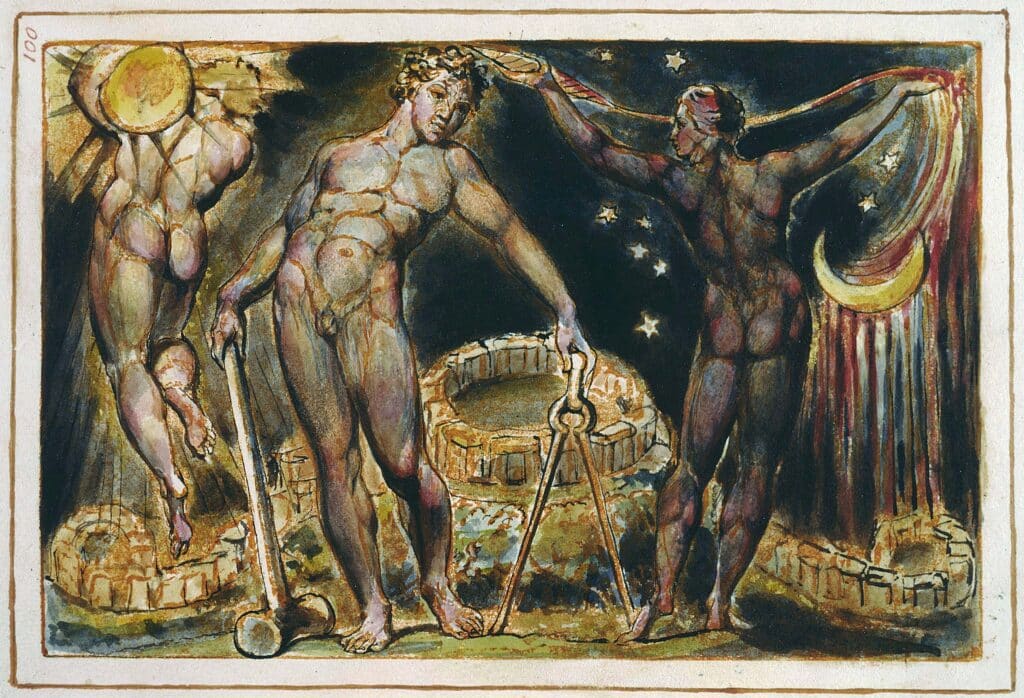

D’une immense ambition, le dernier des livres prophétiques de Blake se veut la somme, d’un bâtisseur, comme au temps des cathédrales, mais aussi d’un forgeron : Los/Blake fourbit à coups de marteaux ses armes (« lances intellectuelles et longues flèches ailées de pensée ») dans la forge de l’imagination. Jérusalem en sortira toute armée, au terme d’un processus double, où s’imposent anthropomorphisme généralisé et téléologie implacable. Tout y doit être reconduit et subsumé sous la catégorie, unique, de l’humain. Plus qu’un lieu figuré où souffle l’esprit, Jérusalem, c’est la ville sainte faite homme, et réciproquement. Et le poème d’avancer à coups de divisions, séparations, dévoilements, vers une issue pressentie comme présidant à une cosmogonie dont Blake est seul à avoir les clefs, alors même, et ce fut son drame, qu’il prétendait la mettre sous les yeux, d’abord de chair, ensuite d’esprit, de la totalité du genre humain. Tenter d’en résumer la portée peut s’avérer décourageant. Disons simplement (?) que Blake fait de son poème la porte d’accès au retour de l’« hymne », comme le nomme Jean-Christophe Bailly, à savoir l’ensemble des dispositifs, bien au-delà d’une forme poétique particulière, « que la modernité a dû abandonner pour se tendre ». Violemment antimoderne en cela, Blake résiste à « la fin de l’hymne » en y opposant la résonance de la parole poétique.

Déroutant, parce que regorgeant d’instances sui generis (Spectre, Émanations, Polype, États, Génération, etc.), le poème ne fut jamais traduit en français, malgré les efforts de Pierre Leyris (1907-2001). Comment faire, en effet ? Ses équivalents dans la poésie françaises sont introuvables, en dehors, peut-être, du souffle d’un Hugo, du verset de Claudel et de la « Présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres » dans les pas du pèlerin que fut Charles Péguy. Du premier, Jérusalem possède l’ampleur visionnaire. Du second, la cadence, du troisième, le piétinement laborieusement répétitif, en apparence du moins : plus on avance vers la destination ultime, et moins on croit s’en approcher. Romain Mollard vient de s’essayer à le traduire, dans une version toutefois simplifiée et raccourcie. Jérusalem light ? Jérusalem à la découpe, plutôt.

Sous couvert de privilégier la linéarité d’un processus, il est vrai horriblement embrouillé, Mollard sacrifie la touffeur, la redondance et l’intrication du poème blakien. Son découpage, s’il facilite et oriente la lecture, a aussi pour inconvénient de dissocier ce qui se voulait organiquement tissé et uni. Reconnaissons toutefois qu’on préférera que Mollard ait partiellement traduit plutôt que pas traduit du tout. Le lecteur français dispose ainsi de tout le temps nécessaire pour se pencher de près sur ces disjecta membra. Mais autant savoir que Blake ne goûterait que fort peu pareille mutilation, qu’il la réprouverait même, tant elle apparaît antinomique de sa démarche holistique et avant tout respectueuse de l’intégralité de la forme : forme humaine, forme divine, forme poétique, à la perfection desquelles l’ensemble doit concourir. En faisant disparaître, de façon plus ou moins arbitraire, tel ou tel développement jugé secondaire, en éliminant certain détail supposé mineur ou superflu, en privilégiant le fragment sur la somme, Mollard attente à la sacro-sainte intégrité du texte, du verbe et de l’image.

Ce qu’il y a de plus réussi chez Blake, c’est sa propension à laisser en place les étapes intermédiaires sur le chemin de Jérusalem. Ce balisage, cette signalétique lumineuse, ces signes avant-coureurs de l’apparition finale, Mollard, dieu merci, les conserve. Le trajet s’en trouve puissamment éclairé. Aussi beaucoup lui sera-t-il pardonné. Jérusalem, c’est d’abord et avant tout « une montagne de difficultés ». Difficultés de tous ordres, dont George Steiner, en son temps, établissait la typologie : difficultés « contingentes » (en gros, liées à la culture, théologique, religieuse et politique, du temps), « modales » (en lien avec l’expérience et le goût d’un lecteur contemporain), « tactiques » (tournant autour des intentions affichées par l’auteur), « ontologiques » (relatives au genre ou à la conception que l’artiste se fait de son art).

Pour éclairer la culture biblique, un glossaire entier ne suffirait pas. Le biographe de William James qu’est Mollard se sert toutefois de sa formation de philosophe pour démêler autant que faire se peut la complexité des enjeux. Le goût du lecteur, lui, peut ne pas le porter spontanément vers une poésie qui ponctue régulièrement ses élans par des Amen emphatiques, et qui impose, pour ne serait-ce que commencer à appréhender la « contre-Bible » blakienne, une remise en question, épistémologique et cognitive, de première grandeur, assurément pas à la portée du premier venu. Les intentions de Blake continuent d’échapper, pour l’essentiel, lui valant sa réputation de poète enthousiaste (pour ne pas dire fou) et obscur, alors qu’il habitait l’éclat, ainsi que le dirait Saint-John Perse. Quant à sa conception du Livre, car tout est là chez lui, elle exige la coprésence du texte et de l’image, et appelle une dynamique de respiration à l’opposé de toute croyance dogmatique. Pour le dire avec les derniers vers du poème, le mouvement, de la lecture mais aussi de la participation pleine et entière à l’avènement de Jérusalem, alterne entre sommeil et réveil, allée et venue, contraction et expansion :

Tel est le cri venu de toute la terre, de toutes les créatures vivantes de la terre,

Et de la grande ville de Golgonooza dans les ombrageuses générations,

Et des trente-deux nations de la terre parmi les créatures vivantes.

Toute forme humaine est identifiée, même les arbres, le métal, la terre, les pierres,

Toutes les formes humaines sont identifiées, vivantes, allant et venant, fatiguées,

Dans la vie planétaire des années, des mois, des jours et des heures, se reposant

Puis s’éveillant en son sein dans la vie de l’immortalité.

Et j’ai entendu le nom de leurs Émanations. Et ce nom est Jérusalem.

À côté de tels obstacles, le sémantisme blakien, tantôt épouvantablement opaque, tantôt d’une simplicité déceptive, n’est que de la petite bière, pour risquer une trivialité pour le moins déplacée dans ce contexte. Quelques choix de traduction paraissent cependant risqués ou abusifs : la plate « démarche spirituelle » ne traduit que très superficiellement l’ardente mental pursuit (poursuite mentale) blakienne. Rendre l’original, « Poetry Fetter’d, Fetters the Human Race », par « La poésie a enchaîné et continue d’enchaîner la race humaine », c’est se tromper lourdement. Blake, qui est le premier à vanter « l’énergique manifestation de [son] talent », cherche plutôt à signifier qu’on ne délivrera l’humanité qu’en délivrant la poésie. Poésie enchaînée enchaîne ; poésie libérée de ses entraves libère l’homme des siennes. De là, ces versets élastiques, qui vont s’allongeant, que le poète réussit pourtant à mener à bon port. Et qui excellent à dire, de l’humaine condition après la Chute, et avant la Régénération, la triste finitude :

Chair reptilienne rampant sur le sol :

L’œil de l’homme, un petit globe étroit, sombre et refermé,

Contemplant à peine la grande lumière, conversant avec le sol.

L’oreille, une petite coquille, écartant par de petites envies

Les vraies harmonies, rapetissant la grandeur en quelque chose de très mesquin,

Les narines, tournées vers la terre et bouchées par une chair insensible,

De sorte que les odeurs ne les puissent ouvrir, et qu’elles ne puissent exulter de joie

Mais retenons plutôt la façon dont Blake s’y prend, et Mollard à sa suite, pour exprimer à même la page, et dans les deux langues en vis-à-vis, ce que le bien nommé Jean-Louis Chrétien nommait la « joie spacieuse ». « Dès que la joie se lève, tout s’élargit », écrivait-il dans son traité sur la « Dilatation », ce vieux mot chrétien permettant de penser l’unité de l’intérieur et de l’extérieur dans la joie. Puissamment élargie, la Jérusalem blakienne l’est au sens d’une délivrance – il faut imaginer, après le Tasse, Jérusalem délivré – mais aussi d’une consommation : condition perpétuelle d’une vie vraiment humaine au sein d’une Jérusalem rendue à elle-même par les sublimes pouvoirs du verbe.