C’est sans doute une fois refroidie, quasi décomposée, que l’idée de révolution a pu accomplir son ultime transformation, à la fin du XXe siècle : faire son entrée comme objet d’histoire. Paru cet automne, Une histoire globale des révolutions replace au centre la question révolutionnaire, à l’échelle mondiale. Un volume collectif d’une grande richesse, organisé selon une logique de constellation et de traversée.

On se souvient de la formule de François Furet : « la Révolution est terminée », mais il faudrait aussi se rappeler celle de Michel Foucault : « faire de la politique autrement que politicienne, c’est essayer de savoir avec le plus d’honnêteté possible si la révolution est désirable », en écho à Horkheimer expliquant pourquoi la théorie critique en est venue « à ne plus militer pour la révolution ». D’évidence, elle serait devenue un problème (« une idée énigmatique », pour citer encore Foucault) et, de ce nouveau statut, elle se serait tout bonnement effacée de l’horizon, entraînant avec elle ou entraînée par tout ce qu’une génération a nommé « la fin du politique ». Intrinsèquement liée à la première Modernité, résidu de transcendance, sécularisation de l’eschatologie chrétienne, comme l’avait montré Reinhart Koselleck, « mythe qui s’enracine dans une vision magique, instantanéiste, disconstinuiste du monde social » (Bourdieu), la révolution fait place nette « au monde tel qu’il est ».

L’équipe de praticiens des sciences sociales qui nous donne aujourd’hui cette « histoire globale des révolutions » ne l’entend pas de cette oreille. Bien entendu, ils n’échappent pas à la question méthodologique rituelle : qu’est-ce qu’une révolution ? Souvent, d’ailleurs, revient l’expression « tout dépend de la définition retenue ». Condorcet déclarait que « le mot révolutionnaire ne s’applique qu’aux révolutions qui ont la liberté pour objet », affirmation avec laquelle s’accorde Hannah Arendt qui, dans son célèbre essai, discriminant libération et liberté, réserve le mot et la chose exclusivement à des mouvements qui ont abouti à une constitutio libertatis.

Contrairement à ces deux autorités, les auteurs du volume ont choisi d’élargir le concept et de l’ouvrir à toute sédition, révolte, soulèvement, guerre civile, etc., l’essentiel étant que, d’une manière ou d’une autre, il y ait « rupture », transitoire ou durable. C’est ainsi qu’ils peuvent introduire, dans la partie « Constellations », un chapitre intitulé « Djihads en Afrique », consacré aux changements révolutionnaires en Afrique de l’Ouest entre le XVIIe et le XIXe siècle (de ce point de vue, on peut regretter que ce continent, si souvent oublié de l’historiographie des révolutions, ne fasse pas l’objet d’analyses plus articulées l’une sur l’autre, le lecteur passant, plus loin dans l’ouvrage, de ce chapitre très spécifique aux révolutions africaines du XXe siècle qui sont d’un tout autre ordre).

Reprenant la définition du politiste américain Jack Goldstone : « une détonation soudaine d’énergie populaire et de changement social », l’intention de cette œuvre collective est bien de constituer la révolution comme objet d’histoire, non parce qu’il serait froid et sans enjeu dans le présent, mais parce qu’ils sont convaincus que la nature même des processus révolutionnaires relève de la logique de l’événement, telle que le XXe siècle philosophique a essayé de la penser en l’arrachant à celle de la causalité, de la prévisibilité et de l’anticipation. Une histoire globale des révolutions est bien un ouvrage qui nous parle du passé, mais, par les déplacements historiographiques qu’il opère, il définit en creux ce que pourrait, ce que devra être le regard sur les évènements révolutionnaires de demain. Car il y en aura, et cette certitude ne réintègre pas l’événement dans la répétition cyclique et prévisible, à l’image des révolutions astronomiques qui donnent sa signification première au mot révolution, pas plus qu’elle ne s’appuie sur un propre de l’homme qui serait la révolte. Bien plutôt, il s’agit de prendre la mesure de ce que le monde n’est jamais acceptable et que la provocation vient de lui face à une inextinguible demande de justification de l’existence et de justice.

Deux sources d’inspiration animent la structure de cette histoire des révolutions. Elle veut s’inscrire dans le courant historiographique connu désormais sous le nom d’« histoire connectée » ou « histoire globale », venu des États-Unis depuis les dernières décennies du XXe siècle. À l’heure de la « globalisation » (ou « mondialisation »), il fallait rompre avec le cadre national en adoptant, selon les objets, une échelle mondiale, et « provincialiser » le point de vue occidental. C’est ce programme qu’appliquent nos auteurs en prenant soin de démontrer combien les processus révolutionnaires créent eux-mêmes leurs géographies et leurs temporalités et qu’un bras levé ici peut entraîner ailleurs, loin, la mise en marche d’un peuple. Par ailleurs, les révolutions « canoniques », l’américaine, la française, la russe, la chinoise, ne fournissent plus les modèles à l’aune desquels sont analysés tous les autres événements. Le livre fait donc émerger aussi bien d’autres modalités révolutionnaires que des transformations locales des versions occidentales.

Cette internationalisation du regard historien n’est pas nouvelle, mais celui-ci n’avait porté jusque-là que sur des exemples nationaux : tel historien savait bien que le 1848 français ne pouvait être compris seulement à l’échelle nationale ; de même pour 1968. La nouveauté ici est de présenter une sorte de vue synoptique des événements révolutionnaires, de les connecter entre eux dans la synchronie aussi bien que dans la diachronie, tel épisode ici pouvant avoir là-bas des effets très tardifs. Par ce biais, l’ouvrage se donne les moyens de dépasser l’opposition structure/processus, sans toutefois négliger les conditions structurelles de possibilité des séquences révolutionnaires, en mettant en évidence des « situations » (expression de l’historien américain Charles Tilly) comme autant de « processus émergents dans lesquels des champs d’actions encastrés dans des structures établies sont soudain pris dans de nouveaux assemblages de relations politiques, économiques et symboliques ».

Cette approche offre en outre le mérite d’échapper à ce que le politiste Michel Dobry, dont l’influence sur les directeurs du volume, à travers son livre La sociologie des crises politiques (Presses de Science-Po, 1986), est explicite, a pu appeler « l’illusion étiologique » qui s’estime satisfaite quand elle a pu déterminer une origine et des causes aux révolutions. Une autre opposition est évitée, celle des échelles macro et micro. Tantôt l’analyse se situe dans la dimension d’un continent, comme, par exemple, pour les échos de la révolution française dans le XIXe siècle européen, tantôt à l’échelle des hautes vallées de l’Argentine actuelle avec l’étude de la résistance des Indiens Calchaquis au milieu du XVIIe siècle, ou bien encore, cas intéressant dans la mesure où la qualification de « révolution » a été reconnue par l’État coréen lui-même en 2004, les soulèvements dans le Donghak à la fin du XIXe siècle.

L’autre concept directeur du volume, directement lié au premier, est celui de « constellation ». Ce terme apparaît en Allemagne en 2004 sous la plume du philosophe Dieter Henrich cherchant à rendre compte de l’ensemble du mouvement qu’a représenté l’idéalisme allemand. Il ne s’agissait plus d’étudier chaque auteur pour lui-même, mais de saisir la dynamique d’une « constellation », expression dont le sens astronomique ‒ décidément, tout ce qui touche à la révolution a beaucoup à voir avec le ciel et les étoiles ‒ est analogiquement appliqué à la circulation des idées, engendrant un espace commun où se jouent transmission, élaboration et créativité intellectuelles. S’agissant des révolutions, l’arc temporel de l’analyse allant du XVIIe siècle jusqu’aux « printemps arabes », il fallait « rendre sensibles les connexions, les résonances et les discordances, ou les secousses partagées de longue portée ». La mobilisation de l’anthropologie est ici remarquable, au point que, dans un chapitre intitulé « Cosmologies révolutionnaires », figure un appel à la promotion urgente « d’une vision proprement anthropologique de la révolution qui permette de souligner des interprétations, des redéfinitions, des pratiques et des concepts inattendus ».

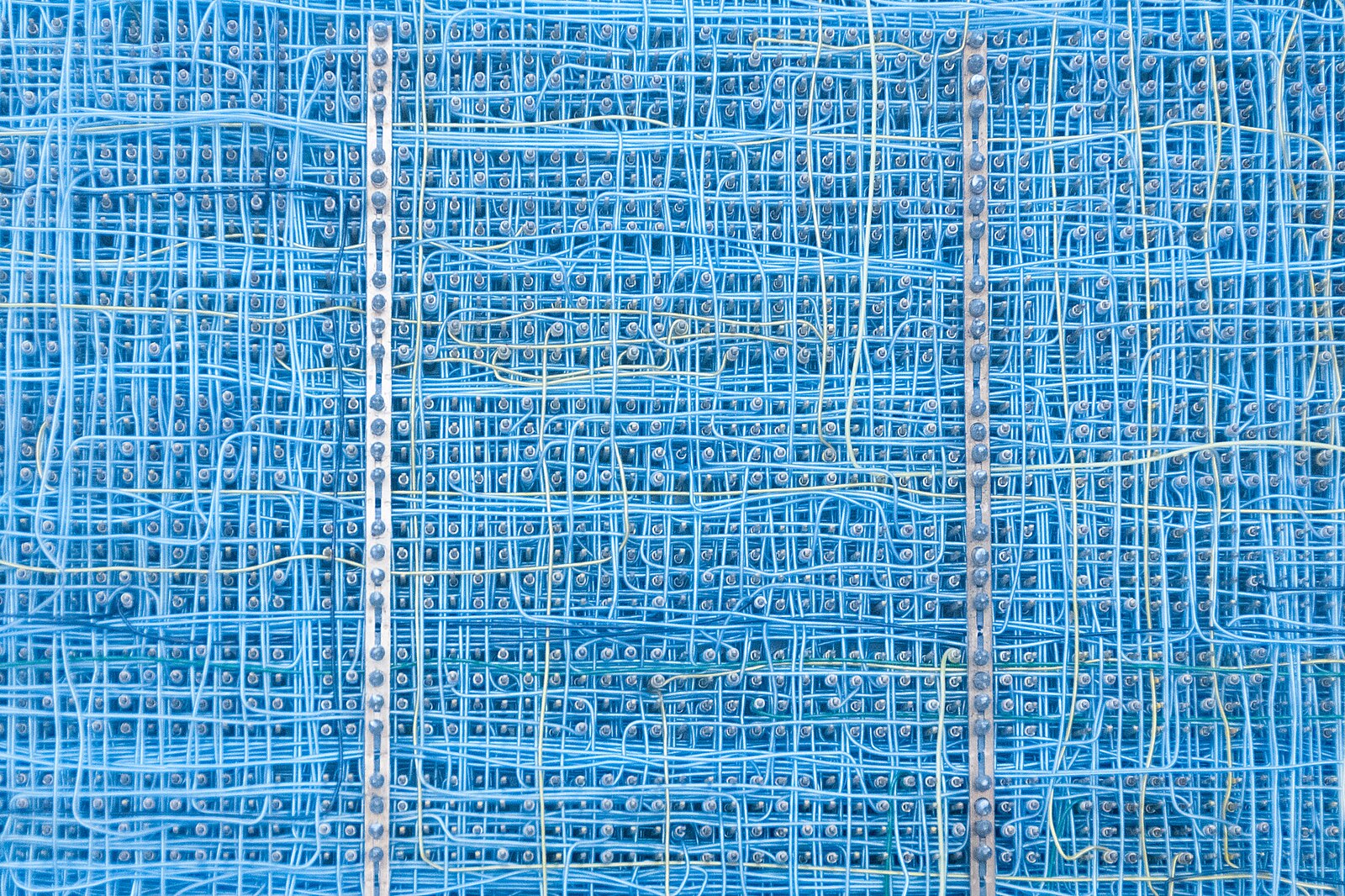

Il faut évoquer également un troisième terme structurant le volume : celui de « traversée ». Ces traversées, au pluriel, sont thématiques, la relation révolutions-empires ou révolutions-guerres et violences (sous la problématique de « violence en révolution » et non « révolutionnaires »), ou encore relations avec l’économie, les acteurs des révolutions, des femmes aux paysans, le rôle des religions, comment les révolutions se mettent ou sont mises en images, etc. « Elles bravent les cloisonnements géographiques ou chronologiques. » Elles sont une manière « d’élargir la causalité », d’entrer, pour ainsi dire, dans l’intime des révolutions, ce que les auteurs appellent les subjectivités, comment la logique interactive des révolutions s’inscrit dans les corps et les esprits, enrichit un imaginaire et même « un patrimoine symbolique mondial », comme un article en formule l’hypothèse.

Impossible d’aller plus loin dans les limites imparties pour dire l’incroyable richesse de ce volume. Pour terminer, il faut laisser la parole à la conclusion du volume qui expose, à partir de la réflexion de l’anthropologue David Graeber, de façon très nette, le problème qui se pose à nous devant cet héritage révolutionnaire. Il en résulte qu’il faudrait « savoir comment institutionnaliser la créativité collective sans produire, dans le même mouvement, des structures au moins aussi aliénantes et violentes que celles abattues ». Pas de contre-révolution (qui serait, comme l’aurait dit Joseph de Maistre, encore une révolution), ni une « révolution en sens contraire » (Condorcet), ni le « contraire de la révolution » (toujours pour citer le Savoyard), mais « une révolution à l’envers », non pas « la prise du pouvoir d’État d’abord, mais l’entretien interstitiel de la créativité et de l’égalité collective », suivi d’essais d’institutionnalisation.