John Ronald Reuel Tolkien, né en 1892 dans l’État libre d’Orange à Bloemfontein, en Afrique du Sud où son père, héritier d’une famille ruinée de facteurs de pianos d’origine allemande mais depuis longtemps fixée en Angleterre, tentait de faire fortune dans la banque. Tolkien, l’auteur du Seigneur des anneaux, mort en 1973 à Oxford où il professa la linguistique du vieil anglais durant des décennies : peut-on imaginer personnage plus british ?

Peut-on, en effet, imaginer un personnage complètement représentatif des traditions et des mœurs d’un pays qui, jusqu’en 1914, dominait le monde, puis connut une spectaculaire perte de puissance, donc de rayonnement, typique du naufrage de l’Europe, c’est-à-dire de l’Occident ? Un personnage plus convaincu de la supériorité de sa nation, ou plutôt de la souche anglo-saxonne de celle-ci, débarrassée du regrettable apport de l’invasion normande (des habitudes culinaires exécrables des Français notamment), mais en revanche fécondée par tout ce qui vient du Nord (Islande, Scandinavie, légendes subarctiques), et plus hostile au Sud apporté par le victorieux Guillaume le Conquérant ?

Ainsi s’expliquerait assez bien une carrière qui, à partir d’une passion précoce pour l’origine des mots et la diversité des langages nordiques, des grammaires galloise, finnoise (celle du Kalevala), anglo-saxonne (celle du Beowulf), s’est spécialisée, auprès des universités de Leeds, puis d’Oxford, dans la traduction, l’étude, la restitution des mondes perdus de l’Antiquité britannique. Ainsi, et dans le prolongement même de la recherche étymologique, académique, poétique sur les grands idiomes du passé, se construit la mythologie des empires du Milieu, dont la solidité « scientifique » est à elle seule une originalité littéraire indéniable.

Heureusement pour l’œuvre, dans cette existence studieuse, suivie pas à pas avec une remarquable finesse psychologique et une vraie empathie par Humphrey Carpenter, lui-même universitaire oxfordien (décédé en 2005), rien n’est aussi clair que de telles hypothèses. D’abord, Tolkien, bien que suprêmement anglais, est pour sa communauté une manière de dissident, à cause de la profondeur et de l’intransigeance d’un catholicisme qui s’oppose non pas violemment mais frontalement à la combinatoire pragmatique de l’Église anglicane. Cet engagement minoritaire, partagé à la même époque par quelques-unes des personnalités les plus hors normes parmi les artistes anglais (je pense à Alfred Hitchcock, par exemple, ou à l’immense comédien Charles Laughton), il le doit à l’influence décisive de sa mère, Mabel Suffield, une femme de courage et de caractère, qui s’était convertie par choix personnel en 1900, à l’âge de trente ans, cinq ans après être rentrée en Angleterre avec ses deux garçons, quatre ans après la mort de son époux resté en Afrique.

Tolkien est un enfant sans père et très vite un enfant sans famille paternelle vraiment déterminante pour son avenir. La branche Tolkien s’efface et c’est vers la branche Suffield qu’il se tourne, celle de la mère, également ruinée mais imbue de privilèges aristocratiques anciens et largement fantasmés, car elle est en fait rurale, et même paysanne des Midlands de l’Ouest, de la région de Birmingham, ce qu’on fait de plus terrien dans le cœur, alors bocager et délicieusement désuet, de l’Angleterre traditionnelle. C’est là, au sud de la grand ville que Mme veuve Tolkien et ses enfants emménagent dès 1896, dans le hameau de Sarehole, où John Ronald passe quatre années d’une petite enfance heureuse, jusqu’à sa huitième année. Quatre ans plus tard, scolarisé et boursier, il perd sa mère qui n’a alors que trente-quatre ans, et se retrouve sous le tutorat, bienveillant mais étroit, d’un curé.

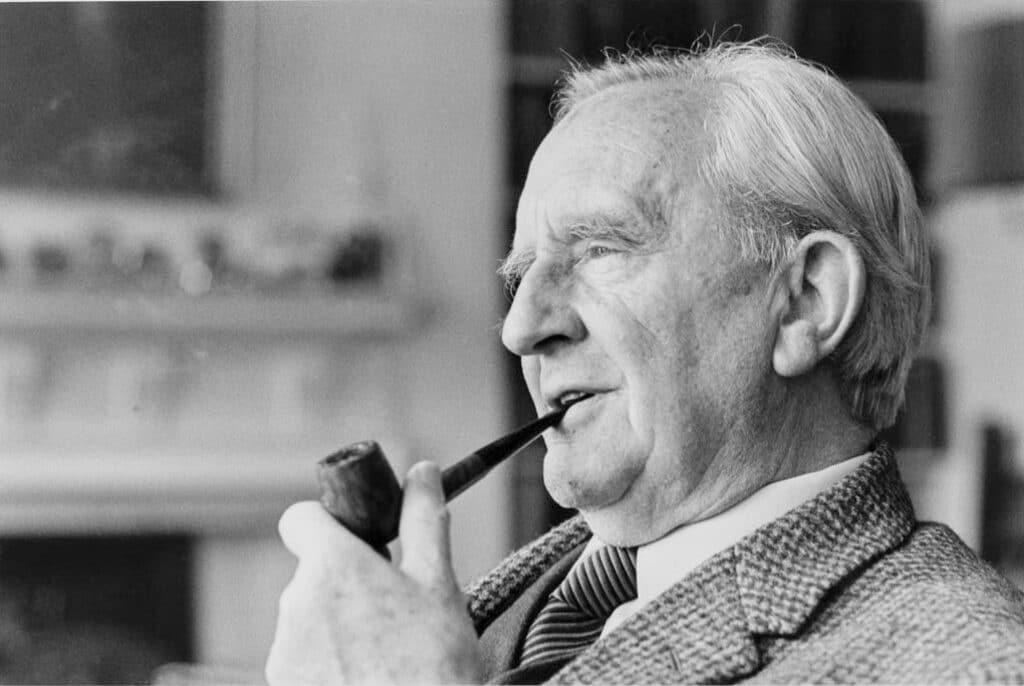

Qu’arrive-t-il ensuite ? J’allais dire rien, ce qui serait excessif : il poursuit de fortes études, lutte pour parvenir à épouser la femme qu’il aime, Edith, qui se convertira aussi au catholicisme pour rendre la chose possible mais, elle, par obligation, et lui donnera quatre enfants qu’ils chériront de concert. ll ira en France en 1914 grelotter dans les tranchées mais la maladie le dispensera de trucider ses ancêtres. Sa carrière, lente au début et difficile, sera couronnée par un professorat à Oxford, il publiera des poèmes selon la prosodie antique de l’allitération, participera avec plaisir et sérieux à la vie universitaire absorbante ou étouffante de communautés mâles librement organisées en clubs de fumeurs de pipes et de buveurs de bières, joyeux compagnon séparant apparemment sans difficultés sa vie en deux, d’un côté les intellectuels hommes captivés par leurs controverses poétiques, linguistiques, religieuses, de l’autre la cellule familiale où l’on trouve enfin des femmes, mais surtout la sienne ; très peu de voyages et de loisirs, énormément de travail ; des maisons sans charme, humides et glacées comme il est de règle dans la perfide Albion, une nourriture disons peu exportable ; bref, une destinée d’une telle insignifiance apparente qu’elle ressemble à un purgatoire.

Ah ! mais sapristi ! Et l’œuvre monumentale, qui commence paradoxalement par ce chef-d’œuvre pseudo enfantin, merveilleusement agreste et même campagnard qu’est Le Hobbit, publié en 1937, qui doit tout à la dévotion tendre de son auteur pour le « petit peuple » des Midlands, revisité par la grâce ? Cette œuvre qui s’amplifie ensuite démesurément et se hausse par paliers jusqu’à la dimension d’« un opéra fabuleux » peuplé de monstres, d’orques, d’elfes, de nains, hanté par la figure larvaire et gémissante de Smeagol le réprouvé, traversé par des grandes orgues quasi wagnériennes, des jeux linguistiques faramineux, des langages inventés, des légendes toujours inachevées tant leurs ramifications sont vertigineuses, des tyrans qui n’en finissent pas de sombrer en causant des dommages analogues à ceux des deux guerres mondiales, des sylvains qui chantent, des arbres qui marchent ? Tout cela caché dans les replis d’un cerveau de prof besogneux, qui le soir dans son bureau mal chauffé par un poêle qui fume, insomniaque et exalté, lorsque toute la maisonnée dort, s’efforce en vain (mais l’œuvre est là, qui le dément) de rabouter les fragments épars de la saga des Terres du Milieu, dont les fondations antiques se dérobent à son perfectionnisme acharné ! Tout cela dans le double fond inépuisable d’une sensibilité créatrice !

Le mérite d’un admirateur sincère comme Humphrey Carpenter, seul biographe « autorisé » de l’écrivain, est avant tout de ne pas laisser croire qu’il dévoile des secrets de fabrication repérables mais enfouis. Il sait s’effacer devant l’extraordinaire tohu-bohu de l’invention souveraine, délirante, d’une saga inouïe, par un petit monsieur « ordinaire » pour qui toutefois, comme chez tout grand créateur et selon la formule géniale de Raymond Roussel, si le réel décrit, en somme, n’est source par lui-même d’aucune envolée vers la beauté d’un texte, « l’imagination est tout ».