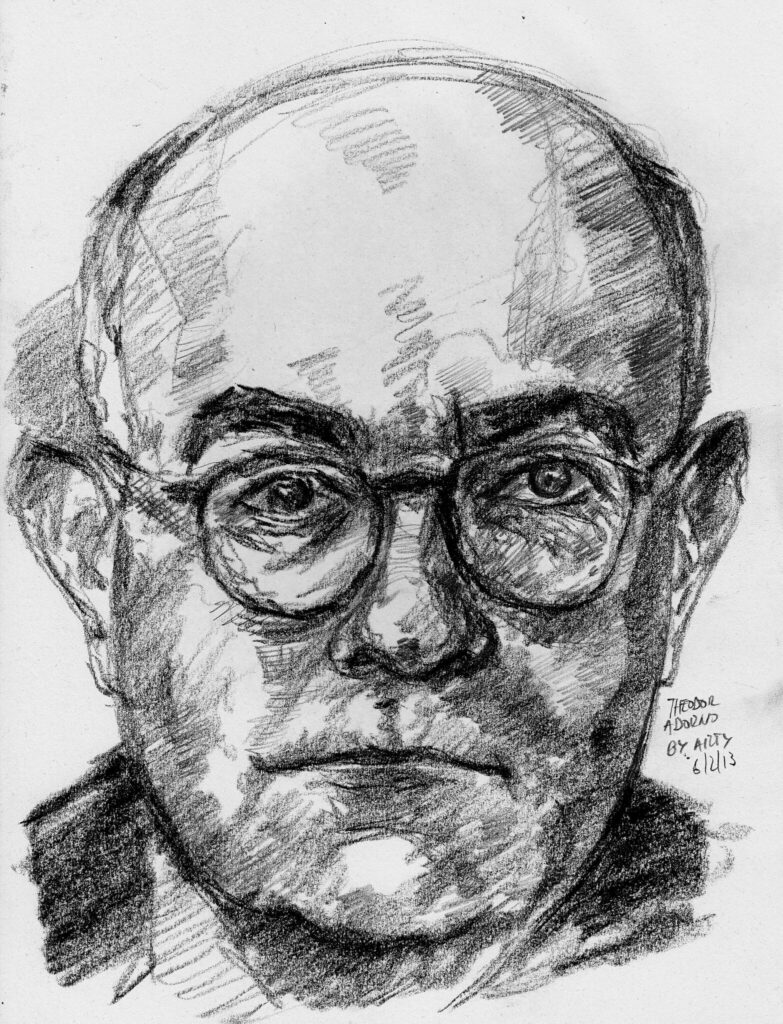

La collection « Critique de la politique », fondée par Miguel Abensour aux éditions Payot et que dirige désormais Michèle Cohen-Halimi chez Klincksieck, poursuit la publication en français de l’enseignement que dispensa Theodor Adorno à l’université de Francfort vingt ans durant, de 1949 à 1969. Après son cours d’esthétique de la fin des années 1950 (Esthétique 1958/59) et celui sur la Terminologie philosophique du début de la décennie suivante, paraît cette année la transcription de ses Problèmes de la philosophie morale. Pour l’essentiel, c’est d’après Kant qu’Adorno aborde ce domaine au fil de la quinzaine de séances qu’il y consacre.

Sans doute la pagination du livre n’aide-t-elle pas à se mettre à l’ouvrage, tant elle est serrée, presque aussi resserrée que peut l’être la pensée d’Adorno elle-même, a fortiori lorsqu’il cherche à se tenir au plus près de celle de Kant. Pourtant, une fois franchi l’obstacle de l’imprimé, se fait entendre la voix du philosophe mêlée à celle de son aîné, qui, pour lointaine qu’elle soit, paraît par moments si proche qu’elle porte plus loin encore – au cœur même des problèmes de la philosophie morale.

Ceux-ci se regroupent sous une question s’avérant être, une fois que Kant se la donne pour projet, « la question décisive de la philosophie en général » et non plus exclusivement celle propre à l’éthique : « Que devons-nous faire ? » La réponse, prévient Adorno, sera nécessairement décevante, car, en vérité, le philosophe n’offre guère à ceux qui l’écoutent que « des pierres en guise de pain ».

Cela étant dit, et s’il est permis d’appliquer à Adorno sa propre méthode, laquelle consiste à préférer à « la compréhension “moyenne” de ce qu’on appelle les grands ensembles d’une figure de pensée » le « procédé micrologique » portant sur des fragments, il peut être fructueux de s’arrêter précisément sur la pierre d’achoppement de la philosophie morale de Kant, et possiblement de sa philosophie tout court.

Dans la Critique de la raison pratique, Kant formule en effet deux propositions inconciliables : certes, la raison fonde exclusivement la morale, mais la raison, admet-il, ne suffit pas à agir moralement. La contradiction qui occupe Adorno au mitan de ses développements dérive par conséquent de cette antithèse entre autonomie et hétéronomie de la morale kantienne. Sous ce rapport antithétique, il observe d’un côté que si, chez Kant, « la notion de raison est effectivement l’instance absolue et qu’il n’est rien de moral hormis la raison, alors tout acte qui n’est pas une conséquence de la raison est de fait immoral », mais il constate aussi, d’un autre côté, que Kant « introduit lui-même dans sa philosophie, pour préserver le caractère d’autorité de la loi morale, un moment que contredit son propre concept d’autonomie ».

Ce « moment autoritaire », ainsi que le spécifie Adorno, Kant le présente très étrangement comme un moment de fatigue, qui le conduit au surplus à désavouer l’intérêt philosophique de la raison elle-même. Vis-à-vis des trois objets de la spéculation que sont chez Kant « la liberté de la volonté, l’immortalité de l’âme et l’existence de Dieu », « l’intérêt purement spéculatif de la raison n’est que très restreint », soutient l’auteur de la Critique de la raison pure, qui poursuit : « et en vue de lui sans doute est-ce difficilement que l’on entreprendrait un travail fatigant, rencontrant sans cesse des obstacles, comme celui de l’investigation transcendantale ».

Un travail qu’il n’entreprend donc pas, alors même que ces trois objets conditionnent selon lui la possibilité d’une morale, d’une loi morale, qui, sans eux, écrit Adorno, « serait de fait un hasard démonique et aveugle », analogue à cet enfer que serait le monde sans l’idée de la transcendance. Or, c’est parce qu’elle ne se déduit pas de la raison et que l’expérience n’en fournit pas les bases que Kant pose la loi morale comme un donné. De fait, relève Adorno, « ce qu’on rencontre chez lui, dans le moindre texte, c’est ce respect constant de ce qui est donné, de ce qui […] ne peut lui-même pas être déduit d’autre chose ».

En résultent deux conséquences potentiellement catastrophiques, l’une affectant le sens de la philosophie, l’autre sa fonction de boussole. La première, écrit Adorno, c’est que, dans ces conditions, « l’existence de Dieu, la possibilité de l’immortalité et la liberté, de fait, dans la mesure où je ne peux rien en faire, peuvent m’être parfaitement indifférentes. » La seconde, c’est « que, pour bien agir, on n’aurait en fait aucunement besoin de la philosophie », résultat qui tend selon Adorno à rapporter l’action morale « à la bonne vieille vertu paysanne », voire à faire de Kant « un véritable porte-parole de la société bourgeoise et de sa discipline ».

La déception est double là aussi. Que Kant en vienne effectivement à jouer pareil rôle, ou qu’Adorno le lui attribue abusivement, dans les deux cas, on ne peut guère sentir autre chose à ce stade que des pierres crissant sous la dent. Du point de vue d’Adorno, cette désagréable sensation découlerait en l’occurrence de la « singulière tendance de Kant à l’interruption », par laquelle, « après avoir mené à son terme cette spéculation […], Kant s’en défend et dit en quelque sorte : “je peux aller jusque-là et pas plus loin” », moment qu’Adorno qualifie à nouveau de « spécifiquement bourgeois ».

N’était une pointe d’ironie qui en annonce le retournement, son commentaire se révèlerait plus décevant encore lorsqu’il ajoute : « et si un psychologue – horribile dictu – se penchait sur l’argumentation kantienne dans ce passage, il pourrait dire non sans raison qu’on a affaire ici à ce qu’on appelle un mécanisme de défense, autrement dit que Kant se défend justement parce qu’il n’est pas très à l’aise avec la genèse du devoir et de la conscience morale, parce qu’il remarque lui-même que se dissimule ici, au centre de l’autonomie, une forme d’hétéronomie, pour ainsi dire, et s’exclame : “Pour l’amour de Dieu, n’allez pas chercher plus loin, sinon vous allez ruiner toute ma belle tentative de sauvetage des universaux dans la sphère du devoir-être et, par là, de fait, tout l’étage supérieur de ma philosophie à la construction si hiérarchisée” ».

Souvent, les critiques de Kant s’en tiennent de façon plus ou moins paraphrastique à ce genre de conclusion ; souvent, ils se dédisent de l’effort intellectuel qu’a requis la pénible ascension de ce monument qu’est la philosophie kantienne en souriant, soulagés à l’idée qu’après l’avoir bâti, en toute fin de compte, Kant se révèle incapable de démontrer à travers lui qu’il y a de l’universel, qu’il y a de la morale, qu’il y a de la liberté. On se rassure ainsi en découvrant qu’in extremis le système kantien réinjecte toujours du donné non déductible là où il prétendait fonder déductivement une pensée.

À plusieurs reprises, Adorno lui-même paraît tenté de souscrire tout uniment à cette vision, voire de recourir lui aussi à une critique psychanalytique de Kant, pour peu, précise-t-il, que l’on parle sur ce chapitre depuis « l’époque où la psychanalyse était encore vraiment quelque chose comme une critique radicale de la société et non une sorte de technique de massage psychologique ». Au contraire des autres exégètes indisciplinés, si l’on peut les qualifier de la sorte, Adorno juge cependant – et c’est là sa différence capitale avec eux – que « la question n’est pas close pour autant et [que] cette interruption kantienne recèle aussi une part de vérité ».

Cette « part de vérité » correspond à certaines questions morales, susceptibles, par exemple, de surgir de l’histoire, et face auxquelles, « dès l’instant où on les confronte à la raison, de façon générale, on en arrive à une dialectique terrifiante, et face à cette dialectique, le moment qui dit “stop”, le moment qui dit “tu ne dois pas y penser” a aussi ses bons côtés ». L’euphémisme d’Adorno a ici la valeur d’une préparation, en ce que sa reprise postule que lorsque « la raison se manifeste au mauvais moment, elle devient contraire à la raison ». En sorte, poursuit-il, « que, de façon générale, on ne saurait développer une réflexion sensée sur toute la sphère de la philosophie morale sans être conscient de deux choses : à savoir que toute cette sphère doit être traversée par la raison et que, par ailleurs et dans le même temps, elle ne s’épuise pourtant pas purement dans la raison elle-même ».

Cette conscience, insiste Adorno, a encore quelque chose de bourgeois, qui revendique par principe son autonomie en sachant, d’une sagesse sociale, qu’il convient de ne pas la pousser trop loin ; elle a de surcroît quelque chose de protestant, qui exige du fidèle qu’il se soumette raisonnablement à l’irrationalité de la prédestination. Mais d’avoir repéré ces « raisons » ne suffit pas, là non plus, à se tenir quitte de la philosophie kantienne. D’une part, parce qu’en faisant appel à la pure raison, Kant institue une critique radicale de toute théologie, et, de l’autre (mais ici on tire quelque peu Adorno à rebours de sa pente naturelle, si l’on ose dire), parce qu’elle altère la notion même de « bourgeois » en suggérant l’idée que celui-ci pourrait prêter à « l’insociable sociabilité » kantienne sa figure historique.

De même, en effet, que le jugement, pour devenir universel, ne peut intervenir qu’après que les subjectivités se sont accordées entre elles pour parvenir à un accord objectif, de même, un jugement moral ne peut être fondé qu’en raison afin de donner lieu à une morale universelle. Pourtant, dans les deux cas, quoiqu’en des positions différentes, il arrive un moment pragmatique où un sujet (bourgeois ou non, mais conscient de son rôle social) fait « comme si » (le fameux « als ob » kantien) son jugement était universalisable et, inversement, « comme si » la raison seule ne pouvait garantir la moralité d’un tel jugement.

Dans ces conditions, que le philosophe ménage une interruption dans le cours de sa pensée pour introduire ce type de suspens au risque d’ébranler momentanément tout son édifice conceptuel ne saurait être interprété autrement que comme le fait Adorno : comme « une preuve de la magnifique probité de Kant ». Pareille observation, toutefois, ne décrit encore que de manière indirecte la forme de cette interruption. Or, chez les deux penseurs, cette forme est décisive en ce qu’elle implique la teneur de leurs philosophies respectives – leur teneur morale. On en trouve l’expression à la fois la plus claire et en apparence la moins reliée à ce thème lorsque Adorno déclare à son auditoire que « si l’on donne vraiment des cours, cela ne peut avoir qu’un seul sens, celui de dire des choses dans ces cours d’une manière dont il n’existe pas d’équivalent dans la présentation imprimée ».

Cette remarque incidente fait en réalité écho à un souci bien plus vaste et bien plus haut, remontant à Socrate, rappelle Thomas Schröder, l’éditeur allemand du volume, dans sa brève postface. Si Adorno n’a jamais écrit de livre consacré à la philosophie morale, bien que ces cours préparent à bien des égards la Dialectique négative qu’il publiera trois ans plus tard, c’est peut-être justement parce que le lieu d’énonciation de la morale ne saurait être, comme chez Socrate, que celui de l’enseignement oral. Car seule l’oralité connaît des moments aussi profondément moraux que ceux qu’atteint une pensée s’interrompant. Ce sont les moments où elle se perd – ces moments perdus que constituent ses silences.