Enfin traduit en français, par Olivier Mannoni et Valéry Pratt, Derrière la clôture verte. Survivre à Treblinka est un ouvrage essentiel à la compréhension de l’un des six camps d’extermination nazis en Pologne où fut inventé et mis en pratique un processus de mise à mort à la chaîne jusque-là inédit dans l’histoire humaine.

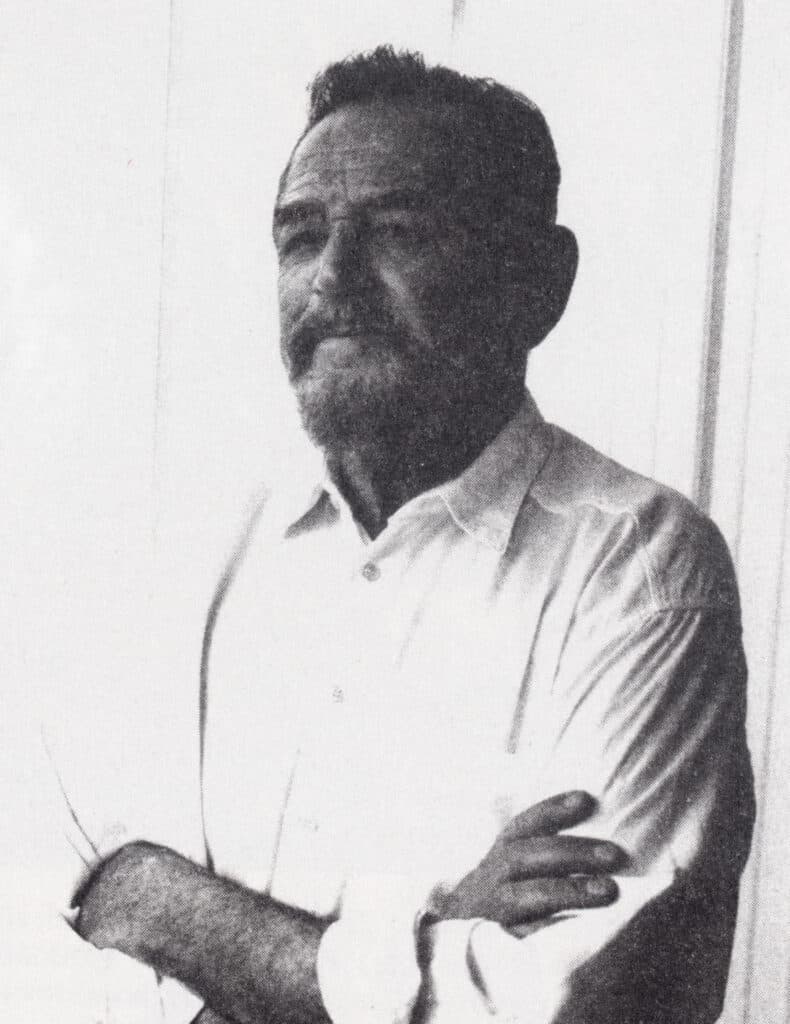

Nous connaissions Richard Glazar par ses entretiens avec Gitta Sereny (dans Au fond des ténèbres) et par sa participation au film de Claude Lanzmann, Shoah. Il fut aussi un témoin essentiel des procès de Treblinka à Düsseldorf. Juif tchèque, prisonnier du camp de Treblinka entre le 10 octobre 1942 et le 2 août 1943, jour de la révolte et de son évasion, Richard Glazar avait rédigé son témoignage d’abord sous forme d’épisodes pour une revue politique tchèque en 1968, puis en avait proposé une version plus étoffée qui a été publiée en Allemagne en 1992 (celle que nous découvrons aujourd’hui).

En mars 1941, Hitler assure le Generalgouverneur Frank que la Pologne sera le premier territoire à être débarrassé de ses Juifs. Avant même la tristement célèbre conférence de Wannsee, qui aura lieu le 20 janvier 1942, la Pologne est destinée à devenir, selon les mots de Raul Hilberg, « le quartier général des centres de mise à mort ». Après la conférence de Wannsee, le premier centre de mise à mort à entrer en activité est Chelmno. Dans les mois qui suivent, les nazis mettent en place les camps de Belzec, Sobibor et Treblinka, tous situés à moins de 300 km de Varsovie. Même si on dénombrera à Birkenau, le camp de la mort qui jouxte Auschwitz, un nombre supérieur de tués par rapport à Treblinka (un million à Auschwitz, 750 000 à Treblinka, si l’on se réfère à Raul Hilberg), il n’en reste pas moins qu’une infime chance de survie y était toujours possible. Aucun de ces camps n’a excédé dix-sept mois d’existence. Craignant l’arrivée des soldats russes, les Allemands les ont détruits les uns après les autres.

C’est dire à quel point un témoignage comme celui de Richard Glazar est précieux. Mais cela ne suffit pas à donner une idée de l’impact de ce livre. Car, si l’intention de son auteur a été de délivrer un témoignage et de donner l’image la plus juste, la plus précise possible de ce qu’a été le camp de Treblinka, ce qui est déjà remarquable en soi, on est aussi frappé par l’intelligence de Richard Glazar, par une forme de puissance intellectuelle qui tient à la fois à son courage et à sa capacité de comprendre les modalités de la survie précisément là où elle est le plus menacée, et surtout par un art du langage, manié par un homme qui aura fréquenté la littérature sans pédanterie, du côté des lecteurs plutôt que des auteurs, au service d’un style non pas courbé sous le poids de la tristesse mais redressé, presque picaresque, parfois effronté.

Dans Shoah, Franz Suchomel, sergent à Treblinka, décrit le camp comme « ein zwar primitives aber gut funktionierendes Fliessband des Todes » : une chaîne de montage de la mort, certes primitive, mais qui fonctionne bien. Si la mort est le produit final, l’enjeu se double d’un immense processus de spoliation des biens des victimes. Cette activité organisée donne lieu, en outre, à un marché noir et à une spéculation frénétique. « Des spéculateurs font parfois plusieurs centaines de kilomètres pour arriver ici », écrit Richard Glazar. « Toute la région, de long en large, est parasitée et suce le sang de cet abattoir infecté. Tous ont intérêt à ce que Treblinka se maintienne et continue de rejeter son produit dérivé – l’argent, l’or, les diamants ». La spoliation est la raison pour laquelle Glazar survit, les nazis ayant besoin non seulement de « jeunes Ukrainiens qui tiennent le rôle de gardiens SS » mais d’esclaves juifs, organisés en divers kommandos : les « bleus », « chargés de réceptionner les transports à la gare et de faire en sorte que les gens et leurs bagages quittent au plus vite la rampe d’arrivée ». Les « rouges [aux brassards rouges], qui aident les gens à se dénuder sur la place du déshabillage et qui arrachent les habits des femmes qui s’y refusent ». « Il faut des gars qui en ont déjà vu beaucoup », précise Glazar. Il y a ceux qui, comme Glazar à son arrivée, « sont affectés aux kommandos qui rangent sur la place du tri les affaires sorties des convois ». Et enfin il y a les Goldjuden, les « Juifs de l’or » qui « ramassent l’or et les bijoux, trient et comptent les billets de banque aux origines les plus variées et poursuivent ici le travail minutieux qui était le leur à l’extérieur ».

« Toute véritable entreprise a besoin de travailleurs spécialisés. C’est pourquoi ils prennent soin de nous et nous entretiennent pour le moment. Et ce qu’on peut en déduire, c’est que d’autres convois importants sont attendus », dit Robert Altschul, qui arrive après Glazar à Treblinka. Robert a dit en arrivant qu’il était « toubib ». « Il devra trier les médicaments que chaque convoi “riche” apporte en quantité. » Robert par sa compréhension de la psychologie des nazis, Zelo Bloch, officier tchèque, par sa compétence en stratégie militaire, mais aussi l’ingénieur Galewski, le docteur Chroronzycki qui s’attaqua à mains nues au nazi Kurt Franz, Rudi Masarek qui avait suivi sa femme à Treblinka alors qu’il aurait pu échapper à la déportation, ou bien encore Standa Lichtblau qui mettra le feu à Treblinka au péril de sa vie (« ce sera mon numéro de soliste – une torche immense en mémoire de ma femme et de ma fille ») : tous sont décrits avec justesse et l’on comprend à quel point les relations, les débats, les échanges, sont essentiels à la survie. S’agit-il d’ailleurs de survivre ou de faire en sorte que quelques-uns puissent témoigner auprès de la communauté juive et des alliés ? C’est évidemment la deuxième réponse qui est la plus juste. 735 prisonniers prirent la fuite, et une soixantaine de fugitifs survécurent à la guerre [1].

Dans ce livre, Richard Glazar nous invite dans un espace qui est celui de sa conscience morale, de l’intelligence vive d’un très jeune homme qui tient énormément à la vie, d’une façon instinctive, païenne, mais il nous bascule aussi dans l’espace du camp dont on peut voir le plan, dessiné par l’auteur, au début du livre (tous les plans connus de Treblinka ont été dessinés de mémoire). Dans cet espace qui s’articule pour et autour de la mort, tout déplacement est crucial. « La totalité du camp n’occupe qu’une surface d’environ quatre cents mètres sur six cents. Il est entouré d’une clôture de deux mètres cinquante de hauteur faite de barbelés entremêlés à des branches de conifères […] À l’intérieur, le camp est divisé en plusieurs places et espaces, clôturés de la même façon, de telle sorte qu’on ne peut voir ni à travers ni par-dessus – l’”exploitation” l’exige. » C’est comme si les mêmes qualités d’observation, de compréhension du système, lui permettaient de s’orienter dans cet enfer et de nous restituer une expérience qui est en dehors du connu. Quelque chose de l’enfer humain s’invente là, qui n’existait pas auparavant, et qui nécessite des facultés de compréhension en faisant attention, Glazar en est très conscient, de ne pas se soumettre à un processus d’adaptation mortifère. Lorsque les derniers convois du ghetto de Varsovie liquidé par les Allemands débarquent à Treblinka, une pensée terrible le saisit : « vous tous, rejetez la dernière vieille chimère de cette existence, abandonnez l’espoir que vous serez peut-être les derniers à échapper à la mort. Montrez au monde et à vous-mêmes… » « Au bout de quelques jours, il ne subsiste plus à Treblinka la moindre trace des restes du ghetto de Varsovie. Ce qui est visible, en revanche, c’est que, dans toutes les parties du camp et aux environs, des travaux de construction et de transformation sont en cours. » Une terrible mascarade est entreprise afin de parfaire encore le système : une fausse gare, des faux cheminots, une horloge peinte, afin de tromper les prochaines victimes. « Cela indique une nouvelle étape dans la fonction historique de Treblinka […] Treblinka fonctionnera-t-il comme incinérateur pour toutes sortes de déchets en marge de la civilisation ? Mais alors, pourquoi errent-ils ainsi dans tous les sens, indifférents, en marmonnant toujours ici et là : ‘Tout est merdique, tout est merdique’ ? »

Le fameux 2 août 1943, tout est prêt pour la révolte. Glazar pénètre sur la place déserte de la gare : « Soudain, sous le soleil éblouissant, je suis à nouveau envahi par ce curieux sentiment. Du haut, je contemple ce qui se passe et j’ai l’impression de ne pas en faire partie, je suis un spectateur stupéfait, fasciné. » Toujours capable d’être à la fois l’objet de son observation et de se tenir à la périphérie de lui-même, Glazar nous raconte le premier coup de feu, les cris « Révolution ! Fin de la guerre », la fuite éperdue, la nuit dans un marais avec Karel, son jumeau, et puis l’arrestation par des policiers polonais qui les mènera en Allemagne où ils travailleront presque deux ans, jusqu’à la fin de la guerre, dans une usine. Le temps a repris ses droits, l’horloge figée dans cet espace systématique a été enfin brisée.

« Aujourd’hui on parle encore avec un profond respect, soit parmi les autres survivants, soit chez les anciens SS, du petit groupe tchèque dont Glazar faisait partie, si important dans la vie du camp », écrit Gitta Sereny. Il y a l’Est. Il y a l’Ouest. Des Juifs pauvres venus des shtetls, d’une part, et des Juifs intégrés, d’autre part, ne connaissant pas ou peu le yiddish, ayant entendu parler des pogroms mais ne les ayant pas expérimentés, et bénéficiant d’une culture élargie. Et il y a enfin cette brisure entre ceux qui meurent et ceux qui survivent. Gitta Sereny parle de « cette sorte de lien effrayant [qui] se tissait entre les esclaves juifs et les nazis » et qui se tisse, selon elle, « dans l’incompatibilité entre les deux mondes de la juiverie européenne : l’Est et l’Ouest. Les Juifs de l’Ouest, généralement très cultivés, raffinés, se trouvaient confrontés à un effroyable conflit moral et sentimental : on les identifie avec les Juifs de Pologne orientale et de Russie et ils ressentent l’obligation d’assumer cette identification. Pour beaucoup c’est impossible : être Juif est une affaire de religion, pas de race, leur allégeance allait à leur pays de naissance ». Les Juifs de l’Est « se sentaient exclusivement juifs. Leurs sentiments religieux, raciaux et nationaux se fondaient dans cette identité unique ». La mojra [2] des uns menace le courage des autres. « Si tu viens au monde pendant ou après un pogrome, si autour de ta mère tout brûle et s’effondre, alors tu seras comme ça toi aussi. Et à partir de là, tu seras toujours habité par une mojra, par une angoisse juive », dit David à Hans. « Cette mojra juive – c’est d’elle que nous devons nous débarrasser ! », ajoute-t-il.

En 1968, Richard Glazar rédige une lettre ouverte à Jean-François Steiner après la parution de Treblinka. Il est dommage de ne pas avoir joint à son livre une traduction de cette lettre (écrite en anglais). Il y raconte la très mauvaise nuit qu’il a passée lorsqu’il a lu ce roman qui a, il est vrai, bénéficié d’un succès qu’aucun témoignage direct sur Treblinka n’avait obtenu jusque-là. Il lui reproche de graves erreurs historiques : le commandant en chef n’est pas, comme dans le roman, Kurt Franz-Lalka, mais Franz Paul Stangl. Les convois n’étaient pas réguliers, les travaux d’amélioration visant à tromper les déportés n’ont eu lieu qu’au printemps 1943 (et, précise-t-il, ont joué un rôle de catalyseur dans la décision de se révolter). Il se demande dans quelle mesure Steiner s’est laissé guider par Sartre plutôt que par Treblinka lorsqu’il a introduit dans le roman le personnage d’un Juif assimilé que les camarades ne reconnaîtraient pas comme investigateur de la révolte. Les vrais héros, selon Glazar, ne sont pas ceux qui se sont échappés (si peu ont survécu…) mais ceux qui sont restés et ont permis aux autres de s’échapper. Ce qu’il reproche à Steiner, ce ne sont pas les libertés de la fiction, mais le fait qu’elle est construite en vue de soigner sa propre honte. Steiner, en effet, l’avait déclaré sans ambages dans un entretien (comme il a témoigné sans hésiter au procès Papon en faveur de l’accusé) : « J’ai une grande honte quand je réalise que je suis le fils d’une nation dont six millions se sont laissé conduire à l’abattoir comme un troupeau de moutons. » L’idée que les autres travailleurs juifs de Treblinka ont sombré dans les profondeurs de la lâcheté, sont devenus des collaborateurs, des techniciens de la mort, mais que finalement ils ont trouvé une forme de rédemption dans la révolte, une rectification sacrée de leurs lamentables attitudes initiales, cette idée est, selon Glazar, le produit d’une idéologie où le mysticisme, le nationalisme et le cynisme à la mode se mêlent, et n’a rien à voir avec la réalité historique.

Richard Glazar a une capacité d’observation qui s’attache à chaque être humain, à ses camarades, aux nazis, à ceux qui meurent et à ceux qui survivent, aux relations qui s’instaurent, à la façon dont la menace permanente qui s’exerce sur la vie peut faire basculer à tout moment le rapport que l’on entretient avec la réalité. Il ne s’agit pas de décrire les collectifs tragico-inertes des Juifs menés aux chambres à gaz que les nazis ont sérialisés à souhait, selon les termes sartriens que Simone de Beauvoir aimait à reprendre lorsqu’elle défendait, bien maladroitement, le roman de Jean-François Steiner, Treblinka. La révolte d’un camp d’extermination (réédition, Fayard, 1994), mais d’entrer dans le détail des consciences, en acceptant de passer par la vérité, ce boyau étroit comme le boyau de Treblinka qui menait au Totenlager.

Karel Unger est mort en 1988. Richard Glazar a vécu en Tchécoslovaquie, puis en Suisse après la répression du printemps de Prague. En 1997, peu de temps après leur retour en République tchèque, sa femme est tombée malade puis elle est décédée. Au bout de quelques mois, Glazar s’est jeté par la fenêtre. Dans son livre, il écrit : « De quoi as-tu peur, au juste ? De l’instant où je serai nu. »

[1] Ce nombre approximatif, basé sur les différentes listes disponibles, est indiqué par Michal Hausser-Gans dans son ouvrage Treblinka 1942-1943, Calmann-Lévy, 2019.

[2] Mot yiddish qui vient de l’hébreu מורא qui signifie la crainte, la terreur.