L’enfer, nous dit le proverbe, est pavé de bonnes intentions. Au regard de ce qu’il advint de l’expérience soviétique, on ne peut qu’être d’accord, mais on ne saurait oublier l’élan des débuts. Car les « intentions » du régime communiste furent bel et bien « bonnes ». Entre autres, en direction des enfants. C’est d’ailleurs ce qui le différencie du nazisme, dont les intentions xénophobes, racistes et criminelles étaient inscrites dès les origines dans un programme qui devait être accompli jusque dans ses moindres détails – si l’on ose encore dire. Le fort beau livre, remarquablement illustré, de l’historienne italienne Dorena Caroli, spécialiste de l’enfance en Union soviétique, vient nous le rappeler.

L’une des premières tâches du régime, et son incontestable succès, a été l’alphabétisation. La réforme scolaire débute en septembre 1918 et a pour objectif la diffusion massive de la lecture dans toutes les couches de la société. Le livre de jeunesse fait partie du projet. L’enfant est privilégié : c’est le prochain « homme nouveau ». Avant d’être mises au pas, les avant-gardes artistiques sont mises à contribution. Graphistes, dessinateurs et écrivains sont mobilisés et puisent leur inspiration dans les contes de la tradition russe, privilégiant le nouveau langage du futurisme : « Le futurisme, écrit Caroli, désigne à partir de 1913 un mouvement au sein duquel des poètes deviennent peintres comme David D. Bourliouk, le père du futurisme russe, ou Vladimir Maïakovski et constitue la première d’un ensemble de révolutions artistiques définies comme l’avant-garde russe. » Les livres sont alors produits dans plusieurs langues de l’ex-empire, y compris le yiddish. On assiste brièvement à la renaissance de la culture juive avec la publication de livres dont l’illustration par El Lissitzky ou Chagall évoque sans aucun doute et volontairement l’iconographie juive.

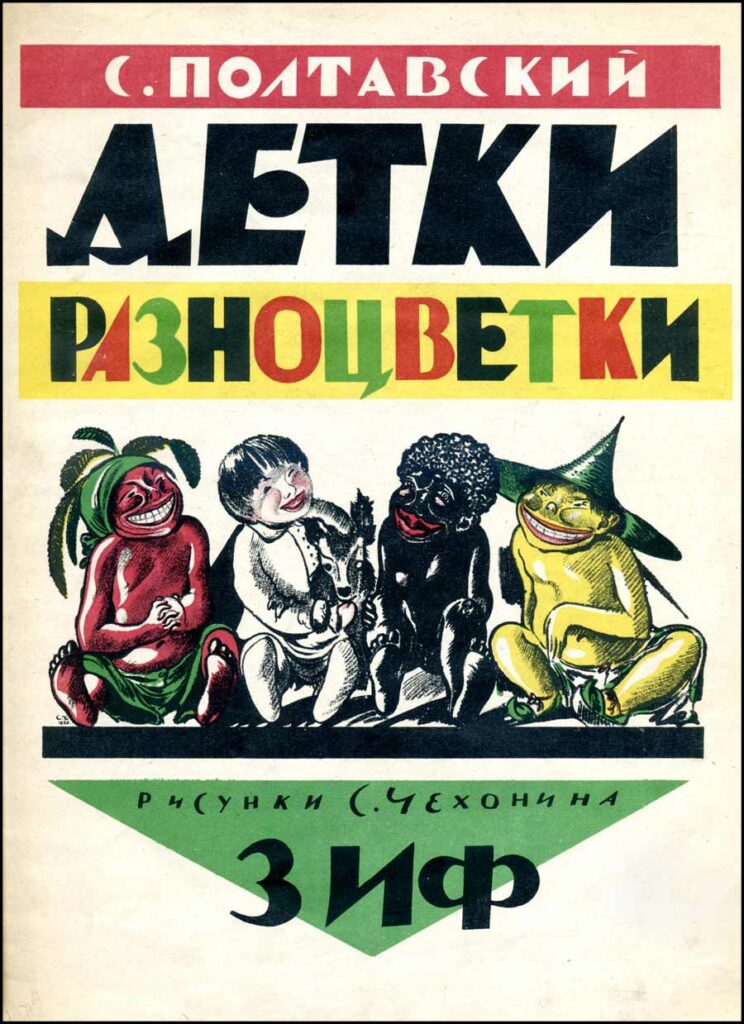

Une nouvelle culture visuelle nait dans la jeune Russie soviétique. On découvre ainsi la magnifique couverture réalisée par Nikolaï Lapchine de Chary [les ballons] de la nouvelle d’Ossip Mandelstam, publiée en 1926. Ou encore, entre autres pépites, ce petit livre intitulé Des enfants de toutes les couleurs de S. M. Poltavski, illustré par Sergueï Tchekhonine et publié en 1927, dans lequel les enfants des quatre « races » apprennent qu’il n’y en a qu’une : le petit peau-rouge, le petit noir, le petit chinois et le petit blanc (arrivé en aéroplane soviétique) deviennent amis et partagent un repas. L’illustration s’inspire cependant de l’imagerie coloniale, le « petit blanc » semblant porter la bonne parole à des enfants « primitifs ». Ce furent cependant, dira la poétesse Marina Tsvetaïeva, « les meilleurs livres pour enfants du monde ». Textes et couvertures de livres s’adaptent à l’enfant qui grandit. L’écrivain Maxime Gorki fonde le premier mensuel soviétique pour la jeunesse (9-12 ans), Aurore boréale, qui parait de 1919 à 1920. Il vise à pallier le manque de livres pour la jeunesse pendant les terribles années de la guerre civile.

À partir de 1922, lorsque est créée l’organisation des pionniers, la geste soviétique et le roman national s’introduisent dans l’édition pour enfants. Des figures politiques font leur apparition, ainsi celle du commissaire (politique) dans Tes commissaires chez toi, publié en 1926, tandis que L’internationale des enfants, édité également en 1926, a pour héros les enfants d’un orphelinat. Ils s’adressent au commissaire aux affaires étrangères pour lui demander la permission de transformer un jardin d’enfants en communauté de travail afin d’y inviter des enfants d’autres pays qui doivent connaître la façon de vivre sous le communisme…

Toujours pour les enfants, des livres dits « livres de production » se caractériseront par une « poétique du travail ». Ils traitent du travail agricole ou du travail industriel et visent à orienter les futurs travailleurs vers une nouvelle esthétique. Dans D’où vient la vaisselle ? de Nikolaï G. Smirnov, illustré par Galina et Olga Tchitchagova, publié en 1924, ce sont les phases du travail du potier, à la fois travailleur industriel et artiste, qui sont mises à l’honneur.

Au fur et à mesure, le graphisme devient plus élémentaire, voire plus guerrier, tanks et soldats de l’Armée rouge surgissent. On retrouve le pionnier au col rouge dans les défilés. Ainsi dans l’illustration par Vera I. Ivanova, de Mioud, journée internationale de la jeunesse, de Vladimir Maïakovki (1930).

Le récit de Dorena Caroli s’arrête en 1934, à la veille de la grande vague de terreur stalinienne qui a commencé en 1936, date à laquelle les membres de l’opposition de gauche sont exclus du bureau politique, puis du Parti. Pour l’avant-garde artistique qui n’avait pas encore émigré, le livre pour la jeunesse était devenu un refuge, « le dernier archipel de liberté en sursis ». Pas pour longtemps. En 1927, le cubisme est condamné pour « décadence bourgeoise ». Deux ans plus tard, Anatoli V. Lounarcharski, l’administrateur de la culture comme commissaire du peuple à l’Éducation depuis 1917, qui a mené – et gagné – la bataille contre l’illettrisme, est remplacé par un membre du Politburo. (Mis à l’écart, éloigné comme ambassadeur en Espagne en 1933, Lounarcharski mourra la même année en France, à Menton.)

Avant que l’étau étatique se resserre, les éditeurs privés ont développé de riches catalogues qui cesseront d’exister à la fin des années 1920. Au début de la décennie suivante, artistes et écrivains qui avaient été enthousiasmés par l’édition pour la jeunesse seront victimes de la répression stalinienne. En 1934, lorsque le Congrès panrusse des écrivains soviétiques impose le réalisme socialiste avec le discours d’Andreï Jdanov, toute tentative d’innovation est vouée à l’échec. « Les livres pour enfants, redevenus conformistes et moralisants, s’appesantissent alors dans un nationalisme patriotique avant de tomber dans le militantisme outrancier. »

Cet article a été publié par notre partenaire Mediapart.