André Beucler, intellectuel français des années 1930 quelque peu oublié, figure opportunément au programme des éditions La Thébaïde, au moment où les heures sombres qu’il a vécues entrent en résonance avec l’actualité. Si son nom reste attaché au roman Gueule d’amour, immortalisé à l’écran par Jean Gabin dans le film éponyme de Jean Grémillon, Beucler fut non seulement un personnage connu qui laissa une œuvre abondante, mais aussi un des rares journalistes à avoir observé d’aussi près l’Allemagne en train de sombrer dans le national-socialisme. D’une plume alerte, il en donne dans ces pages une série d’images prises sur le vif, à la coloration toujours plus sombre.

Le bruit des armes et les alarmes du temps ne sont pas étrangers au regain d’intérêt actuel pour les années 1930, enfouies dans notre mémoire collective. Comment échapper aux comparaisons qui s’imposent d’elles-mêmes, fût-ce au prix de simplifications abusives et de conclusions hâtives ? Les contributions qu’André Beucler (1898-1985) envoya jadis depuis l’Allemagne à différents journaux permettront sans doute de pondérer les jugements, en remettant en lumière les événements qui transformèrent en une dizaine d’années une république européenne en dictature violente. Après avoir remodelé à sa façon la société allemande pour obtenir son assentiment volontaire ou forcé, Hitler et ses émules ne tarderaient pas à s’en prendre aussi à leurs voisins au nom d’une idéologie raciste et meurtrière.

D’autres témoins français maîtrisant la langue allemande ont assisté à la montée du nazisme, mais peu d’entre eux ont effectué des séjours suffisamment prolongés en Allemagne pour en relater la vie quotidienne, au hasard des déplacements, des rencontres et des conversations, et pour délivrer à leurs compatriotes une image « en temps réel », précise et subtile, de ce pays qu’ils voyaient changer de jour en jour. L’ambassadeur André François-Poncet est de ceux-là, mais ses écrits relatifs à la période 1931-1938 ne furent accessibles au grand public qu’en 1946 (sous le titre Souvenirs d’une ambassade à Berlin). On peut aussi évoquer quelques articles lucides du résistant Jacques Decour, qui fut assistant de français dans un lycée allemand et dépeignit en 1932 dans Philisterburg une société en train de s’abandonner au pire (1).

André Beucler prend naturellement place parmi les connaisseurs de cette Allemagne sur laquelle il a beaucoup écrit. Il fut du voyage qui conduisit Pierre Laval et Aristide Briand à Berlin en septembre 1931, et commença dès lors à rédiger les observations, reportages ou chroniques qu’on trouve dans ce livre, envoyés jusqu’en 1939 à différents journaux. Tout ce qu’il voit, tout ce que lui confient les Allemands qu’il fréquente, est commenté et relaté sans fard, mais dans un style plaisant, soigné, toujours enlevé, inventif et plein de charme, qui révèle à chaque page l’écrivain de talent qui double le journaliste.

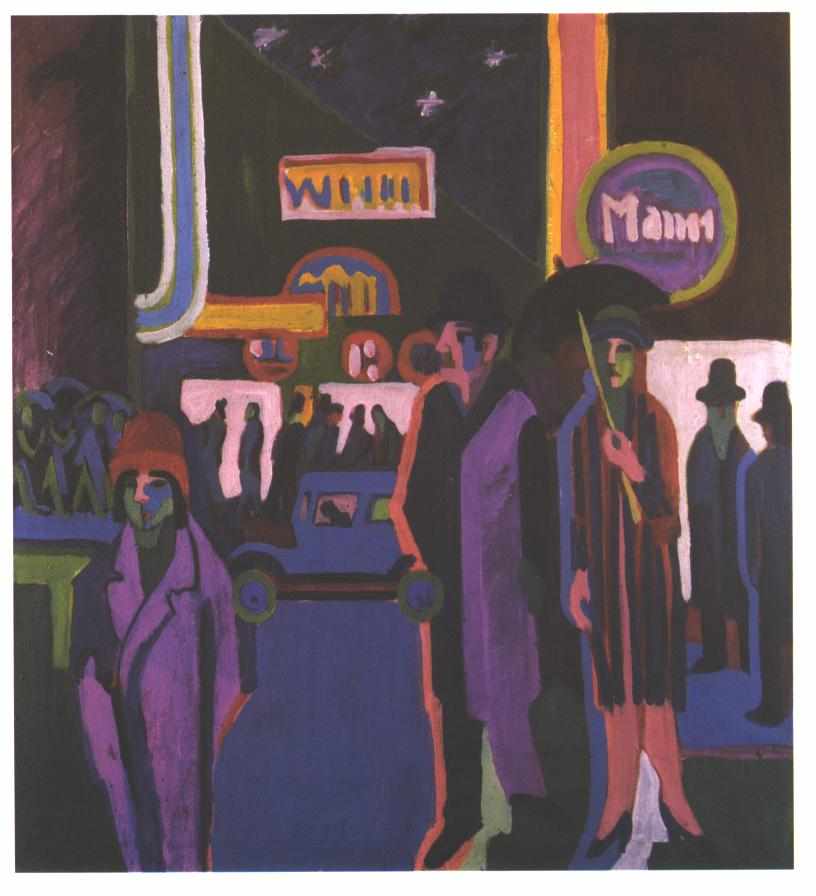

Au début des années 1930, il trouve en Berlin une capitale protéiforme où le labeur et l’industrie s’allient aux plaisirs, une métropole fascinante et dangereuse où toutes les classes sociales se côtoient. Les jeunes Berlinoises sont à la pointe de la revendication féministe, les arts et les spectacles sont florissants comme jamais, même si la rue se transforme aussi en terrain d’affrontements. Partout règne une liberté de mœurs inédite, les théâtres, les cabarets et les « salons » interlopes rythment la vie nocturne de ces années folles. Mais en même temps, les événements qui s’emballent à la une des journaux entretiennent la rancœur envers les vainqueurs de 1918. Derrière les moqueries qui rivalisent avec les applaudissements lors des apparitions publiques de Hitler (avant son accession à la chancellerie, s’entend), Beucler décèle déjà bien des signes inquiétants pour l’avenir de la paix, tel le souci des jeunes gens d’échapper à l’autorité de leurs parents pour « se donner à de nouveaux maîtres » (16 avril 1932) : cette disposition aventureuse jette d’autant plus facilement la génération montante dans les bras des nazis que la propagande « virile » en faveur de la société nouvelle sait attirer les garçons, sans nécessairement déplaire aux filles… même si nombre d’entre elles ne tarderont pas à déplorer le rôle subalterne que leur assigne Hitler.

Les réactions pourtant sont encore mitigées quand la dictature s’installe fin janvier 1933. L’inquiétude des uns se mêle à l’enthousiasme des autres : « Partout, l’angoisse se laisse deviner. Que craint-on ? La grève ? Les perquisitions ? L’arrêt de toute la machine ou le triomphe d’un parti ? » (21 février 1933). Mais, tantôt par prudence, tantôt par adhésion au programme nazi, les critiques s’éteignent rapidement, les voix se taisent, méfiance et dissimulation deviennent la règle pour une population soumise à une surveillance permanente.

On suit au fil des pages la progression rapide des idées nazies, non du point de vue critique de l’historien, mais parce que Beucler a l’art de mettre en scène le quotidien de cette époque, d’en traduire la substance, alors même que les aspirations à la paix s’estompent devant le curieux mélange de peur et d’espérance qui pousse tout un peuple à la soumission. Entre autres responsables de cette débâcle, Beucler invoque le sens qu’on prête aux Allemands pour le collectif, joint au prestige qu’exercerait sur eux, toutes classes sociales confondues, le port de l’uniforme : il n’est qu’à se souvenir du Capitaine de Köpenick, héros d’une comédie de Carl Zuckmayer, qui se fit remettre la caisse communale après avoir berné les édiles grâce aux galons de sa vareuse… louée chez un fripier ! Mais Beucler n’a garde d’oublier l’essentiel : la posture nationaliste de l’Allemagne, au-delà du simple patriotisme, son ambition de s’imposer face aux autres pays – à commencer par la France. L’auteur dresse alors un saisissant portrait-type du nazi « moyen » : « Il y a en lui du bourgeois menacé qui aurait mis un uniforme pour défendre son bien, du gangster et du colon. Il croit sincèrement que la puissance organisée militairement dont il représente une parcelle, est nécessaire à son pays, à l’Europe et au monde. Il ne comprend plus que les mots race et sang, et s’il pense à la guerre, c’est autant parce qu’il a le goût des armes que parce qu’il est convaincu que l’univers tout entier doit être remis en question » (12 octobre 1933). Saurait-on mieux dire, dans cette langue héritée de Montesquieu ou de Voltaire ?

Rétrospectivement, on peut s’étonner que des chroniques comme celle-là n’aient pas alerté davantage ceux qui les lisaient, mais nul n’est prophète en son pays. L’auteur n’omet jamais de souligner l’habileté dont les nazis font preuve, une fois au pouvoir, pour préparer la guerre sans en avoir l’air, aussi prompts à affirmer leur volonté de paix qu’à exploiter les faiblesses ou l’apathie des puissances victorieuses. Tandis que leurs organisations paramilitaires encadrent au plus près la population, ils renforcent en douce la quasi inoffensive Reichswehr, autorisée par le traité de Versailles, pour en faire la redoutable Wehrmacht qui entrera bientôt en action. Si les grandes puissances ferment à demi les yeux sur le réarmement de l’Allemagne, celui-ci n’échappe pas à Beucler, il lui suffit de regarder et de lire : « Les preuves de cette activité frénétique destinée à faire de l’Allemagne, si nous n’y prenons garde, un voisin dangereux, on les trouve jusque dans la presse hitlérienne elle-même qui, ne résistant pas à certains mouvements d’orgueil, entretient parfois bien imprudemment ses lecteurs des progrès de son armement et des tours de force de son industrie » (13 septembre 1934). Les mesures répressives se multiplient, les révoltes sont matées et les opposants envoyés en camp de concentration, tandis que le tri de la population s’opère selon les critères raciaux désormais officiels. Mais ce qui terrorise les uns fait le bonheur des autres : ceux qui détiennent une partie, même infime, du nouveau pouvoir, et se comportent désormais en maîtres tout-puissants.

Derrière la violence ouverte qui s’accentue, André Beucler en perçoit une autre qui s’insinue dans les esprits de manière pernicieuse. Reprenant le procédé littéraire de la pseudo-lettre, il imagine ainsi dans Amours allemandes (octobre 1934) qu’une femme écrit à son mari juif qui vient d’émigrer. On la voit passer sans honte du banc des victimes au clan des bourreaux, car, toute coupable qu’elle est d’avoir « souillé sa race » par son mariage, elle comprend vite son intérêt à prendre des amants parmi les officiers SS ! En 1938, Bertolt Brecht mettra en scène une situation similaire dans Grand-peur et misère du IIIe Reich : cette fois, c’est un mari allemand qui tend un manteau de fourrure à sa femme juive au moment du départ, alors qu’on est en plein été ! L’exil sera donc long, et l’époux vite consolé ! (Monologue de La Femme Juive)

On retire de la lecture de Vu d’Allemagne le sentiment qu’André Beucler a été un observateur lucide de l’agonie de la république de Weimar, alors que les dés n’étaient pas encore définitivement jetés, puis des premières années du nazisme. On voit qu’il a compris très tôt le sérieux de la menace : « Tous les jours que Dieu fait pour l’Allemagne, Hitler tire de la confiance populaire une provision d’énergie et de passion. Et les journaux du Reich de répandre cette légende dans le pays. Alors les passants ralentissent le pas devant la chancellerie et tournent la tête avec vénération vers la demeure gardée par des miliciens extatiques, où travaille l’homme qui, depuis dix ans, excite une nation, traite la France de race abâtardie et menace la paix de l’Europe. » (L’énigme, 5 octobre 1933) Ceux qui prévoient si bien l’avenir sont-ils toujours condamnés au rôle de Cassandre ?

(1) In Jacques Decour, La faune de la collaboration. Articles 1932-1942, réunis et présentés par Pierre Favre et Emmanuel Bluteau, La Thébaïde, 2012.