S’il faut un « mook » pour attaquer l’année, c’est bien celui qui vient de sortir sous le titre d’Attaques #5. L’encre en est encore fraîche, même s’il est dit, en cherchant bien ou par erreur, de 2022. Cela importe peu, car de grincements en bouffées d’insolence, par plages poétiques sorties de nulle part, soit de tous les coins de la planète, et staccato, ce volume s’insère dans notre monde. En quelque soixante entrées et essais, plus de quatre-vingts coauteurs en solo ou en groupe dessinent un dialogue labyrinthique, « kaléidoscope de segments fragmentés », dit Jacques-Henri Michot, qui font voir que « les frontières de la fiction » ouvrent le réel selon les réflexions liminaires de Jacques Rancière.

Le désordre des mots et des textes, qu’ils soient des opus importants ou la parole rare de Robert Linhart, interviewé, offre un festival au péril d’explorations de formes sur supports incertains. Ce n’est pas un inventaire à la Prévert mais un choix d’auteurs tricoté par Laurent Cauwet, qui dirige les éditions Al Dante et a réalisé une maquette remarquablement fluide. Ainsi se croisent des auteurs, forces vives de notre moment civilisationnel (der Moment, diraient les Allemands), dont la réalité datable s’invente par des renvois à toutes les formes de culture et plus encore en combattant la mélancolie par la valeur articulatoire (devenant ainsi das Moment) d’une poesis hors toute recette plastique préétablie. On y reprend goût à la lecture, à la pensée, à la liberté. Ce n’est pas rien.

Le pari de faire glisser d’une pratique à l’autre dans des jeux assez inhabituels de rappels et de déconstructions serrées se déroule sans concession et au péril des traductions de langues soigneusement mises en valeur dans un esprit d’équité culturelle peu commun. Ainsi, l’ouvrage nous situe, nous les lecteurs, dans des bribes d’utopies : celles, indéfectibles, d’hier, par traces de mots connus des avant-gardes constamment reconstituées, ce qui questionne leur portée et le sens de ce qui s’y loge. On y détecte moins des trames idéologiques qu’un souffle. Ce sont des existences et des exigences, des générations qui cohabitent, en tant qu’individus ou en collectifs, anonymes ou pas.

L’impossible est là, mal vécu à la Documenta 15 de Cassel qui pourtant n’a cessé de faire émerger les vedettes du lendemain, mais n’a pas supporté une direction collective, indonésienne, indifférente au patriarcat. Pour la disqualifier, on posa sans autre forme de procès dans la catégorie de l’antisémitisme un anticolonialisme post-Suharto qui représente un effort de libération exceptionnel. Il n’en reste pas moins que l’on comprend ce qui fit événement, quand la volonté de partage culturel dit « lumbung » rend l’œuvre plus proche d’un atelier avec les performances du groupe « ruangrupa » que des usages du marché de l’art. Regroupés sous l’intitulé de l’« Ayabombe », on entraperçoit aussi une jeune poésie haïtienne qui revendique sa liberté et ses pratiques de résistance et d’émancipation depuis la Grand-Rue de Port-au-Prince, tandis que « Le chant des rages célestes » du Chilien Aluhel Balam Monsalves Puentealba leur fait écho.

Ce qui est évident aussi est la force des textes de femmes, porteuses des mêmes radicalités : Carmen Diez Salvatierra, « burn out », la Brésilienne Angelica Freitas « Un utérus fait la taille d’un poing », la Marseillaise Liliane Giraudon, « Le poème cherche son usage » et repris par elle-même en français, l’écriture de Rina Kenović, un Madrugada en translangue mêlé de bosnien et d’espagnol (Mexique). Sont aussi émouvants les post it, « tickets d’ins(is)tance » de Natacha Guiller ou, pour son dialogue acide en minotaure minaudant, Virginie Lalucq. Avec Benjamin Fouché, un lancer fantôme de savonnettes mouillées déroute sans porter ombre aux formes classiques usuelles quand Jacques-Henri Michot, « En lieu et place », reprend en 45 pages la vieille recette du manuscrit incomplet, supputé et retrouvé, pour un « François B » en double de soi qui n’a rien d’obsolète. Tous se complaisent dans les jeux de glissements ; les suites « sans titre » de Charles Pennequin, sans limite de genre et de forme mi brève nouvelle mi manifeste très éclaté permet d’enchaîner avec l’image, autre support, jamais simples « photos » mais dossiers au fil de l’eau, tant pour Jean-Luc Moulène qui offre délicatement des fleurs dans une main entrouverte, qu’avec Paul-Armand Gette, qui, toujours sur les limites de l’intime, affiche ici un ou des points 0 comme référence absolue – que consacre sa mort en cette semaine. Le clin d’œil avec les années 1980 des galeries confidentielles de la rue Quincampoix (Chantal Crousel) jette un pont avec le Berlin de 2023 sépia et sans joie de Malek Khemiri, en pure correspondance avec les migrations évoquées.

Quand trois Tunisien(ne)s et un Marocain se disent leur exil, la parole à plusieurs voix n’exalte pas la mise en scène d’une écriture chorale. Elle apporte des analyses, s’empare du vécu et décline l’incertitude, la solitude, la précarité. Une bonne dizaine d’autres personnes que l’on n’entend habituellement pas se situent et nous situent à partir d’elles-mêmes par elles-mêmes et sur elles-mêmes ; ce point nodal permet de faire groupe et société en quête de commun. Dès lors, ce qui est constitué comme inaudible se fraie le chemin de possibles déjà là avant même de supposer ce qui doit s’imaginer.

On se laisse aussi porter par la « chronologie aléatoire pour une histoire secrète de la révolution » de Marius Loris et par le texte tendu de Pierre Tonnachella, « Voix 1 », sorte de basse continue d’un poète concis au cœur du siècle alors que Jean-Luc Parant tournoie de dessins en reprises dans sa « Suite sans fin » d’un soleil-(sans)révolution.

Tel un totem, autant qu’un fait et un dossier d’érudition solidement présenté, le « stridentisme » mexicain des années 1920 donne en relais le manifeste « abomuniste » de Bomkauf, en 1958, un poète de La Nouvelle-Orléans, noir de père juif. L’Amérique figure ainsi dans un registre qui lui est inhabituel. Le premier ne se voulut pas vraiment mouvement, plutôt « un geste, une irruption » sans esthétique propre, décalé du surréalisme européen autant que du 1917 russe, car lourd de sa propre guerre civile, mais avec des résurgences prolétariennes. Le second, grand poète, use d’un art poétique qui est un contre-manifeste pour rester au ras du malheur du monde. Ainsi va l’histoire longue des avant-gardes, qui reviennent aussi sous la forme de gloses de Schwitters.

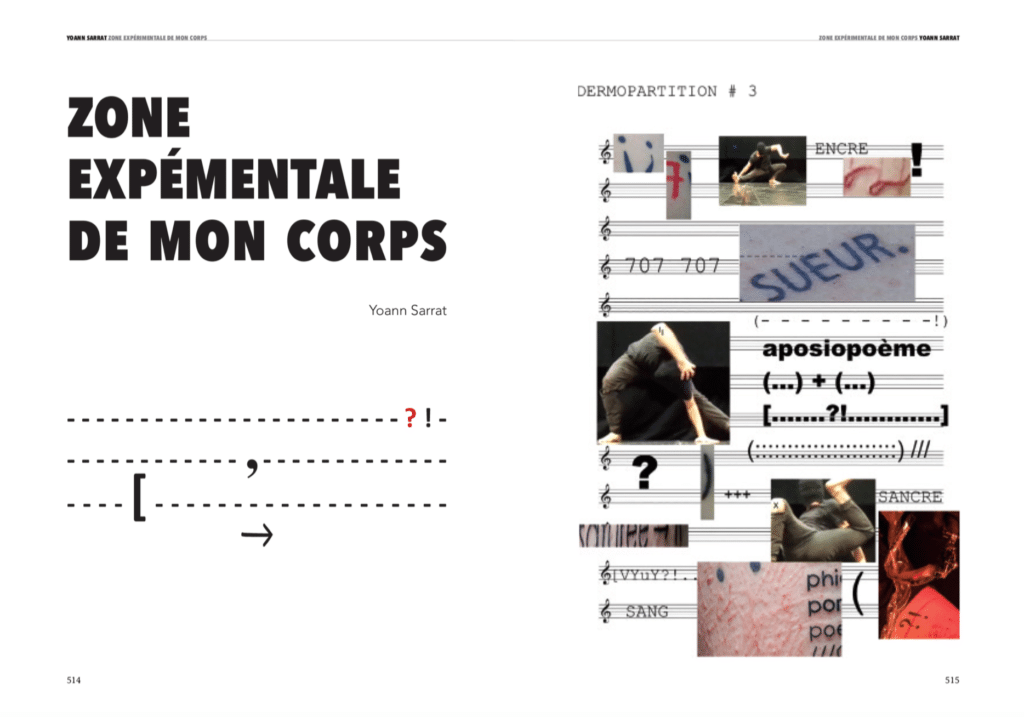

Par ailleurs, la maquette est superbe, un prodige d’inventions appropriées à chaque cas, quand la règle n’exclut aucun support. Jason Mache arrache des mots en recouvrant d’encre noire les pages dont ne ressortent que de faux haïkus non moins plastiques que les dessins d’Hervé Fischer avec le motif des « applis » en guise de tête dont le complément, fou et flou, devient corps dansé, au besoin scarifié d’un foisonnant « déplacement tattoo » de piercings chez le chorégraphe Yoann Sarrat dont les images rêvées débordent la « représentation ».

Il en ressort une parenté non pas méthodologique mais d’esprit d’auteurs du catalogue Al Dante, parfois d’Actes Sud, habituellement dispersés dans une poussière de lieux d’édition dont le centralisme parisien n’imagine même pas la diversité. Ils sortent des catégories littéraires établies et évoluent entre les genres jusque dans leur position genrée ; leurs plumes tournoient en je multiples, parfois jeux oulipiens, mais surtout fragrance de présents sensibles, immédiats, qui font prise de position, et c’est le propre des grandes revues.

Le tout confirme que la liberté d’assembler pour penser, de varier pour oser, d’essayer hors contraintes, passe par un dialogue avec les formes vivantes disponibles ou à explorer. Mieux que tout examen critique, l’avalanche des propositions possibles qui ne sont pas un amalgame pour bateleur de foire salue la joie d’entreprendre.