Après l’anthologie parue au Seuil l’année dernière (Le destin va ramener les étés sombres), Gallimard publie à son tour un recueil des poèmes qu’Etel Adnan composa un demi-siècle durant, de 1947 à 1997. Édité par Yves Michaud, le volume s’adosse à la brève monographie que le philosophe vient de consacrer à l’artiste et sort en même temps qu’une réédition de sa nouvelle intitulée Sitt Marie-Rose, toujours chez Gallimard.

À l’évidence, la publication concertée de ces trois livres vise à rattraper un certain retard. Née en 1925 et morte en 2021, Etel Adnan n’obtint en effet de véritable reconnaissance internationale hors des cercles littéraires qu’à l’occasion de la documenta de Cassel en 2012 où ses peintures furent exposées. Yves Michaud lui-même reconnaît avoir « découvert tardivement la peinture d’Etel Adnan » et en avoir été « ébloui », lui qui a pu s’entretenir ensuite régulièrement avec elle à propos de son art et de son parcours.

Il faut dire que l’existence d’Etel Adnan n’est pas banale. Fille d’un père syrien ancien officier de l’armée ottomane et d’une mère grecque originaire de Smyrne, élevée en français chez les sœurs à Beyrouth, elle s’est formée un temps à Paris auprès d’Étienne Souriau et de Gaston Bachelard avant d’enseigner la philosophie en Californie. Poétesse dès ses jeunes années, elle découvre la peinture aux États-Unis à la fin des années 1950 tout en devenant au début de la décennie 1970 critique culturelle pour la presse libanaise.

Comme le rappelle sa compagne, l’artiste et éditrice Simone Fattal, dans sa préface à Sitt Marie-Rose, la réception de ce texte écrit en français en 1976 et rapidement traduit en arabe a privé Adnan de son travail de journaliste et hâté la décision du couple de quitter le Liban en 1980 pour revenir aux États-Unis. Les milices chrétiennes, en particulier, avaient fort peu goûté la façon dont l’écrivaine y rend hommage à l’une de leurs victimes, Marie-Rose Boulos, une femme chrétienne libanaise engagée aux côtés des réfugiés palestiniens, enlevée et assassinée par les phalangistes en 1975.

Dans cette courte fiction dont la polyphonie fait résonner le morcellement de la société libanaise, Marie-Rose apparaît dès le début sous les traits d’une héroïne tragique d’autant plus moderne qu’elle s’oppose à ce que l’on qualifie de tragédie l’absurdité de la situation qui conduit inéluctablement à sa mort. Marie-Rose refuse le principe d’appartenance confessionnelle qu’Adnan qualifie de tribale comme elle s’érige contre l’idée que seule la vengeance devrait régir les relations entre tribus et parmi leurs membres. Parce qu’elle ne craint pas d’être lyrique ni épique par endroits, la colère qui traverse Sitt Marie-Rose embrasse tout, ou plus exactement, puisque tel est son style d’écriture, elle ramasse tout : les rapports entre morale et violence, entre hommes et femmes, entre Libanais et Palestiniens, tous empêchés d’aimer, alors même, clame Marie-Rose, qu’« il n’y a d’amour vrai que pour celui qui est Étranger ».

Les poèmes d’Adnan partagent aussi cette colère, bien que leur étendue amoureuse, pour dire le moins, s’y étrécisse brusquement en quelques endroits précis. Elle-même s’en effraie en 1982 dans « Beyrouth » : « Je n’aurai jamais cru | que la vengeance | soit un arbre qui | pousse dans mon jardin ». Elle s’en effraie mais, au lieu de conjurer ce sentiment croissant près d’elle, elle le regarde croître – « Les arbres poussent dans toutes les directions | comme les Palestiniens. » – puis elle se met à le nourrir. Car si l’on ne peut que tomber d’accord avec Adnan lorsqu’elle rappelle qu’« aucun peuple ne peut vivre éternellement | derrière des grilles », on tombe en revanche des nues lorsqu’elle annonce, quelques pages plus loin, que « nous irons d’une Solution Finale à l’autre | sur les plages folles de la Terre ».

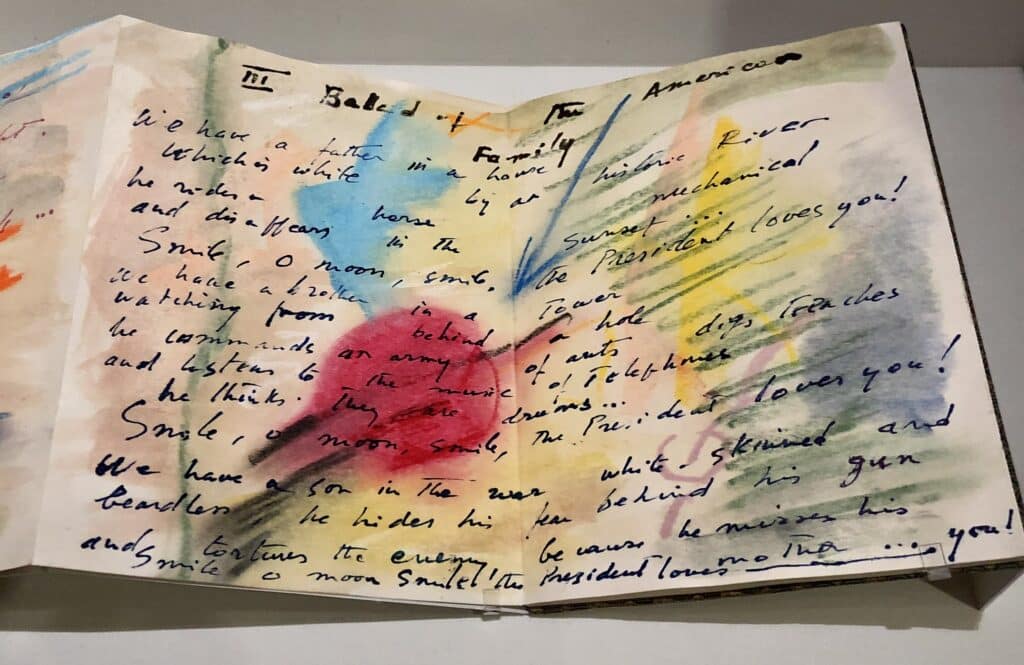

Certes, on objectera que le poème date, qu’il remonte à une époque où l’on usait de ce terme avec moins de précautions historiques qu’aujourd’hui et que le massacre de Sabra et Chatila n’était pas loin, non plus que celui de Tel al-Zaatar auquel elle a consacré son long poème dessiné intitulé L’Apocalypse arabe (1980), non reproduit dans le recueil en raison de son format leporello incompatible avec celui de la collection « Poésie Gallimard », comme le signale à regret Yves Michaud ; certes, mais ce genre d’objection ne fait, en définitive, que gagner du temps en s’éloignant du sujet pour y rapporter le contexte.

La « Note sur le contexte » qu’Yves Michaud place avant le poème « Jébu », écrit en français en 1969, tombe sous le coup du même reproche, d’autant qu’elle se révèle en partie approximative. Le philosophe précise en effet que les Jébuséens étaient les habitants de Jérusalem avant qu’ils n’en soient « chassés (et massacrés) par David » et que, « pour la petite et pour la grande histoire, l’opération de reconquête de Jérusalem par les soldats israéliens en 1967 portait le nom de Jébu ». Or, d’une part, l’existence des Jébuséens n’est attestée que dans l’Ancien Testament et, d’autre part, l’opération de ce nom (opération Yevusi) fut menée durant la guerre israélo-arabe de 1948 et non durant celle des Six Jours qui aboutit à la conquête de la vieille ville par l’armée israélienne.

Mais le vrai problème concerne surtout la teneur du poème lui-même. Que sa virulence réponde à la violence n’est évidemment pas problématique en soi. Ce qui l’est, en revanche, c’est qu’en saignant de colère comme on peut le faire par amour, son poème charrie avec lui de petits caillots de haine qui en bloquent aussitôt la lecture lorsqu’on y rencontre, par exemple, cette adresse : « ô voleurs de prières vous êtes venus | recouvrir la terre de tombes fraîches | et nous devrons brûler vos ancêtres pour | purifier la nuit ». Une incertitude persiste (si l’on veut) quant à l’identité précise de ceux qu’Adnan menace puisqu’ils ne sont jamais nommés, jusqu’à ce qu’elle résolve bien vite l’ambiguïté (ce que l’on ne voulait peut-être pas) : « Nous sommes conquis par des ligues d’usuriers | Des faussaires de l’Histoire », écrit-elle une première fois avant d’insister encore dix pages plus loin : « voleurs millénaires usuriers de la faim des | autres vous voleriez sa lumière à un œil | s’aveuglant ».

Certes, en 1967, les dictionnaires français font encore d’« usurier » l’une des acceptions de « Juif » aussi bien que d’« Arabe », le premier au sens figuré, le second dans le registre familier. Mais il est en l’espèce à peu près aussi probable qu’Adnan l’emploie dans « Jébu » pour désigner les Arabes que si elle avait voulu parler des Lombards. Le choix de ne pas écrire « Juif » ou « Israélien », de ne pas l’inscrire dans sa poésie, est déjà gênant, celui d’user d’un tel pseudo équivalent est proprement désolant, et, outre qu’il jette sur la vision de l’artiste une ombre bien dégoûtante, il la date plus encore qu’elle ne l’est déjà par moments (la comparaison entre Mao et Rimbaud dans L’Apocalypse arabe fait elle aussi songer à un vieux papier froissé).

On se sent dès lors presque soulagé de lire, sous la plume de Michaud, que « la peinture d’Etel Adnan n’a pas la même diversité de forme que sa poésie et elle n’a surtout pas non plus la même portée politique et sociale ». Paradoxalement soulagé, donc, mais tout de même insatisfait, tant les analyses du philosophe s’interrompent à chaque fois qu’elles s’apprêtent à fournir une indication potentiellement éclairante sur son œuvre. Michaud rappelle par exemple qu’Adnan « peint assise à sa table, de la même manière qu’elle écrit ses poèmes et autres textes », ajoutant que « cette position assise a une grande importance : le tableau n’est ni un écran, ni un paravent, ni un miroir. C’est un espace d’écriture ». Mais tandis qu’il avance dans cette direction prometteuse, l’auteur s’arrête aussitôt après sur une évidence définitive – « Quant aux médiums, tout art doit faire avec » – selon un procédé analogue à celui qui consiste chez lui à conclure toutes ses incises d’un point d’exclamation, comme s’il se mettait tout à coup à taper très fort sur son clavier pour mettre en exergue ce que pourtant il place entre parenthèses.

De la même façon, les trois thèmes qui sous-titrent son ouvrage – Les anges, le brouillard, le palais de la nuit – ne sont abordés qu’à la toute fin, et encore Michaud ne consacre-t-il guère plus d’une page à chacun d’entre eux. La figure de l’ange, pour s’en tenir à elle, tour à tour mutilée, profanée, compagne de voyage et des « nuits sombres » d’Adnan, est cependant omniprésente dans ses écrits où l’ange (angel) et la colère (anger) ont peut-être secrètement partie liée. « Ma poésie est réellement en anglais », soutenait-elle, et si sa peinture a bien quelque chose de céleste, sans doute est-ce aussi parce que la colère mondaine en est absente.

On ne saurait dire dans quelle mesure cette absence a pu contribuer à la faire apprécier lorsqu’on l’a redécouverte. Il faudrait, pour y réfléchir, rouvrir le dossier complexe et délicat à établir des liens entre abstraction picturale et violence historique, soit que l’on devine dans l’art abstrait une prise en compte radicale de cette histoire, soit qu’on y soupçonne, à l’inverse, un déni fondamental. Les formes de la peinture d’Adnan incitent à lui attribuer une position médiane proche de la seconde option – une peinture-peinture, comme on dit, qui se situerait dans le sillage de Nicolas de Staël, qu’elle admirait, et dans le voisinage de Véra Pagava, dont la facture est néanmoins à la fois plus dense et plus légère que celle d’Adnan.

Or c’est précisément cette légèreté qu’elle aussi recherchait dans la peinture, avec d’autant plus de joie – de « joie de vivre », dit-elle en français – que l’écriture, manifestement, la lui refusait pour l’enferrer dans ces mots qu’une toile laisse au contraire glisser sur elle, comme les couleurs se délestent en vibrant du poids que l’époque risque à tout instant de faire peser sur elles.