Peu d’ouvrages réussissent aussi bien que celui de Jean Lacoste à parler avec tant de limpidité et sur un ton aussi personnel de l’œuvre protéiforme de Walter Benjamin, réputée difficile, qui a touché à l’essentiel dans tous les domaines qu’elle a explorés. « Cinquante ans avec Walter Benjamin » pourrait être le sous-titre de ce livre où l’auteur a condensé son expérience de traducteur et d’exégète.

De Walter Benjamin, Jean Lacoste (membre du comité de rédaction et ancien co-directeur d’En attendant Nadeau) a traduit plusieurs œuvres essentielles : Sens unique, précédé d’Enfance berlinoise et suivi de Paysages urbains (Les Lettres Nouvelles/Maurice Nadeau, 1978), Charles Baudelaire. Un poète lyrique à l’apogée du capitalisme (Payot, 1982), Paris, capitale du XIXe siècle. Le Livre des passages (Cerf, 1987) et, avec Jean-François Poirier, Images de pensée (Christian Bourgois, 1993). Dans L’aura et la rupture. Walter Benjamin (Maurice Nadeau, 2003), il rappelait la singulière théorie de la traduction que Benjamin formulait, en 1923, dans sa traduction des Tableaux parisiens de Baudelaire : « La traduction doit, amoureusement et jusque dans le détail, adopter dans sa propre langue le mode de visée de l’original, afin de rendre l’un et l’autre reconnaissables comme fragments d’un même vase, comme fragments d’un même langage plus grand. »

Jean Lacoste n’a pas suivi cette voie périlleuse, préférant s’effacer devant l’évidence de la prose benjaminienne pour restituer l’exceptionnelle qualité littéraire de textes qui ont la magie d’un poème en prose et le charme de la phrase proustienne, comme la « Chasse aux papillons », dans Enfance berlinoise, qui se clôt sur ces mots : « C’est pour cela que le Potsdam de mon enfance est plongé dans un air si bleu, comme si ses morios et ses vulcains, ses paons du jour et ses aurores étaient éparpillés sur un de ces luisants émaux de Limoges où les créneaux et les remparts de Jérusalem se détachent d’un fond bleu foncé. » Ici, l’évocation des émaux de Limoges donne au souvenir d’enfance une signification à la fois esthétique et messianique. Le souvenir sauvé de l’oubli se change en œuvre d’art et en promesse de salut suggérée par l’évocation de Jérusalem.

Il fallait beaucoup de patience et d’endurance, mais aussi une vaste culture philosophique et historique pour traduire Le livre des passages, cette œuvre inachevée de Benjamin, immense accumulation de notes de lecture, de réflexions fragmentaires et d’essais récapitulatifs que la postérité a constamment cherché à reconstruire, à redisposer, à réinterpréter (comme on continue de le faire pour les Fragments posthumes de Nietzsche ou pour la suite énigmatique de L’homme sans qualités de Musil). Jean Lacoste a cherché à « jouer toujours de l’ambiguïté entre le Paris des livres et le Paris « réel », entre le Paris vécu et le Paris rêvé, ne pas chercher à effacer les écarts entre le français et l’allemand, ne pas essayer d’appliquer une seule grille d’interprétation à un projet qui a connu, depuis les tentations surréalistes du début jusqu’au « matérialisme dialectique » provocateur de la fin, une évolution complexe ».

Les chapitres que Jean Lacoste consacre au Livre des passages sont une excellente introduction à ce monument d’érudition que l’on peut lire comme le journal d’un flâneur baudelairien parti à l’aventure dans le labyrinthe des passages parisiens. Dans ce microcosme, Benjamin interprète le macrocosme du XIXe siècle, selon la formule de Lacoste, « de manière immanente, avec des notions qu’a forgées le XIXe lui-même » et fait un pied-de-nez aux historiens soucieux de méthodologie et de scientificité : « La méthode de ce travail : le montage littéraire. Je n’ai rien à dire. Seulement à montrer. »

Dans les années 1930, à l’époque où Benjamin réunit les matériaux de construction du livre qu’il n’aura pas le temps d’achever, les passages parisiens ne sont plus que des vestiges. La naissance des grands magasins, sous le Second Empire, les avait condamnés à la mort économique. Mais dans ces galeries commerciales que le Guide illustré de Paris présentait en 1852 comme « la récente invention du luxe industriel » reproduisant « une ville, un monde en miniature », Benjamin, en archéologue de la modernité, découvre les symboles des forces qui dominaient le XIXe siècle.

Aux chalands, les passages donnent l’illusion de la coexistence paisible de classes antagonistes dans un même espace social. Condensé des nouveautés techniques de leur temps, ils semblaient réaliser l’utopie d’une vie nouvelle, d’une nouvelle organisation sociale et une nouvelle relation avec la nature, alors que tout, dans leur conception et leur développement, restait soumis à la pression de la production marchande. Les passages étaient le lieu où prenaient consistance ces illusions collectives que Benjamin appelle des fantasmagories, où s’abolissait pour quelques instants la division de la rue et de l’intérieur, de l’individu et du collectif. Mais, Benjamin y revient constamment dans Le livre des passages, « le siècle n’a pas su répondre aux nouvelles virtualités techniques par un ordre social nouveau » et la conviction la mieux partagée au XIXe siècle, le progrès de la civilisation, apparaît comme la plus captieuse des fantasmagories. Aux yeux de Benjamin, toute la civilisation des passages parisiens n’était que fantasmagorie. Adorno, à propos du Livre des passages dont Benjamin lui avait soumis le projet, parlait d’une « fantasmagorie infernale ». Car les rêves utopiques du XIXe siècle se sont transformés en cauchemars : éternel retour de l’oppression, échec de toutes les révolutions.

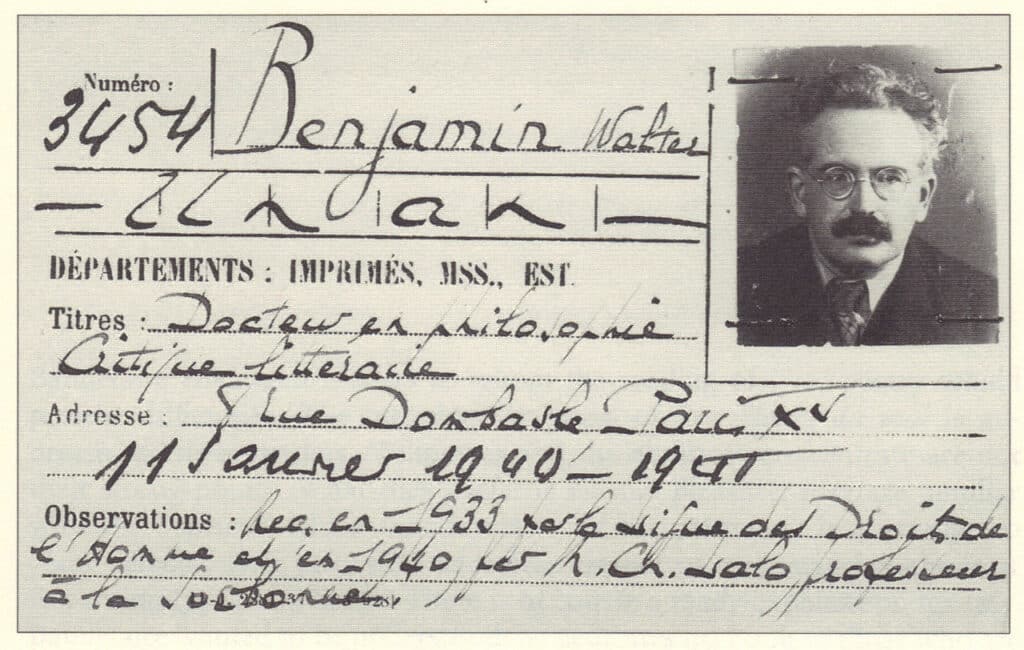

Dans la troisième partie de son ouvrage, consacrée au thème de l’exil, Jean Lacoste souligne que « Benjamin, qui a vécu en exil six ans (de 1933 à sa mort en 1940), et qui auparavant a vécu volontairement loin de l’Allemagne, en voyage perpétuel, n’est pas un exilé parmi d’autres ; il semble être l’exilé par excellence, dans la radicalité de cette figure, celui qui nous rappelle, comme Ovide, que, d’une manière ou d’une autre, nous vivons tous en exil, loin de l’origine ». L’exilé fait à Paris la pénible expérience de l’isolement qui le plonge dans la mélancolie dépressive : « Il y a des moments où le silence vous empoisonne », écrit-il dans une lettre de janvier 1935. Le refuge où il trouve un peu de sérénité est la Bibliothèque nationale. Une photographie de Gisèle Freund, en 1939, le représente travaillant dans la salle des catalogues située au sous-sol de la salle Labrouste. Dans une note de 1928, Benjamin dit de cette salle Labrouste que « le ciel d’été peint dans les arcades qui dominent la salle de lecture de la Bibliothèque nationale à Paris a étendu sur [le manuscrit du Livre des passages] sa couverture aveugle et rêveuse ».

Jean Lacoste, dans Walter Benjamin. Les chemins du labyrinthe (La Quinzaine littéraire-Louis Vuitton, 2005), montrait que la vie de Benjamin a oscillé entre deux pôles : Berlin, où il naît en 1892, fait ses études, et, plus tard, écrit et travaille jusqu’en 1933, tout en séjournant souvent à l’étranger, et dont la pensée ne le quitte pas pendant l’exil (la première partie d’Enfance berlinoise paraît en février 1933, juste avant le départ en exil de Benjamin, le 17 mars 1933, la dernière version du livre date de mars 1938) ; et Paris, qu’il a découvert en 1913, et qu’il ne quittera qu’au dernier moment, en juin 1940. Mais la France officielle, quand il aurait eu besoin de son aide, n’a pas été pour lui une terre hospitalière. Benjamin, écrit Jean Lacoste « a eu peu à se féliciter, dans son exil solitaire, de l’hospitalité de la France », et c’est un euphémisme : on est pris de honte dans les dernières pages du livre qui rappellent, avec une brièveté accablante, de quelle manière indigne la France a commis envers Walter Benjamin – comme envers tant d’autres exilés qui fuyaient la barbarie nazie – ce qu’il faut bien appeler, comme le fait Jean Lacoste, un crime contre l’hospitalité.