Christophe Granger, historien et sociologue, choisit de se pencher sur un bref combat de boxe de 1922, afin d’aiguiser ses outils et d’apporter « une contribution majeure à l’étude des actions humaines » – c’est en tout cas ce que nous promet Quinze minutes sur le ring.

Dans La disharmonie préétablie (Seuil, 1993), Gian Carlo Roscioni fait un détour par Leibniz pour illustrer le principe de l’omnia circumspicere propre à Carlo Emilio Gadda : pour écrire l’histoire de la maison de Braunschweig, Leibniz avait choisi de reconstituer d’abord celle de toute l’Allemagne, puis celle de l’empire d’Occident « puis, poussant plus loin, il avait affronté le problème des lointains ancêtres, de leurs tombes et cavernes […] remontant toujours en arrière jusqu’à la Genèse et à la création du monde ». En 1825, dans son Essai philosophique sur les probabilités, le marquis de Laplace imagine une intelligence « qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée, et la situation respective des êtres qui la composent […] : rien ne serait incertain pour elle, et l’avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux ».

En 1940, Vladimir Nabokov invente Sebastian Knight, écrivain russe exilé et mort prématurément ; dans son roman Succès, Sebastian Knight « se donne pour tâche de découvrir les coordonnées qui aboutissent à cet énoncé [un homme rencontre une femme] […] le livre tout entier est en fait un splendide pari sur les rapports de cause à effet ». Plus de soixante ans plus tard, dans un chapitre du Chapeau de Vermeer (2008, traduit par Odile Demange, Payot, 2012), Timothy Brooks fait un détour par le Canada, la pratique de la chasse au castor, la colonisation et l’établissement d’un commerce des peaux pour expliquer la présence d’un simple chapeau de feutre posé sur la tête d’un Hollandais (peint de dos). Et selon Sergio Bettini (Venise, naissance d’une ville, 1978), il faut rassembler toute l’histoire de Venise, son architecture, ses mœurs et son urbanisme pour justifier la forme tourmentée d’un seul objet, la forcola de gondole, une dame de nage biscornue. (En suivant l’opération inverse, un personnage de Franz Kafka se convainc de pouvoir expliquer l’univers en partant de la compréhension d’une seule toupie.)

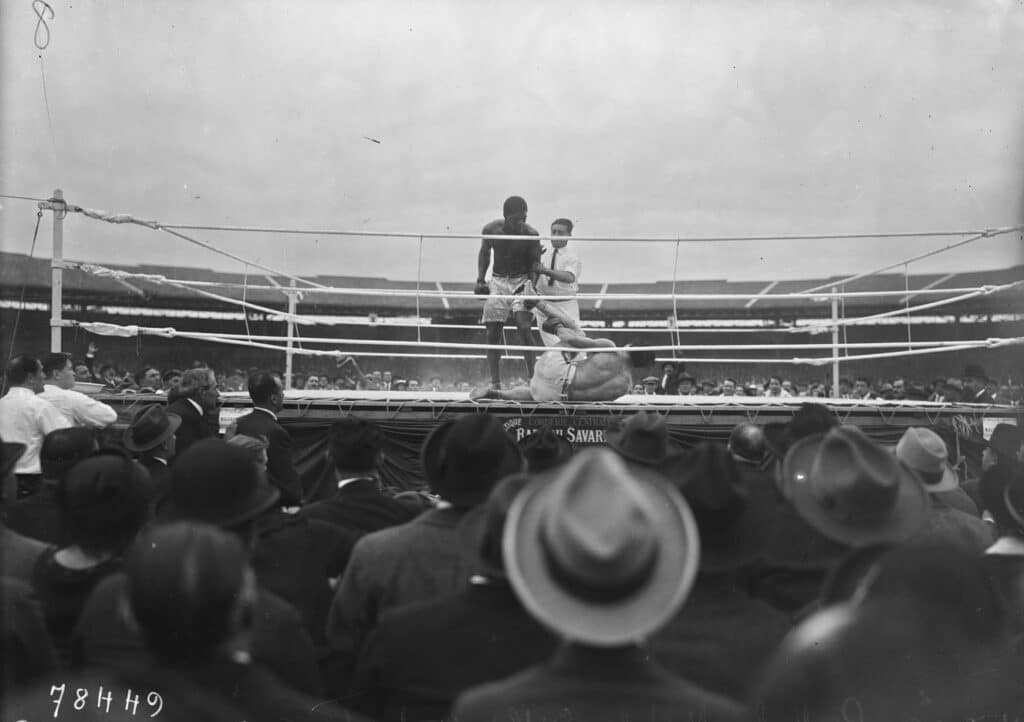

Aujourd’hui, Christophe Granger se choisit un objet d’étude modeste, et même chancelant, quinze minutes d’un combat de boxe disputé le 24 septembre 1922 entre Georges Carpentier et Battling Siki ; il se donne pour défi de rassembler tous les éléments qui ont rendu nécessaires des faits apparemment fortuits : non seulement le combat, mais chaque minute du combat et chacun des gestes accomplis par les boxeurs. Il y a quelques années, chez le même éditeur, dans une édition tout aussi élégante (un soin réservé d’ordinaire aux monographies d’artistes), il s’était déjà engagé à réunir sur 500 pages les éléments déterminant la vie plutôt brève d’un seul homme brinquebalé de France aux Marquises (Joseph Kabris ou les possibilités d’une vie. 1780-1822, Anamosa, 2020, prix Femina Essai). La différence entre quarante années de vie et quinze minutes de boxe n’est pas seulement un changement d’échelle, mais aussi de méthode et d’ambition : Granger présentait Joseph Kabris comme une biographie sociologique (« décrire les nécessités sociales qui pèsent sur une vie d’individu ») ; il semble vouloir, avec son Ring, s’aventurer au-delà des interprétations sociologiques habituelles.

Il ne s’agit plus seulement de comprendre une action mais de comprendre ce « que veut dire au juste comprendre une action » ; il ne s’agit plus seulement de collecter les déterminismes mais de comprendre comment ces déterminismes deviennent effectifs. Christophe Granger précise : « On peut être convaincu (et je le suis) qu’une action est le produit de déterminations sociales et ne pas se satisfaire d’admettre qu’il existerait quelque part un principe capable de régler par avance (et en permanence) tous nos actes dans leurs moindres détails. » Ce serait là une façon d’échapper au raisonnement circulaire de l’historien et du sociologue, à savoir affirmer qu’un fait advenu devait fatalement advenir, puis énumérer une à une les circonstances favorables à son avènement.

Dans sa préface en forme de « règle du jeu », l’auteur annonce un programme ambitieux, « peu susceptible de grandes généralités toutes faites ». Il ne nous cache rien de l’ampleur de sa tâche ni de son énergie à l’accomplir : « Le chemin qu’il s’agit d’emprunter est exigeant », « la question peut paraître triviale ; elle est en réalité redoutable », « je suis parti d’une question simple et d’une série d’autres qui le sont beaucoup moins », « le problème que je pose est alors d’une autre nature ». En octobre 1921, Siki lançait son défi à Carpentier, comme c’était la coutume chez les boxeurs ; dans sa préface, Granger lance son défi aux sciences sociales, qui ne peuvent refuser ; le match débute page 69.

Au cours du premier round (il y en a trois : institution, interaction, cognition), l’auteur est à son aise, il délivre au lecteur un certain nombre de détails éclairants au sujet de la boxe en général et de ce combat en particulier : la boxe comme spectacle devenue un véritable sport, les processus d’institutionnalisation, le principe de la violence rationalisée, le rôle de la presse, celui des managers, des directeurs de salle et des organisateurs de combats, les origines sociales de Carpentier, les origines ethniques de Siki, les préjugés racistes, la tentation pour chacun de se conformer à l’idée que le public se fait de lui, l’entreprise de crédibilisation de l’outsider, les différents styles de jeu, etc.

Tout cela suit bien sûr les règles habituelles de l’art de l’historien – on imagine Christophe Granger retenant ses coups, impatient de mettre pour de bon en pratique sa méthode de dépassement de la méthode. Au-delà de tous ces détails factuels, qu’est-ce qui nous permet de comprendre enfin cette action, « ce qui la rattache et ce qui la sépare de toutes celles qui étaient faisables » ? (L’auteur se sert abondamment de l’italique, cela fait partie de son style, comme « l’aspect dansant emprunté à Joe Jeannette » fait partie du style de Carpentier. Il cite pourtant ce conseil de Wittgenstein : « Ce que ton lecteur peut faire lui-même, laisse-le-lui. »)

Quand l’auteur en vient à affirmer, page 121, que « le combat de Buffalo, dans sa réalisation concrète, est donc une chose sociale », les spectateurs s’inquiètent : s’agirait-il d’un combat arrangé d’avance ? L’auteur va-t-il finalement s’incliner devant les sciences sociales classiques, traditionnelles, au jeu certes plus attendu mais, il faut le reconnaître, efficace ? Ou bien il s’agit d’une ruse, et l’auteur réserve encore les surprises de son jeu singulier ? On s’interroge d’autant plus que, depuis le début de ce combat, il livre au lecteur une série, assez fascinante, de tautologies.

Par exemple, page 78 : « Si Siki et Carpentier se tiennent sur le ring de Buffalo ce jour-là, c’est qu’ils sont légitimes à le faire, et s’ils le sont, autant commencer par le plus évident, c’est que ce sont des boxeurs. » Ou bien, page 84 : « Ce qu’ils s’apprêtent à faire vient couronner une série d’opérations préalables par lesquelles tout a été préparé pour que la rencontre se tienne. » Un peu plus loin : « [Le combat] était impensable un an plus tôt, il est devenu possible. Et s’il l’est devenu, c’est que quelque chose l’a investi d’une valeur qui l’a rendu nécessaire ». Ou encore : « Pour aboutir à l’action qui m’intéresse, à ces quinze courtes minutes effectivement visibles, il a fallu qu’elle devienne possible. » Et ceci, page 137 : « Les boxeurs ne peuvent faire en effet sur le ring que ce qui se fait sur un ring. » Parfois, l’auteur abandonne le swing de la tautologie pour l’uppercut du truisme, comme page 183 : « Ce qui est fait est fait après qu’autre chose a été déjà fait. » Ou page 243 : « Interagir, c’est agir en tenant compte dans l’action de l’agir de l’autre. » Il convient de se demander alors si ces évidences sont autant de feintes accomplies pour tromper le lecteur et fatiguer le sujet, ou si elles sont pour l’auteur un moyen d’économiser ses forces avant un assaut décisif, sans cesse retardé. (Christophe Granger décrit ainsi, au deuxième chapitre, le jeu de Carpentier : « On le voit sautiller, louvoyer, adopter des pas dansés, narguer l’adversaire, faire tournoyer ses poings devant lui en une sorte de bavardage gestuel qui, outre qu’il lui permet d’occuper le ring, donne à son jeu l’aspect relâché du numéro et celui menaçant du combat qui font alors le spectacle de boxe réussi. »)

En présence d’un adversaire plus coriace que prévu, l’auteur s’oblige à rappeler régulièrement son ambition, sa méthode et ses obstacles. Page 153 : « La situation où a lieu l’action, si elle intervient pour définir ce que font les boxeurs, est incapable par elle-même de produire ce qui a lieu. » Immédiatement après : « La question qui se pose prend alors une tournure tout autre. Elle ne demande pas : que font exactement les boxeurs ? Elle demande plutôt : à partir de quoi le font-ils ? » Page 169 : « C’est là que s’ouvre le plus difficile à décrire. Où passent les tendances à agir dans une seule et même action ? » Il persévère page 171 (« Il faut entrer à nouveau dans la microanalyse du combat ») et affirme cent pages plus loin, vers la toute fin du dernier round : « On n’a pas décrit le combat de Buffalo si l’on ne décrit pas aussi ces actes réflexifs d’ajustement au jeu. »

Christophe Granger semble être aussi préoccupé par son sujet et le but qu’il s’est fixé que par la difficulté ou l’impossibilité de l’atteindre. Quand il s’agit, au troisième round, de mesurer la part de la pensée dans le combat, il constate que « l’historien est mal armé pour se saisir de cette dimension mentale ». « Il y a là un creux dans l’explication qu’il faut, au moins un peu, affronter pour lui-même. » Après tout, saint Augustin, pourtant pourvu d’une belle allonge et d’un joli jeu de jambes, a laissé irrésolue l’énigme du libre arbitre. Roscioni, toujours à propos de Gadda, nous avait d’ailleurs prévenus : l’omnia circumspicere est « un objectif hors d’atteinte et constamment déroutant ».

« Il est temps de reprendre une dernière fois tout le combat pour le comprendre enfin », écrit vaillamment Granger, à la fin de son dernier chapitre, ne s’avouant pas vaincu. Le lecteur se console en constatant que deux choses sont préservées à l’issue de cette étude : le mystère de nos actes et le désir d’élucidation des sciences sociales.