Deux communautés idylliques, construites au milieu de nulle part, l’une aux États-Unis et l’autre en Russie, ont fourni en plutonium l’arsenal atomique des deux rivaux de la Guerre froide. Plutopia, livre remarquable de l’historienne américaine Kate Brown, en retrace la terrifiante histoire.

C’est un livre sur deux villes-usines, bâties dans des lieux pauvres et reculés à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui fabriquent en secret du plutonium militaire. Deux villes jumelles appartenant à l’État mais gérées par des chefs d’entreprise. Deux villes prospères et familiales entourées de barbelées et de communautés précaires. Deux villes sous la surveillance permanente d’agents de la sûreté nationale, d’informateurs et de médecins. Deux villes où la santé publique et l’environnement ont été sacrifiés à l’impératif de produire vite et à moindre coût. L’une se situe dans l’extrême nord-ouest des États-Unis, à Richland ; l’autre en Russie, dans le sud de l’Oural, à Ozersk. En quarante ans, les usines de plutonium de ces deux villes ont émis chacune l’équivalent de deux Tchernobyl. Des catastrophes nucléaires au ralenti.

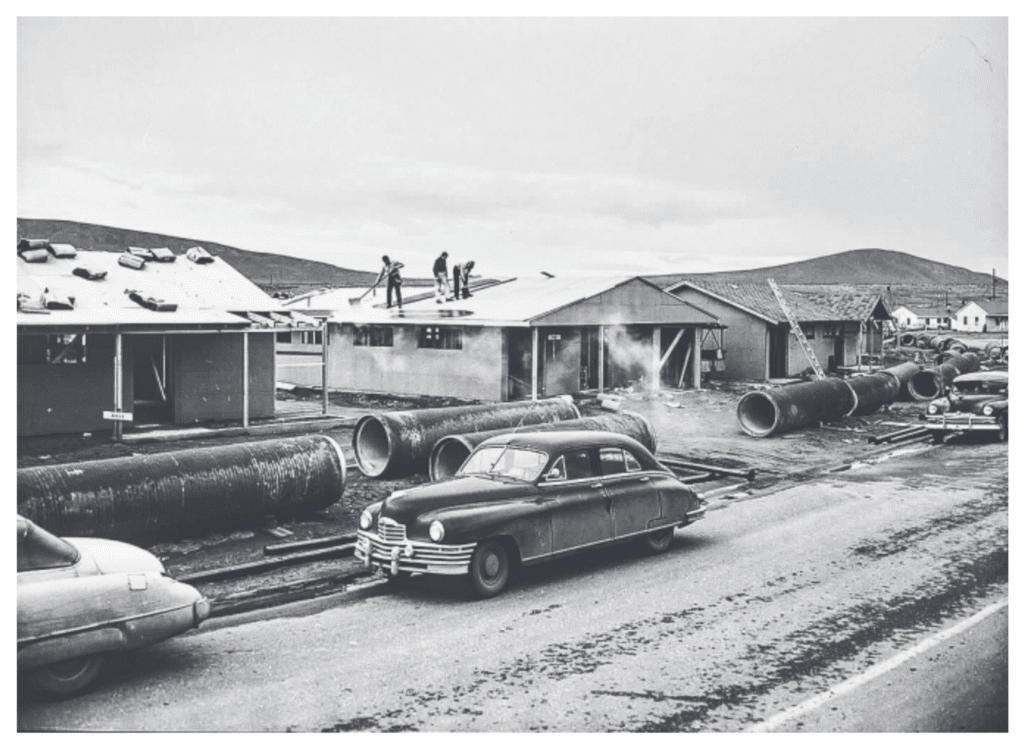

Professeur d’histoire au MIT, Kate Brown marie avec talent enquête de terrain et dépouillement d’archives. Brefs et narratifs, très bien traduits, les quarante chapitres du livre rassemblent des histoires et des illustrations souvent édifiantes, comme en témoignent les photos reproduites ci-dessous.

Les deux premières parties retracent la construction de ces deux immenses usines de plutonium et des ghettos dorés prévus pour leurs employés. Côté américain, les militaires choisissent un site si éloigné et inhospitalier qu’ils peinent à faire venir et à retenir les 60 000 travailleurs du bâtiment dont ils ont besoin. Ils parviennent néanmoins à livrer l’usine au bout de seulement 23 mois, juste à temps pour produire le plutonium de la bombe larguée sur Nagasaki.

Informés par leurs espions des détails du projet Manhattan, qui vise à doter le gouvernement américain de la bombe atomique, les dirigeants soviétiques décident de bâtir leur propre Richland pour équiper leurs propres bombes atomiques. Mais faute de moyens, leur ville-usine est construite par des prisonniers du Goulag . Elle met dix ans à sortir de terre.

En Russie comme aux États-Unis, les dirigeants renoncent à faire produire leur plutonium par des travailleurs itinérants ou des soldats, instables et prompts aux beuveries. Ils préfèrent créer ce que l’auteure appelle des « plutopies » : des havres de paix dédiés à des familles mononucléaires typiques de la classe moyenne, où la prospérité compense l’isolement, la surveillance incessante et les risques sanitaires. La famille moderne est le noyau du nucléaire.

À l’abri derrière des barbelés, la cité-dortoir de Richland a tout des banlieues chics de l’après-guerre, même si elle est habitée par de nombreux cols-bleus, financée entièrement par le gouvernement, administrée comme une entreprise, entourée de miradors, surveillée de près par le FBI et ségréguée ethniquement ; la libre entreprise n’y existe pas et la presse est muselée. À Ozersk, après des débuts difficiles, la déstalinisation lancée en 1956 offre aux habitants de circuler hors la ville, d’acheter leurs logements et d’administrer leur municipalité (même si l’impunité et la corruption y restent endémiques). Comble du paradoxe, l’industrie de l’armement nucléaire a créé une ville totalitaire sur le sol américain et réalisé le rêve américain en territoire soviétique.

La prospérité achète le silence et la soumission, mais elle a aussi un coût sanitaire, car l’argent dépensé pour le cadre de vie ne l’est pas pour la sécurité. À Richland, par exemple, le gouvernement investit davantage dans les écoles que dans le stockage des déchets radioactifs. Le plutonium est pourtant le produit le plus dangereux et le plus volatil au monde.

Produisant dans l’urgence et à l’abri des regards, les directeurs d’usine exposent les travailleurs et les riverains à des niveaux de radioactivité inutilement élevés. Ceux qui travaillent au plus près des solutions radioactives sont souvent les moins formés et les moins informés. Les laborantins d’Ozersk, des femmes pour la plupart, ne savent même pas qu’ils travaillent avec des solutions radioactives. Ils les manipulent à mains nues, en trimbalent des seaux entiers devant les salles de cantine et les bureaux, avant de rentrer chez eux sans s’être changés. À Richland, exaspérés par les consignes de sécurité, nombre d’employés les contournent.

Les accidents sont nombreux et certains sont catastrophiques, comme le raconte la troisième partie. Celui qui a lieu en septembre 1957, non loin d’Ozersk, sur un site de retraitement de combustibles nucléaires, est presque aussi grave que Tchernobyl et Fukushima. Mais, des deux côtés du rideau de fer, une quantité invraisemblable de déchets radioactifs est aussi rejetée volontairement dans la nature, par ignorance ou par économie.

Les premières années, les dirigeants des usines de plutonium prennent d’autant moins de précautions qu’aucune épidémie ne frappe les travailleurs, malgré quelques signes inquiétants, et que la faune et la flore alentours ne dépérissent pas d’un coup. C’est une des perversités du mal des rayons : ce n’est pas une maladie en soi, mais un facilitateur de divers maux se déclenchant à divers âges, depuis la fausse couche jusqu’à l’effritement de la colonne vertébrale, en passant par les cancers, les leucémies, les maladies de la thyroïde, l’anémie, les troubles neurologiques, etc. Il est donc difficile de prévoir et de mesurer les effets des isotopes radioactifs – et d’autant plus facile, au contraire, de nier leur toxicité.

Au moment de la construction des usines de Richland et d’Ozersk, les scientifiques savent cependant depuis des décennies que la radioactivité est dangereuse. Les recherches médicales menées au sein du projet Manhattan montrent en outre, dès 1945, que les isotopes radioactifs les plus dangereux ont une longue demi-vie, sont difficiles à détecter et à déloger du sol et des organismes, détruisent les cellules, attaquent le système immunitaire, le système digestif et le système circulatoire, causent des cancers, accélèrent le vieillissement et entraînent la mort.

Les militaires savent aussi que la radioactivité se concentre facilement dans les plantes et remonte ensuite la chaîne alimentaire. Mais ils espèrent que les rayons vont perdre leur nocivité en se diluant dans la terre, dans l’eau et l’atmosphère. Raté… La majeure partie de la radioactivité se loge en fait dans la couche arable, à proximité de l’usine, ou vole jusqu’aux grandes agglomérations voisines. Au lieu de se disperser, les isotopes radioactifs se concentrent là où ils ont le plus de chances d’entrer en contact avec la faune, la flore et l’humain.

Secret défense oblige, les militaires ne transmettent pas ces informations aux cadres de DuPont qui font tourner les usines de Richland et doivent traiter les millions de litres de gaz et de liquides radioactifs qu’elles rejettent chaque année. Les médecins du travail ont l’ordre de cacher aux employés leurs problèmes de santé liés aux radiations. Des rapports sont falsifiés. Et les accidents provoquent les mêmes réponses en URSS et aux États-Unis : mensonges officiels, dénigrement des malades, harcèlement des dissidents.

Malgré leurs efforts, les scientifiques peinent à saisir comment les radiations se propagent et affectent les organismes, comme le montre la quatrième partie. Non seulement leurs méthodes sont imparfaites, mais ils refusent d’étudier certains objets. Par exemple, ils comprennent mal l’exposition chronique à de faibles doses de rayons alpha et bêta parce qu’ils la comparent aux effets des puissants rayons gamma libérés d’un coup par les bombes atomiques larguées sur le Japon. Pendant longtemps, seuls les chercheurs soviétiques s’intéressent aux perturbations génétiques et aux liens entre radiations et cancers.

La société fermée soviétique a des avantages, mais aussi des inconvénients : plusieurs générations de villageois des alentours d’Ozersk, qui utilisent l’eau d’une rivière hautement contaminée pour boire, cuisiner, se baigner, arroser leurs cultures et abreuver leur bétail, sont ainsi soumises sans le savoir à une expérience grandeur nature – dans les années 1990, cette population présentait, entre autres maux, le taux de leucémie le plus élevé au monde après celles de Nagasaki et d’Hiroshima.

La société ouverte américaine a aussi ses inconvénients. Si les scientifiques américains ne s’intéressent pas aux perturbations génétiques ni aux liens entre radiations et cancers, ils n’étudient pas non plus la manière dont les isotopes radioactifs pénètrent les paysages et les organismes. Mais cette société ouverte a des avantages, notamment la liberté de parole et d’information. Les fermiers peu éduqués qui habitent les communautés subissant la radioactivité en savent ainsi souvent plus long que les scientifiques.

En marge des villes-usines de Richland et d’Ozersk, de l’autre côté des clôtures barbelées, vivent en effet des peuples indigènes, des agriculteurs, des travailleurs des services, des ouvriers du bâtiment, des soldats, des prisonniers ou d’anciens prisonniers. Ayant toujours vécu là, amenés de force ou attirés par l’industrie nucléaire, ces citoyens de seconde classe ne bénéficient ni des conditions de vie avantageuses des employés d’usine ni d’un suivi médical, alors que beaucoup souffrent de graves problèmes de santé.

La guerre froide terminée, les usines nucléaires de Richland ont fini par fermer. Trente ans plus tard, leur assainissement a déjà coûté plus de 100 milliards de dollars aux contribuables américains, et il n’est toujours pas terminé. L’usine du site d’Osersk reste également une source de contamination radioactive – elle est soupçonnée, par exemple, d’avoir envoyé du ruthénium-106 dans l’atmosphère de la majorité des pays européens, en 2017. L’âge du nucléaire est loin d’être clos.

Historienne incontournable de l’atome, Kate Brown est une conteuse méticuleuse et informée. On peut cependant regretter que les vignettes qu’elle propose ici, souvent isolées les unes des autres, ne permettent pas d’appréhender dans son ensemble l’histoire de Richland et d’Ozersk. On lit par exemple que « Richland et les communes voisines ont régulièrement souffert des longues périodes de récession qui suivaient les périodes fastes des grands projets gouvernementaux », mais on aurait aimé en savoir davantage sur les hauts et les bas de ces communautés. La fermeture des sites n’est guère approfondie non plus. Kate Brown aurait pu discuter également de ses sources secondaires, car de nombreux travaux ont déjà été consacrés à ces deux villes-usines, dont elle n’évoque ni la genèse, ni les obstacles, ni les limites.

Mais ces légers bémols ne sauraient faire de l’ombre aux grandes qualités du livre, dont la traduction était attendue depuis la parution en français d’un autre ouvrage remarquable de Kate Brown, Tchernobyl par la preuve. Vivre avec le désastre et après (trad. de Cédric Weis et Marie-Anne de Béru, Actes Sud, 2021).

![Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944 [1942-1944], tr. de l’anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 600 p. Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/02/1200px-Behemoth_and_Leviathan_Butts_set.jpg)