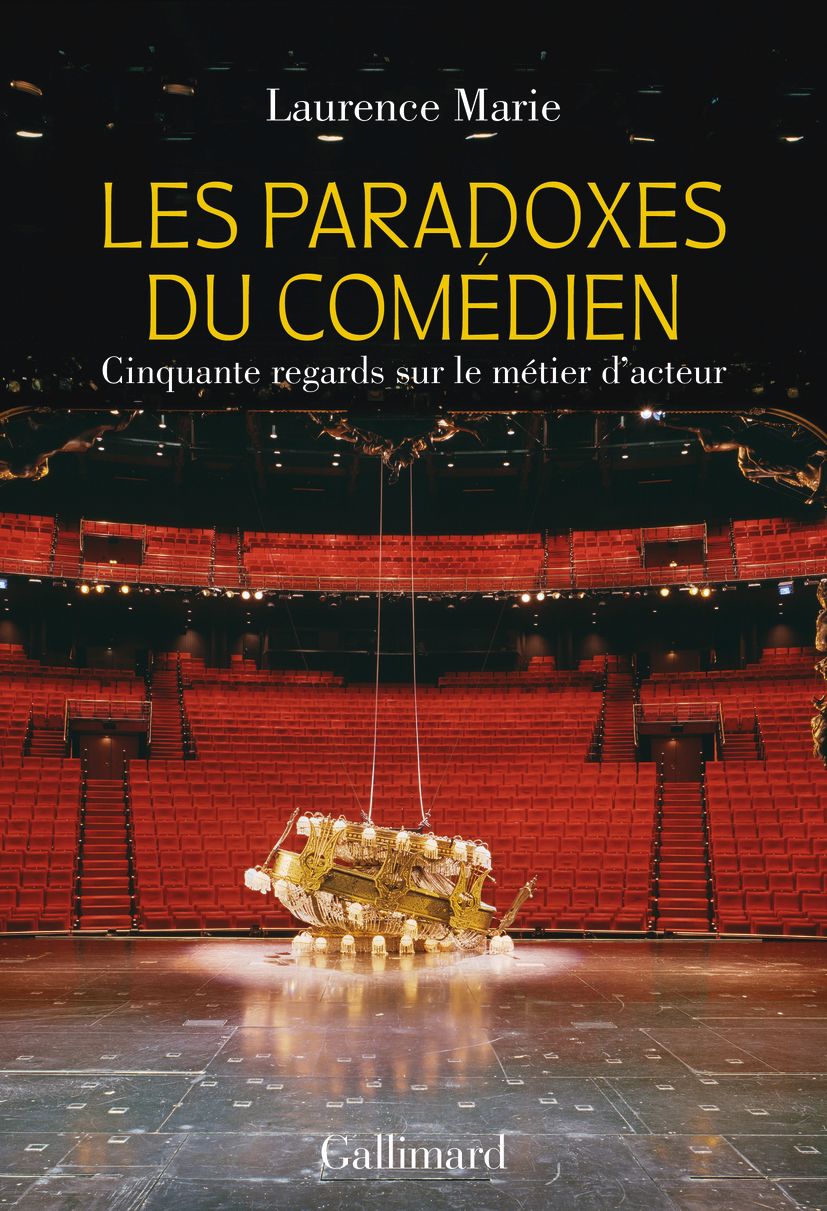

Cette fois, nous chroniquons brièvement des ouvrages qui invitent à la curiosité. On peut y chercher des secrets d’artistes, en écoutant cette cinquantaine de comédiens rassemblés par Laurence Marie, ou découvrir un écrivain au parcours fort critiqué dont François Lagarde fait l’inventaire, ou encore dire adieu à Lignes, revue d’une pensée critique et parfois révolutionnaire, qui publie son ultime numéro. On peut aussi être curieux de l’évolution de la campagne dont Amélie Poinssot décrypte les crises, sinon de la ville que Sonia Lavadinho, Pascal Le Brun-Cordier et Yves Winkin qualifient de relationnelle. À moins que l’on ne retourne, comme Loïc Wacquant, à l’ère de la grande ségrégation des Noirs américains.

Soit cinquante personnalités du théâtre invitées à commenter le dialogue de Diderot sur le métier de comédien, qui dévoilent, ou non, leur art du mentir vrai. D’après Clément Hervieu-Léger, peu d’acteurs ont lu le Paradoxe, « mais tous savent en gros de quoi il s’agit ». En gros, d’une opposition, d’un choix, d’une recherche d’équilibre entre un jeu guidé par les émotions et un jeu sous le contrôle du « sang-froid », que privilégie Diderot. D’aucuns préfèrent suivre Stanislavski, Strasberg, le method acting qui invite à puiser dans ses ressources intimes, physiques, mentales, émotives. D’autres s’en méfient, tel Vincent Dedienne : « Je ne monte pas sur scène pour être ému, pour être le consommateur de l’émotion, mais pour en être le fournisseur. » Alain Françon trouve insupportable le « protocole compassionnel » qui se joue souvent sur le plateau. Daniel Mesguich juge le Paradoxe nécessaire mais pas suffisant, et se prononce « pour une distanciation chaude ». Guillaume Gallienne, lui, se déclare en complet désaccord avec Diderot selon qui l’émotion empêche de jouer : pendant une lecture de Contre Sainte-Beuve à la radio, ses pleurs « sont sortis exactement au moment opportun », et il a pu poursuivre sans difficulté, « car mon émotion était juste et au bon endroit ». Pour Christian Hecq, « Jouer, c’est osciller constamment entre l’abandon et le contrôle ». Éric Ruf évoque les bons partenaires, ceux qui comme Denis Podalydès jouent « le match en train de se jouer et pas celui qu’ils avaient décidé ».

À chacun ses maîtres, sa méthode, mais qu’ils se fient à leur cœur, leur cerveau, ou comme Florence Viala à leurs deux cerveaux, « un dedans et un dehors », tous soulignent la nécessité d’un travail intense jusqu’à ce que la technique devienne une seconde nature et leur permette de s’en libérer. Le paradoxe est dans le pacte entre l’acteur et son public, conclut Sivadier : « chacun reconnaît l’artifice mais tout le monde est là pour y déceler une forme de vérité. » Dominique Goy-Blanquet

Amant de Michel Leiris, ami de Jean Paulhan, mari d’Élise, Marcel Jouhandeau (1888-1979) fut aussi, à l’image de Céline et d’autres, raciste, antisémite et collaborateur, à quoi il faut ajouter, comme si cela ne suffisait pas, sexiste indécrottable. On lit encore Céline, tout abject qu’il fût. On lit beaucoup moins Marcel Jouhandeau.

Ce polygraphe – et graphomane – oscille sans cesse entre le génial et l’abject. Heureusement pour nous, ses livres échappent régulièrement à la petitesse de l’homme. Son œuvre est parcourue de trouées étincelantes. Elle est construite sur la culpabilité (notamment homosexuelle) et sur la manie de vouloir se racheter, elle est tissée de vérités éblouissantes et de mensonges mesquins – ou l’inverse.

Jouhandeau est un réaliste et un mythographe au sens étymologique du mot. Le cycle de Chaminadour, « major pars » de son œuvre, se situe à l’interface de l’ethnographie et de la légende, du réalisme et du fantastique. Jouhandeau aimait à se décrire comme dépourvu de toute imagination, il se prétendait chroniqueur, simple « notaire de la vie ». Mais ses œuvres parlent contre lui : si le matériau de base est presque toujours non fictionnel, Jouhandeau lui confère sans cesse les atours du mythe. La biographie de ses personnages se mue en « surbiographie », l’autobiographie en automythobiographie. Son style est un exhausteur de réel – d’humanité comme d’inhumanité. À cet égard, Prudence Hautechaume, Marguerite Bargeron, ou Images de Paris, parmi d’autres œuvres, demeurent d’authentiques chefs-d’œuvre.

François Lagarde circule avec aisance dans ce foisonnement hétéroclite. Il ne passe sous silence aucune des ignominies qu’a pu écrire ou commettre Jouhandeau (voir le chapitre « Antisémitisme et collaboration »). Il se ne s’agit pas de le réhabiliter, mais de faire lire son œuvre en conscience. Si la tâche était ardue, le pari est réussi. Alexis Buffet

Il est de bon ton de regretter la disparition de toute revue. Au nom du pluralisme. Ce n’est souvent qu’hypocrisie. Il existe des revues dont la disparition importe peu. Ce n’est pas le cas de celle de Lignes, que l’on déplore tout en en saisissant les raisons. Il y a la désaffection des revues sur papier et l’épuisement d’un projet – au sens fort – devant un avenir qui n’en est pas un. D’où cet ultime numéro et son titre dont on devine le contenu.

Il faudrait avoir l’optimisme chevillé au corps pour ne pas sombrer dans la désolation après sa lecture. Ou bien être aveugle, indifférent, ne s’intéresser qu’à soi-même, un soi-même lui aussi menacé, y compris à court terme. Et encore, cela aurait pu être pire : on apprend que le numéro était bouclé avant le 7 octobre 2023, avant le trou noir de la pensée.

En dépit, çà et là, de quelques notes d’un vague espoir, on comprendra que d’avenir il n’y a pas, pour Lignes cela va sans dire, mais pour le monde. Serions-nous dans la même détresse que Kurt Tucholsky qui se suicida en exil en 1935, que Walter Benjamin qui le fera cinq ans plus tard ou encore que Stefan Zweig en 1942, en bref quand il était minuit dans le siècle et quand il n’y avait aucun lieu où diriger son regard ? (On se souviendra a contrario qu’Ernst Bloch entama la rédaction de son Principe espérance dans le désarroi de l’exil et qu’il la poursuivit quand tout espoir était noyé dans l’expérience soviétique est-allemande.)

Lignes n’était pas une revue militante, mais elle armait la pensée. C’était une revue d’idées. Les revues d’idées seraient-elles superflues quand l’extrême droite piaffe devant la porte ? « Le pire est inéluctable, si nous restons passifs », écrit Enzo Traverso qui, à la manière d’un Daniel Bensaïd, avait tenté de concilier pensée et militantisme, ce vieux mot. Désormais, on dit « activisme » (« terrorisme » n’est pas loin). Quant au fond et la forme de Lignes, on empruntera pour les définir ces mots qui caractérisent peut-être également son principal artisan, Michel Surya : vertueux, austère même, ascétique à la longue. Intransigeant aussi, un peu comme le fut Maurice Nadeau à l’héritage de qui, pour l’heure, nous n’avons pas encore renoncé. Sonia Combe

En plaçant le « renouveau paysan » et « l’urgence écologique » au centre de ce livre, Amélie Poinssot, journaliste à Mediapart, renouvelle le propos habituel sur la crise structurelle de nos campagnes, fondée sur la toute-puissance de l’agro-industrie et la disparition des paysans. Elle constate que, malgré les « départs massifs », « une population nouvelle frappe à la porte ». Elle nous emmène dans les fermes, brosse le portrait de paysannes et de paysans de la jeune génération, raconte leurs projets. Et finit par cette considération : « l’agriculture paysanne est une alternative pour contrer le rouleau compresseur de l’agro-industrie. »

Rares, parmi ces nouveaux paysans, sont ceux qui ont acquis leur ferme par transmission familiale. La plupart proviennent du milieu urbain et ont choisi par conviction de s’installer à la campagne. On les appelle les « bifurqueurs ». Ce sont des jeunes, dont beaucoup de femmes, qui veulent « changer le monde agricole, sauvegarder un territoire », rompre avec le modèle productiviste. Les filières qui les attirent sont plutôt le maraîchage, l’élevage caprin ou la culture du blé. Si leur poids est encore faible face aux grands groupes qui dominent les organisations syndicales et les chambres d’agriculture, leurs expériences sont encourageantes. En fait, ces « nouveaux paysans » se heurtent à deux obstacles majeurs qu’Amélie Poinssot raconte en détail : l’absence de formations adéquates et l’inaccessibilité du foncier. Certains parviennent à les contourner, au prix d’un long acharnement. Deux cas, happy end développés à la fin de l’ouvrage, en montrent le prix.

Ce passionnant reportage, que l’on ne saurait réduire à des cas isolés, souligne au contraire l’enjeu à l’origine des crises actuelles. L’extension d’une agriculture paysanne, c’est-à-dire « des fermes de petite taille, aux méthodes respectueuses des territoires dans lesquels elles s’insèrent et aux produits diversifiés », est complémentaire de l’exigence écologique. Elle la sert. C’est, à l’inverse, le renforcement du système traditionnel et des remembrements au profit de l’élevage bovin, comme par exemple en Bretagne, qui produit des catastrophes – la prolifération d’algues vertes dangereuses sur le littoral l’illustre. En réalité, écrit Amélie Poinssot dès la première page, « c’est notre modèle agricole et alimentaire qui est en jeu ». Jean-Yves Potel

Avec des allures de manuel de savoir-vivre en ville, l’ouvrage traite des questions d’urbanisme de la « ville désirable ». Bâtir la ville relationnelle sur la ville fonctionnelle, désormais inadaptée, voire dysfonctionnelle, c’est prendre en considération la trame relationnelle et poser ainsi sur des choix prédéfinis d’autres choix possibles, émergeant de la variété des relations urbaines tissées par chacun. Car « après tout, si les voitures électriques disposent de leurs chargeurs de batterie dans l’espace public, il n’y a pas de raison que les ‘’unités véhiculaires’’ que sont les piétons ne disposent pas de leurs propres dispositifs de recharge, de détente, de réajustement ». L’enjeu porte bien sur l’espace public, « les communs ».

Et les « sept figures », au centre de l’ouvrage, jouent sur les oppositions dehors/dedans, séjour/transit, ville inclusive/« zoning générationnel », mais développent également la « ville du faire et du tiers solidaire », la « ville comestible » ou la « ville de la surprise ». Soit un ensemble de représentations stimulantes pour « conduire la transition qui étaye toutes les autres : la transition comportementale ». Phénomène urbain en mouvement constant, l’hybridation suit la vitalité de la ville et rappelle qu’« il n’existe pas de Nous en dehors du Vivant ». « La vraie pénurie », c’est bien le temps dont nous disposons pour accueillir et habiter l’espace urbain relationnel. « Comment [en sommes-nous] arrivés à reléguer la pensée de l’aménagement du temps dans l’angle mort des politiques publiques, tandis que l’aménagement de l’espace a pris toute la place » ? Si ces « sept figures » de la ville relationnelle parfois « s’invitent plus longuement et s’installent le temps d’un été au cœur de nos villes », le moment est venu de répondre à l’invitation. Thierry Vilpou

Loïc Wacquant, professeur à l’université californienne de Berkeley, réinterroge avec fermeté les formes spécifiques de la domination raciale et les institutions qui composent le régime dit de « Jim Crow », du nom d’un personnage noir fictif de la culture populaire américaine. Jim se contorsionne à volonté, afin de provoquer le rire, il chante même sous ses vêtements troués : un esclave heureux, en somme. Il se demande comment la division raciale s’articule avec l’économie, les rapports sociaux au quotidien, la justice, la politique.

Entre les années 1860 et 1960, des millions de Noirs du sud des États-Unis furent pris sous un assemblage de lois, de règles, une violence politique extrême qui les condamnait à l’humiliation, à la relégation, et parfois à la mort. Cette « ère de la ségrégation » – bornée par deux décisions de la Cour suprême – avalisait la séparation légale des « races » dans le sud du pays, en particulier par le mécanisme de l’endettement. Les propriétaires blancs « truquaient les comptes » à la fin de la saison et de la récolte, de sorte que les métayers noirs ne pouvaient que s’endetter. Et s’ils contestaient ces comptes, une violente répression était immédiate ; ils risquaient leur vie.

Ainsi, les métayers étaient enchaînés à leur terre et obligés de travailler dans des conditions abominables d’une année sur l’autre. De plus en plus endettés, ils étaient totalement captifs de cette dépendance économique. Dans la lignée des travaux sociologique de W. E. B. Du Bois, qui évoquait « le salaire de la blanchité », l’ouvrage de Loïc Wacquant jette la lumière sur un ensemble d’autres règles (conduite dans la rue, en voiture, dans les magasins, bars, cinémas, toilettes, cimetières, hôpitaux) qui fait système. Protéiformes, l’intimidation, l’agression, les chasses à l’homme, les lynchages, viennent d’en bas : par la violence de tous, les Blancs pouvaient exercer le droit de mort. Jean-François Laé