Hormis la biographie de sa jeunesse due au remuant Klaus Wagenbach (1958), qui fut suivie en France d’un bref et beau Kafka par lui-même en 1968, aucun travail sur la vie de Franz Kafka n’a connu un accueil aussi favorable et unanime, auprès d’un public aussi vaste, que les 2 700 pages de la biographie en trois parties publiée par Reiner Stach entre 2002 et 2014, et désormais traduite en français. C’est là un fait culturel qui interroge en soi. Mais la qualité du travail d’enquête et de l’écriture empathique du biographe explique largement ce succès.

Longtemps, les « biographies » de Kafka n’ont été esquissées que dans la périphérie de l’étude des œuvres, réservées à des phases fragmentées ou à des aspects spécifiques de sa vie. Ainsi, par exemple : la Biographie de sa jeunesse de Klaus Wagenbach, parue en 1958 ; Une vie d’écrivain, le récit de l’éditeur Joachim Unseld consacré aux rapports de Kafka avec le monde de l’édition ; ou encore Dans le quartier général du bruit d’Alena Wagnerova, consacré à sa famille. Certaines études d’inspiration psychanalytique suivent l’écrivain de la naissance à la mort et peuvent être considérées comme des biographies : celle de Peter Andre Alt, par exemple (Der ewige Sohn, « Le fils perpétuel », 2005), tout comme l’étude de Heinz Politzer, Das K.Buch (Le Livre de K., 1978). Seuls semblaient relever du genre biographique stricto sensu le livre de Max Brod, publié à Prague en 1937, et la biographie d’Ernst Pawel, parue à New York en 1984, traduite aussitôt en français (sous le titre Franz kafka. Le cauchemar de la raison), puis en allemand.

Max Brod avait en charge la gestion de l’œuvre et de la notoriété de son ami Kafka. Dans les quatre années qui suivirent sa mort, il édita et publia les trois romans, et compléta peu à peu ce premier massif par la publication de petites proses inédites, d’aphorismes, d’extraits des journaux et de la correspondance, intitulant ambitieusement, dès 1937, ce premier ensemble Gesammelte Schriften. À ces « Œuvres», il joignit une biographie de Kafka à une époque où l’on ne disposait ni d’une version intégrale des Journaux ni d’une part importante de la correspondance.

La hâte de Brod était un symptôme de l’air du temps. En 1937, beaucoup de témoins directs avaient déjà choisi l’exil. Sa biographie « tendancieuse », qui sanctifiait l’auteur des romans et récits désormais disponibles, et qu’il avait confirmée en quelque sorte par trois autres ouvrages de la même eau en 1946 et 1959, lui fut reprochée par des lecteurs avertis, dont Walter Benjamin, qui la qualifia d’hagiographie. Il fallut encore attendre plus de vingt ans pour disposer des correspondances amoureuses essentielles à toute biographie de Kafka, et venir à bout du manuscrit des Journaux que par prudence, plus que par pudibonderie, il purgea des passages plus ou moins « scabreux » qu’on a pu lire en 1990 dans le numéro 32 de L’Infini, entre un texte de Milan Kundera (« L’ombre castratrice de Saint Garta ») et un texte de Philippe Sollers (« Personne n’aime la littérature »).

À la veille des années 1980, un premier pas fut franchi vers une approche biographique plus classique, avec la section biographique du Handbuch publié par Hartmut Binder en 1979, à la suite d’un commentaire général des écrits de Kafka et d’une série déjà impressionnante de travaux divers. Peu après paraissaient, y puisant peut-être, les 600 pages toniques et bien informées de la biographie complète publiée à New York en 1984 par Ernst Pawel, né à Breslau (Wroklaw) en 1920, traducteur entre autres de Heine et de Simenon, juif germanophone doué d’une écriture vive et concise, et d’une imagination parfois requise pour combler certains vides. Exilé aux États-Unis vers la fin des années 1930, il y avait notamment interviewé le témoin majeur des dernières années de la vie de Kafka, le médecin Robert Klopstock, ainsi que Puah Ben-tovim, sa jeune professeure d’hébreu. Il était aussi l’auteur d’une biographie du fondateur du sionisme, Theodor Herzl.

Né en 1951 en RDA et venu assez jeune à l’Ouest, Reiner Stach avait, quant à lui, d’abord suivi un cursus de mathématiques à l’université de Francfort. Après une réorientation dans les études de germanistique, achevée en 1987 par un doctorat sur le « Mythe érotique de Kafka », il avait trouvé, entre 1986 et 1996, un emploi de lecteur chez l’éditeur Fischer et travaillé à la nouvelle édition critique des lettres, dans le climat de redécouverte que faisait naître le travail sur les manuscrits originaux. En 1996, convaincu que le projet était nécessaire et réalisable (depuis dix ans, il travaillait avec des spécialistes du « vrai Kafka »), il se lança dans une aventure personnelle qui allait durer près de vingt ans, soutenu par la Fischer Stiftung et le philanthrope progressiste Reemstma, délaissant son intérêt « avancé » pour le difficile Hans Henny Jahnn. Si sa rencontre avec Kafka fut contingente et progressive, il peut considérer aujourd’hui qu’elle a quelque chose de « destinal ». Aux journalistes qui voudraient écrire la biographie du biographe, il raconte qu’à l’âge de dix-huit ans il avait gagné dans un concours de littérature les sept volumes de la dernière éditions des œuvres de Kafka par Max Brod.

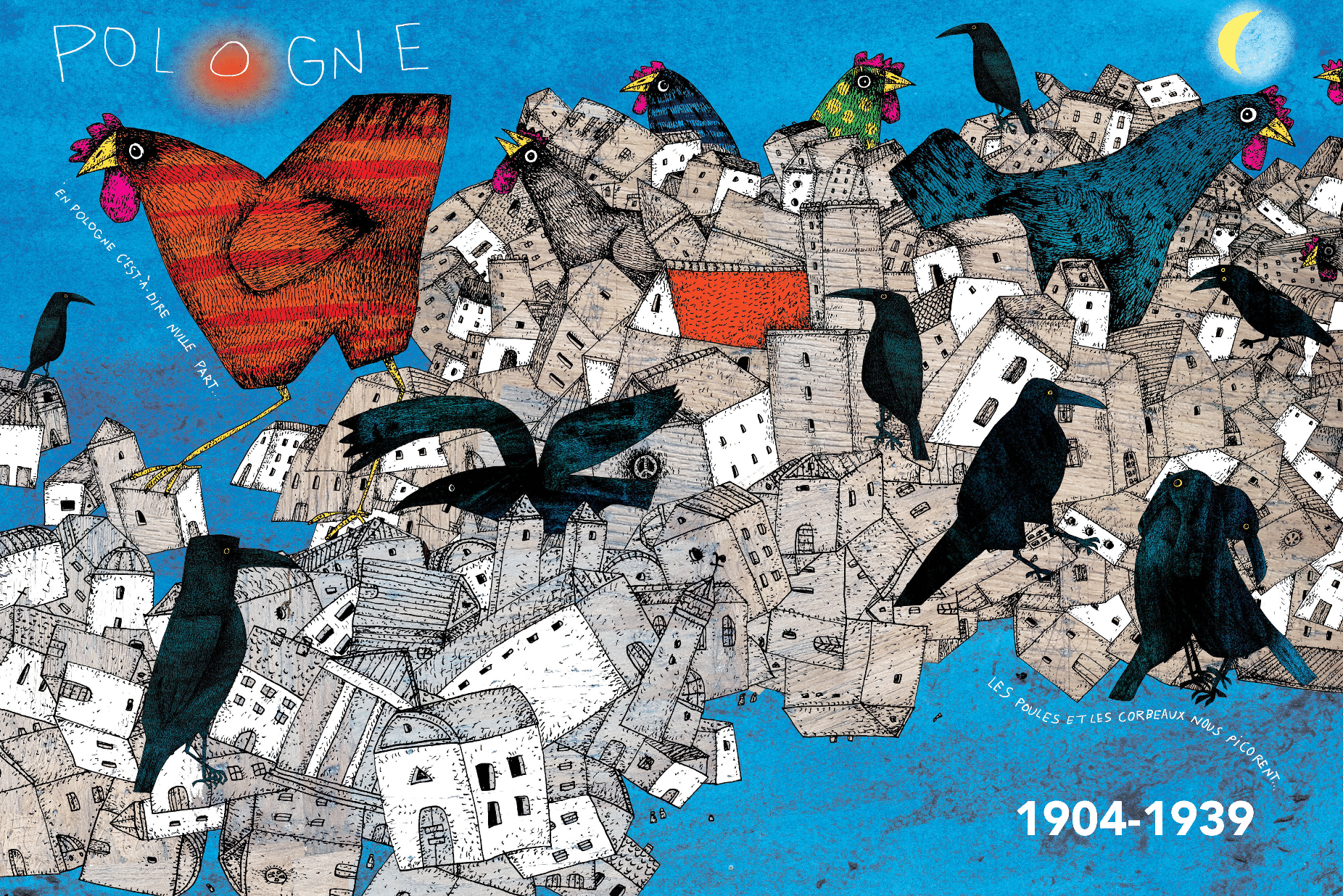

Six ans plus tard, paraissait chez Fischer un volumineux premier volume de plus de 700 pages, assorti d’encarts photographiques, intitulé Kafka, le temps des décisions, qui couvrait les années 1910-1915 et s’achevait par le retour du bref voyage en Hongrie avec sa sœur Elli. Douze ans plus tard, sortait un deuxième volume aussi épais que le premier, intitulé Le temps de la connaissance, consacré aux neuf dernières années de la vie de Kafka, de 1915 à 1924, qu’achevaient pour les lecteurs, après l’éprouvante chronique de son agonie et de sa mort, les dernières nouvelles de sa famille: « Les trois sœurs de Kafka moururent dans les chambres à gaz, Elli et Valli à Chelmno, Ottla à Auschwitz. Son oncle Siegfried Löwy, le médecin de campagne, échappa à la déportation en se donnant la mort. Felix, le fils d’Elli, mourut probablement dans un camp de concentration en France. Marie Wernerova, qui avait servi les Kafka pendant des décennies, fut aussi déportée et ne revint jamais […] Julie Wohryzek fut tuée à Auschwitz, Milena Jezenska mourut à Ravensbrück et détenue politique. Grete Bloch elle aussi fut assassinée à Auschwitz. Jzchak Löwy, l’ami de Kafka, mourut au camp de Treblinka ; Otto Brod, le seul frère de Max, à Auschwitz… »

En 2014 enfin, parut le troisième volume, à peine plus bref, intitulé Les premières années, 1883-1910. La décision de ne commencer ni par le début ni par la fin ne relevait pas d’une visée théorique. Stach s’en est expliqué : les années médianes 1910-1915 (Kafka avait entre vingt-sept et trente-deux ans) étaient ce qui était le mieux connu de lui et le plus connu de beaucoup dans les années 1990. Mais le projet était ferme dès le départ, ainsi, sans doute, que la cadence de sa réalisation. Il avait obtenu l’aval de l’éditeur et d’une commission d’experts en matière kafkaïenne : un lourd contrat dont on aurait pu se dire qu’il se contenterait de le remplir, avant de passer, qui sait, à autre chose.

Dix ans après la publication du dernier des trois volumes et alors que celui-ci vient de paraître en français, Reiner Stach annonce qu’il va publier désormais, toujours chez Fischer, les œuvres de Kafka commentées par lui. Il dispose maintenant, explique-t-il, des codes de l’horloge intime de l’auteur : « ich weiss, wie er tickt » (« je sais comment il fonctionne »). Une version télévisée de la biographie est aussi en préparation. Entretemps, pour fournir à ses lecteurs l’outil chronologique déficient, Stach a aussi publié en 2018, toujours chez Fischer, un Logbook intitulé « Kafka de jour en jour », qui signale dans un ordre rigoureux les déplacements de l’écrivain, les événements occasionnels, familiaux, amicaux, politiques, historiques, les lettres reçues ou expédiées, les spectacles, les parutions significatives susceptibles de l’avoir intéressé, etc. – ouvrage bien utile quand on sait, par exemple, le nombre important de datations erronées ou approximatives dans le Journal.

Dès le premier volume, le travail de Stach fut accueilli avec enthousiasme : il révélait au grand public un Kafka différent de l’icône triste et déprimante qui cristallisait les malheurs du siècle et ceux de tous les temps. Le cloporte desséché de La Métamorphose renaissait à l’humanité sous les traits dépoussiérés d’un jeune écrivain élégant, sportif, amusant, dragueur, idéal en quelque sorte, fréquentant les mêmes bordels et cafés de Prague que son ami Brod. Bref : normal, familier. Stach appuyait le tableau de cette renaissance sur un socle de faits et de documents : vie dans et avec la famille, sorties avec les jeunes gens et les vieux garçons de Prague, séjours en cures « naturelles » ; début de l’écriture d’un journal personnel, « nuit de feu » de l’écriture d’un trait, pulsionnelle, du récit « La sentence » (première « mort du père », premier suicide) ; et dans la foulée, débuts du roman Amerika, dans le ventre d’un transatlantique sans nom ; rencontre chez Max Brod de l’intéressante Berlinoise Felice Bauer, projet d’un voyage avec elle en Palestine, puis projet d’un mariage bientôt, impliquant le lancement du grand jeu des mères ; correspondance de plus en plus dévoreuse de temps avec cette Felice, doutes grandissants sur le bien-fondé de ce projet de mariage, publication réussie du premier chapitre sous le titre « L’homme de chauffe » et celle de La Métamorphose ; rencontre des comédiens juifs de Lvov et de leur idiome, congrès à Vienne des sionistes d’Europe et des Offices d’assurance ouvrière ; voyages en Italie avec les frères Brod, puis à Paris ; deux premières années de la guerre vues et vécues depuis Prague, rencontre de Grete Bloch, rupture des fiançailles avec Felice à Berlin ; débuts fulgurants de l’écriture d’un deuxième roman intitulé Le Procès ; mutations dans la perception de sa propre judéité, rencontre de Musil, débarquement des premiers réfugiés juifs de Galicie chassés de leurs shtetl par les Cosaques au début de la guerre, privés de tout mais brandissant les interdits de leur religion pour accepter qu’on les nourrisse ; et reprise de la correspondance avec Felice…

À propos de tout cela, déjà passé au filtre de cent commentaires, Stach exhibe et met en relation un nombre considérable de données biographiques, mais dans une écriture quasi romanesque associant dynamiquement l’empathie dévorante et la distance humoristique d’un regard en surplomb. Comme si la familiarité maximale avec la vie de Kafka créait l’illusion qu’il tenait aussi de sa main la plume rapide et svelte du biographe qui fut aussitôt encensée.

Le premier volume fit son chemin dans le public, tandis que Stach travaillait d’arrache-pied au deuxième volume, bien qu’on n’en connût moins la substance détaillée, plus étirée dans le temps : la douloureuse fin de la guerre et de l’Empire, le long séjour à Zürau, la déclaration de la tuberculose et la triste fin de la relation avec Felice ; l’impossible histoire d’amour avec Milena, la longue cure d’altitude dans la neige des Tatras, l’écriture presque achevée du Château ; les semaines d’amour avec la jeune Dora Dymant à Berlin, la terrible agonie de Kierling. De quoi épuiser l’auteur et faire douter qu’il pût trouver encore la force et l’envie de raconter les jeunes années de Kafka, qui avaient déjà fait l’objet du travail pionnier, complété par des photographies, réédité en 2006 par Klaus Wagenbach, qui lui avait dit « de toute façon, tu ne pourras que me répéter », avant de se rétracter… Les lecteurs francophones disposent donc maintenant d’une belle traduction des trois volumes, qui conservent l’ordre de leurs parutions. Ils peuvent ainsi commencer par le commencement, avec quelques bénéfices.

Le premier est une visite guidée détaillée du statut de Prague et de la Bohême au sein de l’Empire austro-hongrois, insistant à la fois sur la situation originale des juifs dans cet ensemble et sur la dynamique du cycle d’évolution sociale et politique qui avait commencé au cours du XIXe siècle. Tout commence par un bouleversement brutal : par l’effet d’une réforme de leur statut électoral, décidée par le pouvoir impérial, « les Tchèques ont surclassé les Allemands … On raconte que ce sont les bouchers juifs qui ont fait basculer l’élection… ». Le même jour, un garçon nait dans la vieille ville, non loin de l’ancien ghetto de Josefstadt. La naissance « n’arrange pas les affaires des parents… Mais l’enfant est un garçon, et dans un monde patriarcal ce descendant mâle est le garant de l’avenir ». Le biographe insiste à peine sur la contrainte practico-mentale qui pèsera tragiquement sur la totalité de l’existence de Kafka : satisfaire à la violence du désir du père. Suit peu après un long chapitre historique sur la ville de Prague, qui commence par l’exécution barbare, quatre heures durant, un jour de juin 1621, des vingt-sept Pragois protestants révoltés contre les Habsbourg, dont le docteur Jan Jessenius, Jesensky en tchèque (comme le père de Milena Jesenska…). Plus loin, « pour les Pragois, c’étaient autant de cicatrices qui leur rappelaient qu’ils habitaient une zone de combat ». Prague est une ville de coups et de bosses…

Sur fond de ces préludes pour percussions, Stach fait surgir les protagonistes des chapitres à venir, et avec eux les éléments de la mythologie familiale « écrasante ». Sans lâcher le fil des rappels historiques, il en dit assez sur les aïeux géants de Wosek et la frustration du grand-père paternel, boucher cacher dans un village de Bohême, qui, faute d’être l’ainé de la fratrie, n’avait pu – dans un premier temps – acheter une place vacante de « familiant » autorisant publiquement la reproduction. Le portrait du fils Herrmann Kafka consonne déjà avec les pages de la célèbre Lettre au père : on aura le sentiment en 1919 qu’il n’a pas vieilli depuis le service militaire. Le chapitre consacré à la mère de Kafka, « madame Löwy », met en place bien des aspects auxquels les autres feront souvent écho : du côté de sa mère, les « intranquilles » ne manquent pas, presque tous des hommes, mais on cultive l’instruction, le savoir, et la religion.

On a le sentiment de lire des reportages, mais Stach ne lâche pas la chose même : le propre des « années de jeunesse » est de remettre à plus tard les manifestations des conflits ou des traumatismes initiaux. S’il aborde d’emblée la question du père, en l’espèce, celle des conflits de l’enfant avec le père et maître imposant « Herrmann » Kafka, il ne signale que discrètement, sans en faire des éléments biographiques majeurs, certains épisodes de la prime enfance, telle par exemple la mort en bas âge des deux jeunes frères, Georg (« un bel enfant robuste », selon la mère, né en 1886, mort à quinze mois de la rougeole) et Heinrich (« conçu quelques jours après l’enterrement de Georg », mort en 1887 à sept mois d’une méningite). Il les désigne comme des « rivaux » dont l’ainé aurait été débarrassé à un âge encore critique, mais il ne corrèle pas explicitement l’événement à la donne œdipienne de la rivalité avec le père, de la relation frustrante à la mère, telle que la met en scène l’épisode célèbre de la punition infligée par le père à l’enfant qui avait troublé (assez consciemment, selon Kafka) le sommeil ou quelque autre pratique de ses parents. Il n’interroge pas davantage – d’autres l’ont fait – la genèse de l’angoisse de culpabilité absolue qui accabla Kafka jusque dans ses derniers récits.

Un chapitre entier est consacré aux trois sœurs. Stach évoque les rapports du père avec chacune d’entre elles, notamment avec la rebelle Ottla, puis informe le lecteur de l’état de la question de l’éducation des filles à Prague au début du XXe siècle, en particulier dans les familles juives (sujet traité le plus souvent à propos de Milena). Mais il ne fait pas du trio des sœurs le premier public du jeune Franz, qui invente des histoires pour elles, leur écrit même de petites œuvres dramatiques en les forçant à les jouer sous sa direction. Aucune d’elles n’a pu témoigner qu’elles ont sans doute joué un rôle précoce dans la genèse de la pulsion d’écriture de leur frère et des modalités originales de son improvisation. L’hypothèse n’est en tout cas pas exclue : le propre de la « manière romanesque » d’un récit, que Stach érige en méthode, est de laisser circuler l’air inventif propre au lecteur.

Sur certains points cependant, il arrive à Stach de laisser ses lecteurs prisonniers d’une tradition inutile, dépassable mais invétérée, aggravée par les productions graphiques des illustrateurs de couvertures (c’est presque encore le cas pour Miquel Barceló) : contrairement à ce qu’il écrit au début de son chapitre sur La Métamorphose, la bestiole en laquelle Gregor Samsa se réveille incarné un matin après une nuit agitée n’est pas un « insecte ». Kafka ne la désigne jamais par un terme entomologique précis, mais par un item péjoratif qui n’a pas d’équivalent en français, sinon dans le collectif vermine, et désigne à l’origine toute bestiole indigne d’être sacrifiée aux dieux : Ungeziefer. Le lecteur familier des ouvrages d’entomologie reconnaît plutôt dans la description de Kafka un cloporte ordinaire, hôte habituel des bas-fonds domestiques, caves, parasite coprophage et inoffensif, sensible à la lumière et malodorant. Lorsque Stach travaille au premier volume, l’énorme enquête (580 pages) de Harmut Binder sur La Métamorphose n’a pas encore paru chez Stroemfeld (elle date de 2004). Elle lui aurait mis la puce à l’oreille. Or, beaucoup de significations du récit se jouent dans la nature de la bestiole, justement. Que la femme de ménage la désigne par un terme impropre (Mistkäfer) ressortit au réalisme, en ajoutant Mist (fumier) à Käfer (scarabée). Kafka lui-même reprend un jour le mot insecte dans la discussion avec des interlocuteurs : il est vrai que, dès la deuxième phrase, la bestiole devient une entité fantastique, qui semble avoir le dos à la place du ventre et connaît bien des mutations encore dans l’histoire…

L’étalement dans le temps de l’écriture de la biographie permet enfin d’intéressants phénomènes. Les lecteurs peuvent faire avancer l’opus. Lorsque Stach expose en deux temps, dans le premier volume, le travail de Kafka à son roman Le disparu (Amerika), il parle principalement de la difficulté à l’écrire et insiste in fine sur la quête d’achèvement et de fermeture caractéristique du rapport de Kafka à ses œuvres et de certains échecs poétiques. Il n’enquête pas sur la connaissance de l’Amérique dont Kafka pouvait disposer depuis qu’il songeait à cette « histoire américaine ». Des années plus tard, tandis qu’il travaille aux années de jeunesse, il reçoit une lettre d’un lecteur lui signalant dans le Prager Tagblatt, en date du 4 juillet 1908, l’histoire d’un Allemand devenu Indien, enlevé par les Apaches, éduqué par eux, puis adopté par un chef Comanche, réalisant en quelque sorte le programme rêvé du texte « Désir de devenir un Indien ». Or cette histoire se déroule dans la grande réserve indienne de l’Oklahoma, en passe de devenir en 1907 le dernier État des États-Unis, mutation historique qui fut abondamment commentée par la presse de Prague. Dans le récit de son voyage aux États-Unis, fortement utilisé par Kafka pour l’écriture du Disparu, Hollitscher illustre la violence raciste du pays par la photographie éprouvante d’une victime noire pendue par le Ku Klux Klan dans l’Oklahoma, légendée « Idylle en Oklahama », dans une orthographie que Kafka conserve de bout en bout dans le manuscrit du roman.

Il était trop tard pour penser biographiquement la genèse du roman, étudié de manière très générale dans le premier tome de la biographie. Non seulement Kafka s’était informé sur l’Amérique du Nord depuis l’adolescence, mais l’épisode du « grand théâtre d’Oklahama » était à l’évidence prévu dès le départ, depuis le sort fait à la statue de la Liberté dans les premières lignes du Disparu : là s’achevait le road movie de Karl Rossmann au pays de tous les possibles (y compris les pires). Quand Kafka reprend le manuscrit de son « roman américain » pour en finir, en octobre 1915 (alors qu’il en a déjà fini avec Le procès), c’est après avoir comparé le 30 septembre dans son Journal le sort des deux héros. Stach cite in extenso ce bref passage, mais sans percevoir le jeu de mots quasi amusé de Kafka sur le verbe umbringen. Il écrit que Karl et Josef ont été l’un et l’autre punis de mort (umgebracht), mais pas au même sens de mort, ainsi qu’il le précise ensuite en ajoutant une différence (« der Schuldlose mit leichterer Hand, mehr zur Seite geschoben als niedergeschlagen »). L’innocent Karl n’est pas mis à mort dans le roman, il est « mis à l’écart », déporté d’une main « plus légère » que celle des tueurs qui assassinent Josef K. dans Le procès. Tel est bien le premier sens du verbe umbringen. Il est vrai que sa vie nouvelle dans l’Oklahama est une sorte de disparition. Et Stach n’a peut-être pas tort de dire, quoique rudement, que Kafka le tue. Mais, comme toujours, il y aurait encore beaucoup à dire de tout cela.

Jean-Pierre Lefebvre a retraduit l’intégralité des textes de Kafka et dirigé l’édition des volumes de la Bibliothèque de la Pléiade.