Avec cette ample et riche monographie, l’historienne Laurence Montel propose de faire l’archéologie au long cours de la face noire de la cité phocéenne. En partant des archives judiciaires du début du XIXe siècle, et en retraçant en une alternance subtile des faits et les discours (politiques, journalistiques, littéraires) qu’ils ont produits, elle montre comment l’image de Marseille devint celle d’un « Chicago français », d’abord par le développement industriel dont elle fut le théâtre, puis par ses « classes dangereuses » et enfin l’émergence d’une pègre corruptrice au point que la ville fut placée sous la tutelle de l’État en 1939. Une formidable et très fine entreprise de déconstruction de nos représentations par l’analyse historique.

Marseille, « capitale du crime » ? réussit l’exploit – contrairement à tant d’autres livres qui sont tombés dans le piège – de n’être ni un plaidoyer pour cette ville qu’on aime à pointer du doigt (car il ne s’agit pas pour l’autrice de « sauver Marseille » de ses démons, et du méprisant regard parisien…) ni une plongée complaisante dans les bas-fonds de la cité portuaire (car la chercheuse garde toujours la tête froide, ni larmes ni rire, elle a notamment dépouillé les magnifiques archives départementales des Bouches-du-Rhône sans trembler, ce qui n’est pas une mince affaire). De même, Laurence Montel sait tenir le présent à distance, et si elle évoque la narcocity en introduction, c’est pour mieux souligner la nécessité d’introduire une profondeur historique dans notre regard sur la vie de ses habitants. De même, l’historienne reconnaît l’importance des imaginaires sociaux, chers au philosophe Cornelius Castoriadis et mobilisés par l’historien Dominique Kalifa notamment, mais elle la modère en reprenant à son compte les analyses du grand historien de l’Occupation Pierre Laborie (1936-2017) lorsqu’il « énonce que la construction des représentations sociales procède par interférence entre des données structurelles, un fond de motifs et d’interrelations hérités des temps passés, accumulés, diversement entretenus, réinvestis et remodelés, et des données conjoncturelles, qui résultent de la réception des faits dans l’éphémère temps du présent et de leur interprétation dans une perspective orientée vers le futur ».

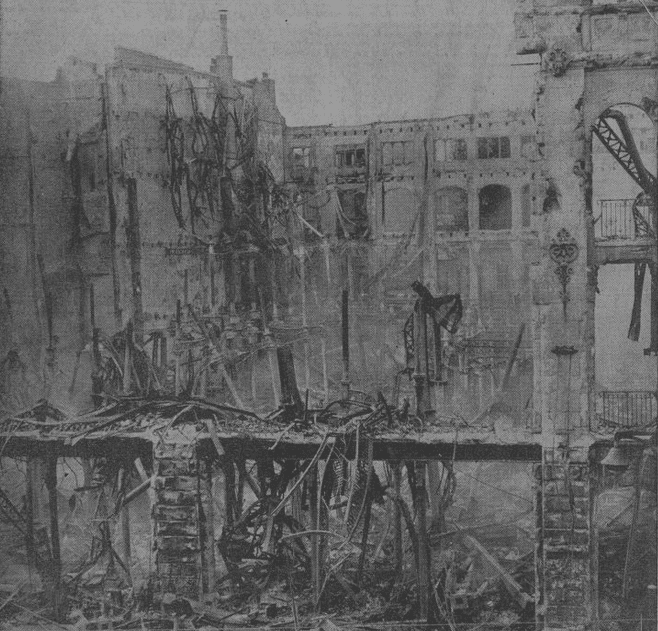

Ce bel ouvrage suit donc un plan chronologique, il commence à la fin de la première décennie du XIXe siècle pour s’achever dans ce qui médiatiquement constitua le point d’orgue d’un Marseille criminel, les années 1930, avec comme symbole de son profond dérèglement politique un terrible fait divers : la mort de 73 personnes lors de l’incendie des Nouvelles Galeries le 28 octobre 1938 – on accusa la municipalité de gauche d’être incompétente et corrompue ; en 1939, la décision fut prise en haut lieu de mettre la gouvernance de Marseille sous la tutelle de l’État. L’entre-deux-guerres est le point d’orgue de la chute de la ville qui, au sortir de l’Empire, apparaissait par rapport à Paris comme un lieu presque idyllique.

Laurence Montel, à partir d’une analyse des dossiers judiciaires croisée avec celle de la presse locale (Le Sémaphore et Le Petit Marseillais, notamment), revient sur une série d’affaires emblématiques, notamment celle des « bandits de la bourse » en 1930 et, plus spectaculaire encore, l’attaque du « train de l’or » en 1938, mêlant attaque à main armée et pillage de train. « Le 22 septembre à 1 h 40 du matin, le train de messagerie 4818 quitte la gare Saint-Charles en direction d’Avignon sous le contrôle de cinq cheminots. À deux cents mètres environ de Saint-Barthélemy, le train s’arrête inopinément et une douzaine d’hommes, vêtus de bleu de chauffe et cagoulés, le prennent d’assaut en le mitraillant de coups de revolver. Une fois à bord, certains tiennent les cheminots en respect tandis que d’autres se dirigent vers le fourgon contenant les colis de valeur. Ils tirent sur l’employé chargé de leur surveillance, qui se couche et fait le mort, puis s’emparent sans hésitation de trois paniers plombés qu’ils chargent dans une camionnette. Un coup de sifflet bat le rappel. Tous quittent les lieux, laissant derrière un cheminot blessé de nombreuses douilles et un bas de femme ayant servi de cagoule. En moins de cinq minutes, les malfaiteurs se sont emparés de vingt colis postaux, contenant chacun un lingot d’or, en provenance du Congo belge et à destination de la Belgique. » Marseille est en effet, en ce premier vingtième siècle, la porte d’entrée des colonies vers leurs métropoles. Entre 1870 et 1931, le trafic maritime a triplé et celui des voyageurs quintuplé. Port d’embarquement vers l’Afrique, port d’escale depuis quelques décennies vers les Amériques, notamment des migrants italiens, Marseille est au centre des mouvements des migrations, celle de jeunes hommes célibataires en très grande majorité, dont la présence génère jeux, prostitutions et trafics en tout genre (opium compris), lesquels, juste avant que n’éclate la Seconde Guerre mondiale, font l’objet d’une grande tolérance, voire d’une complaisance lucrative pour les élus et autres notables.

La période cruciale dans cette construction de Marseille en capitale du crime est celle, insiste l’historienne, qui s’étend de 1860 à 1910 – au point qu’en 1908 L’État, inquiet de la situation locale, décide de prendre le contrôle de la police municipale. Difficile de rendre compte du tableau que peint Laurence Montel tant il est foisonnant : une figure peut néanmoins en donner une idée, celle du nervi (le nerf, en français), le jeune Marseillais « type ». Ce personnage, qu’on ne peut assimiler qu’inexactement à l’apache parisien, traverse la période. Il émerge alors que Marseille est décrite comme une cour des miracles sans voleurs, une cité sans bas-fonds. Le mot apparaît dans le journal Le Sémaphore pour qualifier la jeunesse populaire masculine. Sous la plume d’un critique, Gustave Bénédit, revenu de Paris, après avoir échoué à devenir une figure de la scène lyrique : « Le nerf avance les épaules et communique un perpétuel balancement à ses bras que terminent deux poings constamment fermés. »

La littérature de voyage s’en empare, et voilà le nervi, comme le « gars du Nord », « un authentique spécimen du peuple, qui marche la casquette de travers, une fleur à la bouche, avec une veste jaune très courte, un pantalon extrêmement collant par le haut, qui représente bien les bouillants méridionaux ». Ce batailleur paresseux n’exerce aucun métier. Au fil des années, l’image du nervi, « magnifique indolent oisif », est écornée, en particulier après la Commune de Marseille dont il a été un élément actif : il est ainsi qualifié de « républicain de mauvais aloi, lie du peuple et monstre à face humaine, digne fils de Marat », bientôt supplanté par le quecou, dangereux malfaiteur. Le nervi, à la faveur du développement de la consommation, sombre dans le vol, cette forme de délinquance prend une dimension massive. Les atteintes aux biens explosent en 1880. « On vole toujours de l’argent, souligne l’historienne, des titres, des comestibles et des matériaux comme du cordage, du café, du charbon, des grains, du cuivre, du plomb, du bois. Cela n’a rien de neuf. Mais certaines cibles montrent un raffinement inédit, la diffusion du prêt-à-porter, de nouveaux matériaux et des produits exotiques : bas, lingerie fine, costumes, chapeaux, allumettes, coupons de tissu caoutchouc, câbles téléphoniques, dattes. »

Bien sûr, ce sont les années 1930 qui sont les plus spectaculaires dans la perspective du théâtre du crime, car vols, trafics, corruptions, proxénétismes, jeux clandestins, y prennent des formes extrêmes ; de Paris, on regarde Marseille depuis un siècle avec inquiétude mais aussi avec une forme de mépris qui cache une jalousie – l’historienne a de très beaux développements sur ce regard du dehors.

Reste que l’apport majeur du livre de Laurence Montel est d’être parvenu à inscrire l’imaginaire criminel de la cité phocéenne dans la longue durée ; chaque nouveau ministre de l’Intérieur ferait bien d’avoir sur son bureau, place Beauvau, un exemplaire de ce beau travail : à n’en pas douter, il regarderait autrement Marseille et ses minos.

![Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944 [1942-1944], tr. de l’anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 600 p. Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/02/1200px-Behemoth_and_Leviathan_Butts_set.jpg)