Difficile de se frayer une voie d’entrée dans le premier roman de Marie Khazrai, tant l’écriture éclate au rythme d’une danse fiévreuse. S’il existe une littérature sur l’inceste, un certain nombre de livres adoptent la forme du roman-témoignage. Avec ingéniosité, Poupées roumaines cherche une autre piste. Marie Khazrai épluche les mots et épuise les registres littéraires. Les phrases bouillent dans tous les sens pour essayer de faire émerger la vérité. Dissimulée dans les récits tortueux de ses mère, grand-mère et tante, elle parvient à en saisir les apparitions, à stabiliser le récit.

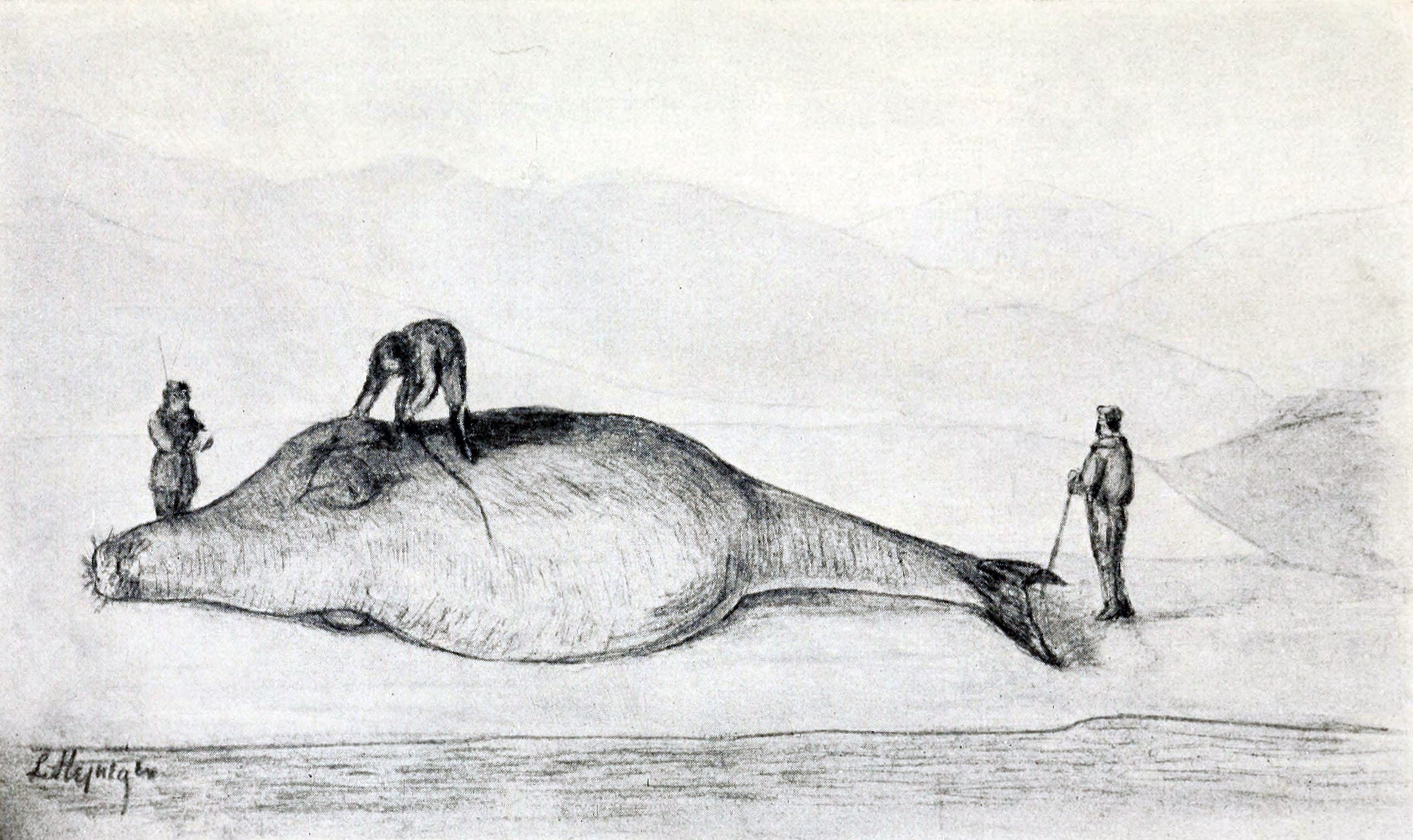

Dans les champs de Roumanie, on peut trouver des bottes de foin, où le fourrage s’empile autour d’un pieu en bois. L’enquête, à l’instar de ces drôles de dômes, ne cherche pas à dénicher une aiguille. Plus subtil, l’immense pieu central, qui sert d’armature à la masse d’herbe, devient invisible une fois recouvert. Or, Marie Khazrai, un pied dedans, un pied dehors, à cloche-pied – entre la France et la culture roumaine transmise par sa mère –, sait qu’il faut sauter dedans. Alors, elle fouille dans le « tas » pendant six jours.

Le monticule s’appelle Mioritsa, un lointain village perché sur une colline de Roumanie. Terre natale de sa mère, Marie lui propose de s’y rendre quelques jours pour retrouver grand-mère et tante. Deux madones qui partageront avec elles les lieux, la bucătărie (cuisine), les deux chambres qui composent la maisonnée ; et les histoires de famille. Quatre murs au creux desquels ne virevoltent « rien que des femmes qui règnent sur leur empire. Tac tac tac et cot cot cot. Elles sont drôles avec leurs hachoirs, leurs légumes et les sons qui sortent de leur bouche ».

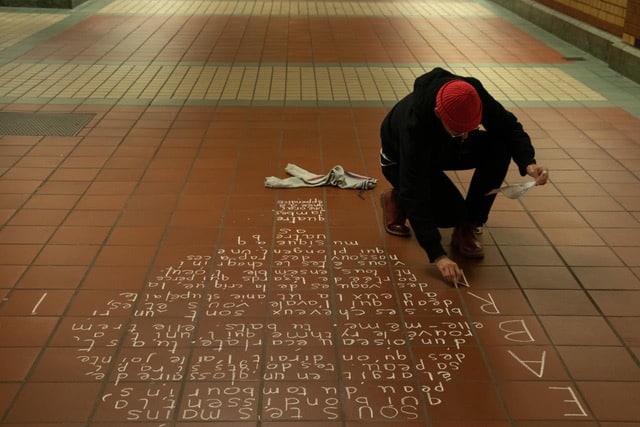

Dire du roman de Marie Khazrai qu’il tourne en rond, c’est prendre le parti de ne pas comprendre. Oui, car rapidement on s’égare entre les noms, les interjections, des bribes de récit qui se télescopent sans que la continuité soit assurée. Seul le temps progresse, pour le reste on s’enfonce dans tout ce qu’offre l’écriture : une chanson roumaine, la retranscription d’un échange avec sa grand-mère autour de la table, une note de son « Moleskine » (rien à voir avec un carnet !), une pièce de théâtre où sa mère est mise en scène, des pièces à conviction, des majuscules qui font de l’ombre à des minuscules, trois petits points comme des poids, le silence pèse, puis qui font grève sur plusieurs pages.

Poupées roumaines met la lecture à l’épreuve. On se sent rapidement englouti, avec le sentiment de nager dans une soupe épaisse, de prendre part à une danse dont on ne connait pas les règles. Comme lorsque Marie apprend que sa mère change de prénom en fonction du pays : « Elle s’appellera Jana. Elle s’appellera Olympia. Elle s’appellera comme on l’appellera ». On en vient presque à regretter de ne pas avoir un doctorat en généalogie pour comprendre les ramifications familiales. Si le nom des femmes change, celui des hommes voyage de l’une à l’autre : « D’un prénom qui saute et se répète / Une fois / Deux fois / Trois fois / Qu’elle n’oublie pas ». Le fameux Gheorghe, dont il est souvent question, recouvre à lui seul deux des trois bonhommes de la sainte trinité. Père, fils, jeune époux ? Dans une logique de l’absurde qui joue du drame et de l’humour, l’une des empreintes de la littérature roumaine, on ne cherche plus à comprendre. Toutes les informations se mélangent et « c’est le bal, la fête du village, la fête du mariage ». Le roman virevolte et Marie bute sur tout.

Prise dans la spirale, rien ne lui permet de distinguer le vrai du faux, la réalité de la fiction. La plupart des échanges ont lieu dans la cuisine, or, les femmes ne discutent pas. Elles jappent, se jettent au visage des remarques acides comme un cornichon en saumure, baragouinent des mots qui s’apparentent à de la tendresse, se livrent à des confidences. Marie cherche à comprendre, se lance, « saute […] à pieds joints dans la brèche maman-tu-pourrais-me-traduire-ce-qu’elle-dit-s’il-te-plait ? Non, bien sûr que oui, ma chérie. » Restreinte au champ lexical de la gastronomie roumaine, Marie erre dans l’incompréhension et le « charabia de sa mère ». Le français ne semble pas plus utile, puisque sa grand-mère et sa tante racontent des histoires suffisamment farfelues pour que le réel s’échappe par la fenêtre. Au détour d’une phrase, le prêtre du village est assassiné, une certaine Nastassia commet le crime d’après, un oncle navigue de femme en femme et puis c’est comme ça.

Pour sortir de l’impasse, il existe deux possibilités, et une troisième. Accepter la fatalité du cul-de-sac de Mioritsa, comme sa mère s’y résout de manière exemplaire, et fuir vers la France : « On ne sait pas, on ne sait rien dans ce pays, les communistes ma chérie, les communistes. » Se référer à une figure tierce, en l’occurrence, un livre d’histoire sur la Roumanie. Dans la détresse, elle interpelle son auteur : « Lucian, à l’aide, à la rescousse, s’il te plaît ; viens que je te renifle, le réel, donne-moi le réel. » Un peu de synthèse pour grappiller quelques informations sur la période Ceausescu, qui fait les choses en grand, de son palais à l’extension de la paranoïa à l’échelle nationale. La dernière solution consiste à embrasser la folie ambiante. Elle ne s’arrête pas au sens, ou plutôt, elle décide d’en produire un nouveau dans un langage qui lui est propre : « Ce livre c’est un verbe, vérifier, deux verbes, trahir, trois verbes, ne plus faire allégeance. »

Marie Khazrai réussit à stabiliser les apparitions de l’inceste sous sa plume, à empoigner le rugueux pieu en bois : « La mise au secret, art de sorcière, le montrer, c’est être romancière ».

L’histoire n’avance pas, elle s’épaissit. On entre dans la danse. La langue est une barrière, mais Marie l’enjambe. Elle mâchouille les mots, touille les phrases comme de la ciorbă : « Maman, ma Roumaine, disait « dac » pas « dace […] moi je viens de là, bla-bla-bla, ma terre, c’est celle du peuple dac […] Je n’entendais rien, ma compréhension était au point mort […] comme si elle parlait d’un empereur roumain, dac tu entends, dac dac, d’accord maman, dacodac, j’acquiesçai au récit des origines, je hachais le persil et j’opinais du chef, dac dac, je buvais la soupe, pas mauvaise, le bouillon de poulet, pas frimeur, mais quelles saveurs ! ».

Parfois, le mouvement s’interrompt. Toujours selon le même procédé. Lorsqu’elle sent frôler une vérité, celle des abus incestueux qu’elle croit repérer dans les silences, qu’elle voit dans les figures des vampires, dans les noms des hommes, dans les « non » de sa mère, on l’arrête. La soupe est prête. Une question sur la famille, une question sur le repas. « Ai mâncat ? Ai mâncat », tout ce qui importe, c’est que les plats tournent, que la mémoire se dilue dans le bouillon de la soupe. Point de régime de vérité, c’est la vérité qui se met au régime de Mioritsa. Coupée dans son élan, Marie rumine : « Sur ma tartine, j’étale mes cerises et le silence ».

Puis le sixième jour arrive, les cinq autres ont passé à toute berzingue, à travers les bois, en compagnie des loups, de ces femmes qui se dévorent entre elles, l’une dans le ventre de l’autre, les poupées roumaines. Pendant six jours, elles incitent Marie à se mettre à table, mais laissent des miettes entre les plis de la nappe. La fiction s’effrite .

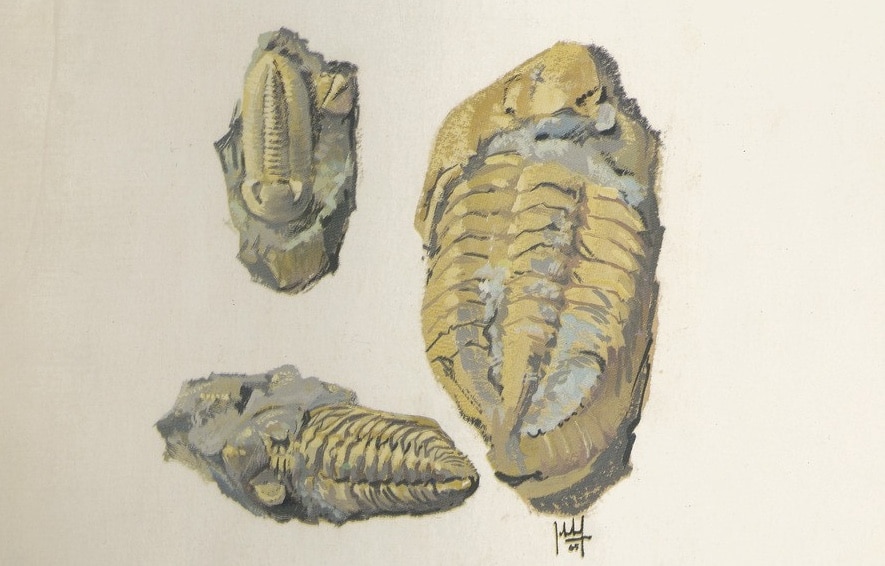

Enfin, dans son carnet, elle note le dernier jour, sa découverte du pieu. Au lieu de chercher le sens dans lequel s’enroulaient les femmes de sa famille, le récit a penché du côté du mouvement. Il fallait tourner vite, s’engager dans la ronde pour que l’écriture atteigne le stade de l’inertie. Le moment du mouvement rectiligne et uniforme, celui qui permet au paysage de se stabiliser dans le regard. Une fois ce travail monstrueux réalisé, Marie a pu voir autour de quoi les femmes tournaient. Elle réussit à stabiliser les apparitions de l’inceste sous sa plume, à empoigner le rugueux pieu en bois : « La mise au secret, art de sorcière, le montrer, c’est être romancière ». La soupe quitte une dernière fois le feu, Marie nous sert. Lorsqu’on lit enfin le mot inceste, on croque à pleines dents dans le céleri-rave, qui donne la profondeur au bouillon, mais que personne ne veut voir dans le creux de son assiette.