Dans cette œuvre majeure et magistrale, l’historienne et anthropologue Jocelyne Dakhlia va à l’encontre des stéréotypes de « harem » et de « despotisme oriental » pour démontrer, en trois volumes, comment jusqu’à la fin de l’époque moderne les pouvoirs en Islam, et notamment le sultanat du Maroc, étaient façonnés par de multiples acteurs, y compris par des femmes des sérails. Cette œuvre invite à une lecture plus dynamique de cette histoire, qui prêterait attention notamment à la grande fluidité de genre entre le masculin et le féminin jusqu’à l’imposition d’une hétéronormativité à l’époque coloniale.

Plus de 2 000 pages, des illustrations à foison et surtout « de la patience, du temps » pour remettre sur le métier et repenser de fond en comble les stéréotypes des « harems » et du « despotisme oriental » : deux questions fondamentales au cœur de l’histoire des sociétés musulmanes et surtout de la manière dont ces sociétés n’ont cessé d’être perçues, fantasmées et réimaginées en Europe depuis les temps médiévaux et modernes. Les trois volumes sont remarquables et révolutionnaires, d’une grande liberté et créativité aussi bien dans leur forme que dans leur fond pour proposer une lecture pleinement renouvelée de l’histoire de cette région des premiers temps de l’Islam jusqu’au XXe siècle, en centrant le propos sur le sultanat du Maroc.

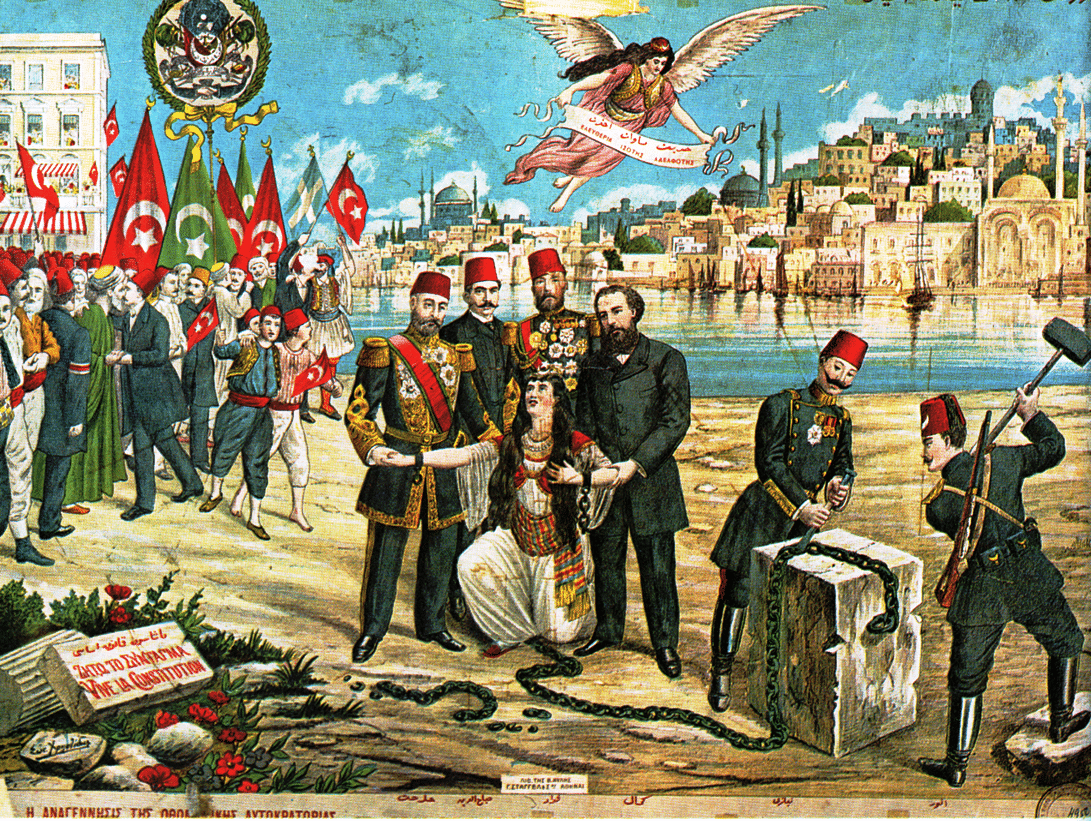

Sur la forme, là aussi par une grande inventivité, un souffle puissant sur des milliers de pages, l’auteure propose deux lectures possibles de cette œuvre fleuve : soit une lecture cursive classique « au fil de son argumentation » d’un chapitre à l’autre ; ou par des plongeons « au hasard d’une page, de quelques pages » à la rencontre d’hommes, de femmes des passés, de leurs paroles et de leurs représentations. Jocelyne Dakhia a assemblé au fil du texte pour chaque période un ensemble impressionnant d’images pour donner à voir aux lecteurs une iconographie islamique et européenne alternative à l’orientalisme dans un monde maghrébin et ici marocain où les représentations figurées des hommes et surtout des femmes étaient rares (en particulier vol. 1, p. 50 et vol. 3, p. 664).

Sur le fond surtout, Jocelyne Dakhlia fait feu de tout bois pour comprendre mais aussi mettre à bas la constitution progressive des deux concepts de « harem » et de « despotisme oriental ». La combinaison de ces deux concepts a amené à penser ces mondes musulmans « sous le signe d’un absolu monarchique et viril », tout en permettant de séparer les femmes du reste de ces sociétés, pour les sauver de leurs despotes et de l’islam : un geste sans cesse répété de distinction et de volonté de « libération » des femmes durant la période coloniale jusqu’à nos jours…

L’objectif ici n’est pas seulement de déconstruire et de démentir des visions eurocentrées des mondes musulmans forgées au fil de plusieurs siècles. Autrement dit, cette œuvre majeure ne se limite pas à « réfuter les préjugés » et « désamorcer les malentendus ». Sa grande valeur réside surtout dans sa force de contre-proposition, pour donner à voir dans sa grande ampleur une histoire « masquée, oubliée » derrière le traumatisme et la violence des conquêtes coloniales du XIXe et du XXe siècle. Dans le sillage de ses deux livres précédents, Le divan des rois et L’empire des passions (Aubier, 1998 et 2005), dans Harems et sultans Jocelyne Dakhlia offre avec une générosité sans fin les dimensions d’une « contre-histoire » du monde islamique.

Ses propositions vont très loin en ce qu’elles dépassent et invalident toute une série d’interprétations du monde islamique : tout d’abord, des interprétations au moyen desquelles, dans les années 1970-1980, il s’agissait de dénoncer l’orientalisme et la violence coloniale par la déconstruction des concepts de « harem » et de « despotisme oriental » ; en décryptant tout à travers le prisme de l’altérité culturelle sans prêter attention une seconde aux hommes et femmes des pouvoirs islamiques, à leurs interactions sociales. Harems et sultans va dans le même temps à l’encontre des lectures qui mettaient certes en avant les contacts sociaux, les rencontres et les métissages entre les mondes musulmans et les sociétés voisines, mais au risque de magnifier les négociations, les compromis et de sous-estimer les rapports de domination et de violence dans ces relations culturelles. Enfin, cette œuvre offre une alternative forte à des analyses de sciences politiques qui se sont focalisées sur le « despotisme oriental » pour y voir les racines d’une longue généalogie culturalisante et essentialisante conduisant aux régimes autoritaires postcoloniaux dans le monde arabe, tout en laissant de côté les harems, ou pour le moins la participation des femmes et plus largement des sujets à la conduite du pouvoir dans mondes musulmans.

Dans le même temps, Harems et sultans nous invite à dépasser une vision héroïque et disruptive du rôle des femmes de pouvoir et au sein des pouvoirs islamiques. Jocelyne Dakhlia y donne bien sûr à voir des trajectoires fascinantes et passionnantes : celle de Khnâta, épouse du puissant sultan du Maroc, Mawlay Ismâ‘îl, dans les premières décennies du XVIIIe siècle ; celle de Chamma, modèle de peintres orientalistes, exilée de Tanger à Paris et morte en 1907 dans une Alger colonisée ; ou bien celle de Oum el Hassen, une matrone collaborant avec les colonisateurs français. Mais Jocelyne Dakhlia n’exceptionnalise pas ces figures et leurs parcours. Elle cherche au contraire à montrer le rôle fréquent et quasi banal des femmes dans la construction du politique y compris dans les mondes musulmans. Ni héroïnes, ni passives, ces femmes n’étaient pas non plus austères ; Harems et sultans est une œuvre profondément novatrice en ce qu’elle rompt avec des lectures récentes des sérails dans l’Empire ottoman qui, contre les perceptions orientalisantes de harems chargés de sexualité, ont voulu voir dans les sérails des sultans des lieux prudes de contrôle de la sexualité pour assurer et contrôler de manière stricte et selon les normes islamiques la descendance de ces sultans.

Alors, contre toutes ces interprétations culturalistes, essentialisantes, que propose et que démontre ici Jocelyne Dakhlia ? Nous ne choisirons ici que quelques-unes des pistes qui nous paraissent les plus novatrices dans ces trois volumes. Si l’auteure rappelle à quel point la notion de « harem » est d’emploi tardif pour le Maghreb aussi bien dans les langues européennes qu’en arabe, elle parvient à démontrer que les sérails de femmes, d’eunuques et de favoris qui vivaient dans la proximité des souverains musulmans et en particulier marocains aident à battre complètement en brèche l’idée de despotisme oriental. Ces sérails étaient certes des lieux protégés des regards extérieurs mais ils n’étaient pas du tout cloisonnés, coupés des sociétés environnantes. Bien au contraire, au sein de ces sérails, même les femmes de haut rang comptaient sur des intermédiaires pour maintenir leurs liens avec leurs groupes et régions d’origine, y compris en recourant à des lingères, des marchandes, d’autres servantes, des chanteuses, cuisinières ou prostituées, ou à des consuls européens et leurs épouses.

Mieux, ces femmes devenaient elles-mêmes les intermédiaires pour faire entendre et négocier les intérêts de leurs milieux d’origine. Elles suivaient les camps militaires qui traversaient le sultanat en quête de contribution fiscale en espèce et en nature. Elles étaient de ces grands voyages réguliers à travers le pays et des négociations fréquentes qui y avaient cours. Dans les conflits de succession entre prétendants au pouvoir au Maroc, des épouses et concubines de sultans, mères d’éventuels héritiers, mobilisaient des troupes pour défendre les prétentions de leurs fils. Dans le sultanat marocain de l’époque moderne, les femmes des sérails avaient même intérêt à monnayer leur médiation pour vivre, car elles ne pouvaient compter que sur des allocations journalières très modiques de la part des sultans dans une économie restreinte de subsistance. En ce sens, ces femmes occupaient des rôles politiques et contribuaient aux négociations autour du pouvoir, aux intercessions auprès des souverains, bien loin des idées préconçues d’un pouvoir masculin absolu, ségréguant les sexes.

Ces rôles politiques variés des femmes du sérail et de leurs proches s’inséraient dans une économie plus générale de la participation des sujets au pouvoir. De ce point de vue, une figure revient souvent dans l’ouvrage : celle de la femme âgée modeste qui interpelle le souverain, en lui présentant une doléance. C’est ainsi en prêtant attention aux multiples relations sociales des gens des sérails que Jocelyne Dakhlia invalide la notion de « despotisme oriental » et propose une autre histoire, plus riche et plus inventive, de ces sociétés et de leurs pouvoirs.

Contre de veilles visions de pouvoirs musulmans rigides, absolus dans leur pouvoir, séparant les sexes, les libres et les esclaves, Harems et sultans propose d’explorer des mondes en mouvement, en constante transformation aussi bien en termes de classe, de race et de genre. L’auteure ne se situe pas de manière explicite dans une démarche intersectionnelle mais son apport en ce domaine, et surtout dans le domaine du genre, est remarquable.

Contre l’idée de hiérarchies sociales rigides, elle souligne qu’au sein des sérails et dans la proximité des sultans les positions sociales étaient « instables, égalisables », marquées par de constants renversements : les positions sociales des esclaves étaient innombrables, depuis la fonction de principal conseiller des gouvernants à celle de domestique. De la même manière, en termes de race, contre des interprétations récentes qui veulent voir dans les mondes musulmans les foyers annonçant les trames d’une négrophobie occidentale, Harems et Sultans rappelle la variation constante des positions des femmes et des hommes noirs dans le sultanat du Maroc. La « sulbalternité noire » n’y fut pas une « vérité immuable et constante ».

Mais c’est surtout en termes d’analyse historique du genre que cette œuvre innove et pourra ouvrir des champs entiers d’enquête en mettant en avant cette idée maitresse et heuristique : Jocelyne Dakhlia met au jour, pour une longue période qui s’étend jusqu’au XIXe siècle, des conceptions « très fluides des rôles masculins et féminins » fondées sur des « conceptions biologiques, physiologiques » tout aussi graduelles et continuistes de ces différences. Ainsi, les définitions de la masculinité étaient très larges, incluant les éphèbes, les hommes efféminés et les eunuques. Ce qui tranche avec l’idée d’une homophobie souvent imputée aux sociétés musulmanes. Selon ces mêmes logiques, les femmes qui avançaient en âge étaient rapprochées de ces pôles masculins. Ces conceptions continuistes relativisent fortement ce que sous-tendent de séparation des genres les notions de « despotisme » et de « harems » pour penser là encore tout autrement les participations masculines et féminines au politique.

Ces idées majeures, Jocelyne Dakhlia en montre les transformations au fil du temps en revenant sur des moments d’inflexions majeures : à compter du XIVe siècle, la dévotion renouvelée au prophète Muhammad notamment a pu « contribuer à sanctuariser le genre féminin » pour sanctifier les mères et épouses des sultans marocains. À partir de la même période, les occupations espagnoles et portugaises d’enclaves littorales du Maroc ont accru l’enjeu de la sexualité et du genre au sein de cette société. Mais c’est surtout à partir du XVIIIe siècle que les perceptions européennes enferment les pouvoirs musulmans et, en l’occurrence, le pouvoir marocain dans les clichés de gouvernants despotiques, hypersexuels, africains, incapables de faire prospérer leurs pays. C’est en ce siècle des Lumières que le sérail féminin n’est plus vu comme composé d’êtres politiques mais qu’il est décrit comme passif et comparé à une prison. La divergence de perceptions affecte alors les témoignages historiques de l’époque. Les figures des grandes sultanes disparaissent des écrits européens mais pas des chroniques arabes. Dans ces sérails, ne sont sauvées, magnifiées et fantasmées dans les écrits européens que les servantes d’origine chrétienne et européenne.

Une binarité hétéronormative qui s’impose en Europe est alors projetée sur des espaces peu à peu colonisés, de la prise d’Alger par les Français en 1830 à celle du sultanat du Maroc en 1912. Selon cette lecture, cette partition est aussi encouragée par des réformateurs de l’islam dans l’ensemble de la région. Ces réformistes ou islâhistes qui, pensent et agissent parfois sous l’influence des perceptions occidentales de l’Islam, promeuvent un couple conjugal en partie contre la polygamie. Ils mettent en avant les rôles maternels et matrimoniaux des femmes pour le développement et la revivification des nations musulmanes. L’action politique des femmes au temps de la colonisation française et espagnole se déplace alors du monde des sérails à celui des campagnes.

L’épopée retracée sur plus d’un millénaire est donc très vaste. Elle s’appuie, et c’est un autre apport de cette œuvre, sur une relecture toujours vive et éclairante d’images et d’écrits (chroniques, traités religieux, médicaux…) qui étaient parfois déjà connus, en partie traduits dans les langues européennes, mais n’avaient pas été assez lus à cette aune et pour y faire émerger une longue histoire des femmes, du genre et du politique. Les différentes pistes que ces trois volumes ouvrent avec une résolution et une force impressionnantes pourront être appliquées à l’avenir à bien d’autres sources archivistiques qui ont été conservées en plus grand nombre à partir du XIXe siècle comme les registres des dépenses de sérail, des correspondances administratives ou des actes de fondation de habous. C’est donc là une « contre-histoire » qui s’ouvre dans ces trois volumes.

M’hamed Oualdi est historien. Spécialiste de l’histoire du Maghreb, il enseigne à l’Institut universitaire européen de Florence. Il est l’auteur de L’esclavage dans les mondes musulmans (Amsterdam, 2024) et d’Un esclave entre deux empires (Seuil, 2023).