Les pages inédites de Cesare Pavese qui paraissent sous le titre Le carnet secret apparaissent comme un texte troublant, à plus d’un titre. Par l’image que ce « document » impose de l’écrivain, considéré à juste titre comme une figure majeure de la littérature italienne « engagée » dans la première moitié du XXe siècle, mais également comme un acteur essentiel dans la politique éditoriale de la maison Einaudi et le combat de son « patron », Giulio Einaudi : le combat de toute une vie contre le fascisme.

Troublant, parce que ce carnet donne à lire, sans ambiguïtés, une fascination inavouée pour le fascisme mussolinien pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais le mode de présentation de ce « document » singulier (deux très longs commentaires encadrant les aphorismes eux-mêmes de ce « carnet » qui représentent une part infime de l’ensemble !) témoigne de la conception, dominante dans les médias, que nous avons aujourd’hui de la littérature, de la responsabilité morale de l’œuvre et, au-delà de celle-ci, de celle de son auteur ; cette littérature qu’il n’y a pas si longtemps Jacques Derrida définissait encore en termes d’irresponsabilité et du droit absolu – qui la caractérisait – à « tout dire » ou à ne « rien dire » en affirmant surtout une transitivité problématique vers la « figure de l’auteur ».

Ce « document » (il faut entendre par là les fragments de Pavese mais surtout la présentation, les notes de Francesca Belviso) dit enfin la fascination actuelle pour « l’inédit », pour la découverte de l’archive, l’emphase contemporaine sur la présentation du « fait » et sa transmutation en événement, sur le choc de la « révélation » en termes littéraires surtout lorsqu’il y va d’une remise en cause de la réputation d’un auteur « célèbre ». Et dès lors, le statut du texte retrouvé, exhibé (fragment privé, publication oubliée, etc.), importe assez peu. Il est pourtant certain que jamais Pavese n’envisagea une quelconque publication, acte au demeurant sans aucun sens compte tenu de l’hétérogénéité, de la brièveté, souvent aphoristique, voire cryptique, de ces quelques pages. Au demeurant, alors qu’il rédige simultanément son journal Le métier de vivre, publié en 1952 deux ans après son suicide, rien ne transparaît ou presque du « ton » de ce carnet. Quant à l’adjectif « secret », il traduit lui-même une manière de dramatisation discutable de ce document conservé par la sœur de Pavese et dont, semble-t-il, elle ne connaissait guère le contenu.

L’ouvrage de 170 pages se scinde, de façon, il convient de le dire, largement déséquilibrée, en une étude de 116 pages, précise, informée, rigoureuse de Francesca Belviso, historienne de la culture italienne et spécialiste de Pavese. Elle retrace avec minutie la découverte, puis l’impact politique mais aussi socioculturel dans la presse italienne, chez les intellectuels de tous bords, de ce document lors de sa publication tardive (1990) mais surtout elle le recontextualise historiquement et plus encore peut-être « existentiellement » dans la vie de l’auteur. Sa connaissance de l’œuvre la conduit à rechercher chez Pavese, dans sa conception du mythe, dans ses lectures de Nietzsche et dans son activité de traducteur (notamment de certains chapitres de La volonté du puissance), des éléments explicatifs relatifs à l’existence de ce « document retrouvé ». Elle affirme que « les notes du carnet peuvent s’expliquer parfaitement sur la base de la filiation Nietzsche-Pavese ». Mais elle souligne surtout l’indécision « ontologique » de Pavese, sa marginalité, sa volonté exclusive de se définir lui-même comme poète. On trouve d’ailleurs, presque à l’incipit des notes, la formule : « Poésie (magie qui fait provisoirement posséder l’absolu) ».

« L’art de Pavese, à l’instar de toute sa courte parabole existentielle, était enchevêtré dans les mailles d’un triptyque de contradictions insolubles : histoire et mythe, raison et irrationnel, éthique et esthétique. » Francesca Belviso met encore en évidence l’équivoque des engagements « de gauche » de Pavese, lui qui sera confiné, brièvement, en Calabre comme opposant politique mais surtout pour avoir été amoureux d’une jeune communiste ; lui qui s’inscrira au Parti communiste après la Libération, en 1945 : « on serait tenté d’affirmer que Pavese fut un fasciste puis un antifasciste malgré lui ». Cette très longue présentation « introductive » vise sans doute non à excuser mais à « faire comprendre ».

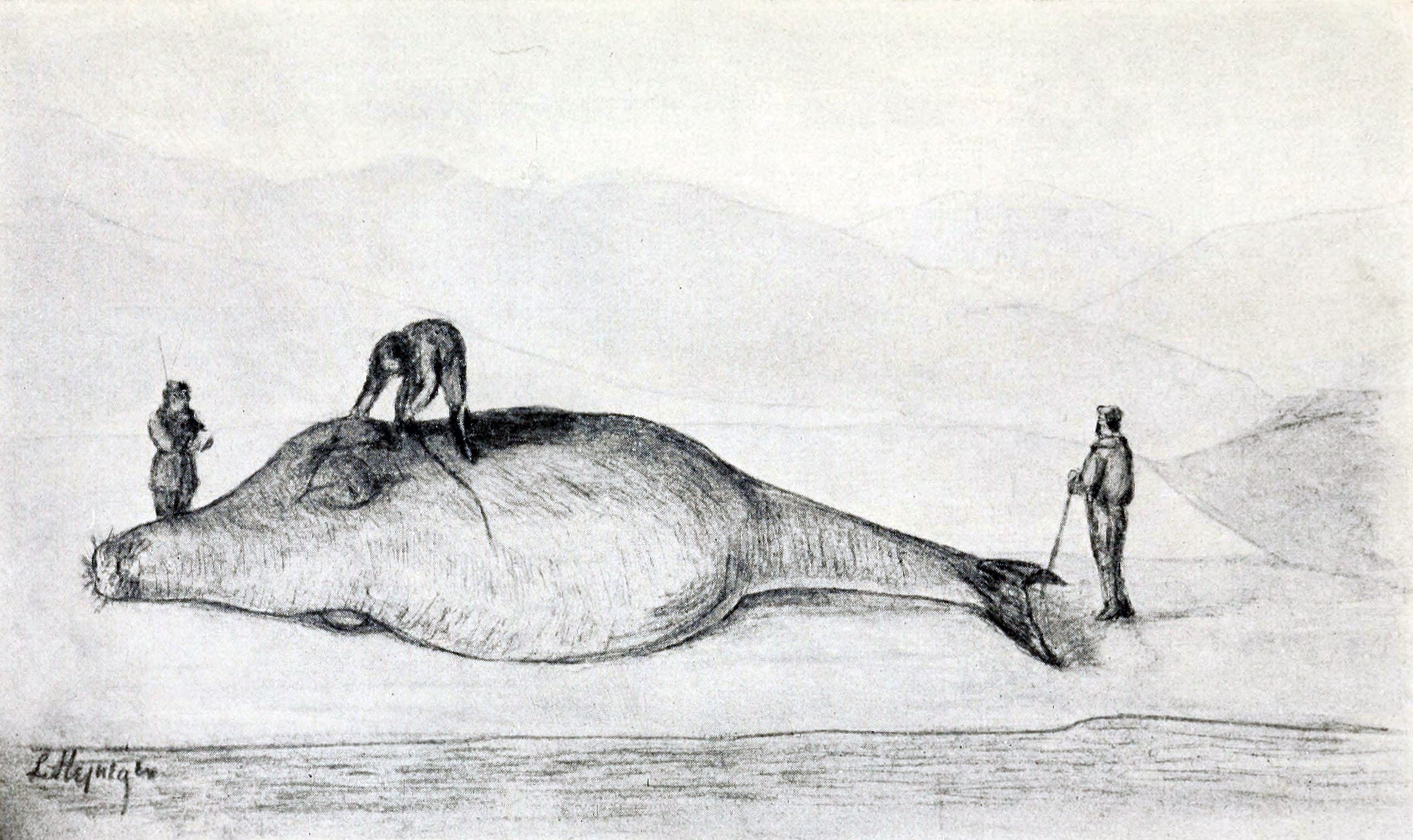

Francesca Belviso commente ensuite ces brèves notes, transcrites à partir du manuscrit : « un carnet (12×15 cm) dépourvu de couverture » composé « de trente feuilles de papier quadrillé non numérotées, griffonnées principalement au crayon ». Chacun, à la lecture de ces brèves notes, pourra se faire une opinion, même si le ton, « que l’on peut tenir pour ouvertement philofasciste », comme le note Francesca Belviso dès le début de son essai, ne laisse guère de place à la discussion ! Un exemple d’aphorisme consternant de Pavese – mais singulier dans l’aberration dont il témoigne – , rédigé entre septembre 1943 et avril 1945 : « Toutes ces histoire d’atrocités nazies qui effraient les bourgeois, en quoi sont-elle différentes des histoires de la Révolution française qui avait aussi la raison de son côté ? Même si elles étaient vraies, l’histoire ne prend pas de gants. Peut-être notre véritable défaut d’Italiens est que nous ne savons pas être atroces. »

Enfin, l’ouvrage insère, en forme de conclusion peut-être, un long essai (publié en Italie avec l’édition intégrale du carnet en 2020), Pavese perdu et retrouvé de Lorenzo Mondo, journaliste, écrivain qui fut le découvreur du carnet au début des années 1960 dont il ne révéla l’existence que trente ans plus tard (même s’il l’avait communiqué à Italo Calvino dès 1962), dans le quotidien turinois La Stampa, information qui, dit-il, « enflamma la presse et déclencha une campagne diffamatoire d’une violence inouïe ». Mais il ajoute immédiatement que, la surprise passée, « à quelques exceptions près, les jugements ont été marqués par un désir serein et équilibré de compréhension. Même si avec le dévoilement d’un Pavese secret, s’effondrait ce qui apparaissait à beaucoup comme une icône de l’antifascisme ». C’est donc dans une tonalité très pacifiée que Mondo insiste sur l’absence de corrélation entre ces notes et le journal intime, revient sur les ambiguïtés du climat de l ‘époque, sur l’immaturité existentielle de Pavese, sur sa maladresse, sur son incapacité à « faire face », notamment à l’histoire, sur son désintérêt absolu pour la politique, pour l’histoire : il cite alors une lettre de Pavese : « Je suis à la campagne avec ma famille et je travaille tant bien que mal dans la ville voisine, mais, comme dans la littérature intimiste, ce ne sont pas les faits qui comptent, ce sont la tension intérieure et le relâchement qui se succèdent et se débattent furieusement […] C’est une mauvaise chose que d’être dans les griffes de l’histoire ».

Peut-être convient-il enfin de se demander : pourquoi cette publication, aujourd’hui, plus d’un demi-siècle après les « faits », quelle peut être l’actualité de ce « carnet secret » érigé en révélation, en « événement », en dévoilement de « la vérité », de la vérité « secrète » ? En fait, tant l’enquête de Francesca Belviso que les commentaires tardifs de Lorenzo Mondo font apparaître un lien décisif entre les apparentes prises de position politiques de Pavese et le contexte historique, affectif, professionnel dans lequel ces prises de position advinrent : elles apparaissent comme contraintes, comme les manifestations d’un surmoi : volonté d’appartenance à une communauté de la part de cet homme absolument seul. L’année de sa mort, Pavese fait « l’inventaire » de sa vie : « Qu’ai-je assemblé ? Rien. Pendant quelques années, j’ai ignoré mes tares, j’ai vécu comme si elles n’existaient pas. J’ai été stoïque. Était-ce de l’héroïsme. ? Non, je n’ai pas eu de mal. Et puis, au premier assaut de « l’inquiétude angoissante », je suis retombé dans les sables mouvants », un passage cité dans son récit par Pierre Adrian, Hôtel Roma.

Nous sommes, voilà ce que disent en vérité ces engagements « aux côtés de », « avec » les « camarades de la maison d’édition principalement, ceux avec lesquels il va boire du vin, le soir venu, après la journée passée dans les bureaux d’Einaudi. En définitive l’engagement chez Pavese dit la hantise de la solitude. Dès lors, il sera difficile de s’étonner en constatant que, dans la célébration intermittente du fascisme, ces notes mettent d’abord en avant la valorisation de ce fascisme comme restauration d’une unité, d’une conscience nationale, d’une appartenance donc à un pays, une langue, bref une idéologie nationaliste célébrant un territoire, l’Italie, non un espace politique mais une terre que l’on parcourt à pied dans la perception sensorielle de l’intangibilité du monde, à l’image de ces collines qui furent la véritable patrie de l’auteur de La maison dans la collines. « Le fascisme n’a pas seulement donné son unité à l »Italie, mais il tend maintenant à lui donner l’unité républicaine… ». Ce constat ne vaut en aucun cas exonération !

Enfin, ce carnet pose avec intensité la question de l’identité, de l’identité comme multiplicité, comme hétérogénéité dont il serait sans doute vain de se demander si elle est réductible à une quelconque vérité. C’est cette « nuit du sujet » qui fascine, non sans empathie, Pierre Adrian dans le récit-enquête sur la dernière année de vie de Pavese et son suicide à l’Hôtel Roma de Turin, dont il montre minutieusement l’aspect inéluctable à travers le « métier de vivre » si difficilement assumé depuis trop longtemps. Mais dans ce récit, qui apparaît d’abord comme une œuvre littéraire, Adrian maintient l’énigme du sens de ce geste. Il illustre, par là même, une fonction majeure du fait littéraire : communiquer une ignorance, non pour fournir une réponse, mais pour alimenter le jeu infini des questions relatives à l’identité de Pavese que se pose chacun d’entre nous. Cette ignorance dont la révélation équivaut à l’histoire du carnet secret.