Pour ce dossier Lovecraft, l’écrivain Léo Henry a donné à En attendant Nadeau une nouvelle écrite en 2007. La sourde inquiétude lovecraftienne y rôde selon le rythme inimitable de l’auteur d’Héctor et de Tadjélé. À l’angoisse, se joint la mélancolie naissant quand on rend son regard à l’œil qui, depuis l’abîme de la condition humaine, nous fixe.

La plupart de nos souvenirs n’ont aucun sens (me dit-il un soir).

Dans notre propre passé, les visages deviennent flous, les murs pâlissent. Les événements se contredisent.

Nous revenons chaque fois sur un terrain en friche. Tentons d’y poser les fondations d’un présent, d’y planter quelques certitudes. Mais la terre de notre mémoire est gavée d’une eau glauque et les piliers s’y enfoncent comme dans un marécage.

Si nous commettons l’erreur de creuser…

(Ses yeux semblent sourire derrière les hublots de ses bésicles.)

… si nous commettons l’erreur de pelleter l’humus et la glèbe, pour voir ce qui se cache au-dessous…

… la seule chose que nous mettons au jour est un gouffre.

L’horreur.

(Et les lumières dessinent des croissants en reflets, taches qui occultent ses yeux, brouillent son visage.)

J’ai appris la nouvelle de sa mort la semaine dernière, en faisant des recherches sur Internet : entrefilet sur le site d’un quotidien états-unien. On y insistait, bien sûr, sur la seule information qu’il aurait préféré ne pas y lire, l’information qui justifiait l’existence de cette nécrologie. Mon ami était le fils illégitime d’un peintre franco-polonais. Un vieux, un éminent, un de ceux dont les œuvres figurent en bonne place dans les manuels scolaires et qui possèdent une entrée de deux colonnes dans le Robert des noms propres. De sa vie, pourtant, il n’avait rien reçu de ce prestigieux géniteur.

Ni nom de famille – mon ami avait porté celui de sa mère jusqu’à l’âge adulte puis, lors de son émigration dans le Nouveau Monde, obtenu le droit d’y adjoindre celui de sa première épouse –, ni la moindre part de l’héritage, financier et intellectuel, que le peintre avait entièrement remis entre les mains de l’infirmière de soins palliatifs qui avait accompagné son extinction dans une villa au bord du lac de Côme, ni même, cela va de soi, la moindre trace d’amour paternel. À ma connaissance, ils ne s’étaient parlé qu’une fois au téléphone, un soir de Noël, alors qu’il avait quatre ans. Le peintre aurait été incapable de reconnaître cet enfant qu’il n’avait jamais vu. C’est sans doute pour ça qu’il ne le fit pas.

Mon ami mort : une pierre qui sombre dans l’abîme des souvenirs. J’ai rêvé d’yeux jaunes, aux iris fendus, brillant au fond d’un tunnel autoroutier. C’était à Amsterdam.

Il y avait un café, ni blanc, ni rouge, un petit bistro de bord de canal dans son immeuble en briques, où je prenais mes petits déjeuners depuis quatre ou cinq jours. À huit heure et demie, une dame très digne à la blondeur calculée venait vider un café crème au bar et fumer un long joint. Je l’imaginais attachée de presse pour une entreprise de produits de beauté. L’odeur de la skunk hollandaise se mêlait à son eau de parfum vieillotte, aux exhalaisons des percolateurs. J’étais seul à trouver ce spectacle amusant et n’en connaissais pas de meilleur pour commencer une journée oisive.

Je marchais beaucoup, alors, comme un rat blanc, sans prêter attention à mes itinéraires. J’avais laissé en France femme et enfants pour tenter, seul à seul, de me remettre d’aplomb, et choisi Amsterdam pour son libéralisme et ses putes en vitrine. À peine arrivé, la tentation du vice s’était évanouie. Ni l’héroïne des petits marchands du Dam ni l’adultère monnayé dans un salon cramoisi ne me paraissaient plus attrayants. Alors je regardais les tentacules poilus des algues osciller à la surface des canaux, et mes doigts bleuissaient contre la fonte des balustrades.

La boutique était tenue par une Africaine au visage de petit garçon, avec cette peau presque rouge des déserts du Namib. Elle ne gardait que l’habituel barda des antiquaires de luxe : une boutique des horreurs pour porteurs d’Amex Gold. Le poupon de porcelaine au crâne pelé de la vitrine m’y avait attiré et, sans surprise, j’avais découvert une collection de meubles et de bibelots infâmes, un cauchemar de week-end chez des grands-parents très riches, ayant très mauvais goût.

Une collection de croûtes, alignées comme à la parade, couvrait le mur du fond jusqu’au-dessus d’un étroit escalier. Faux Vermeer mâtinés de romantisme, champs de tulipes en gouttes impressionnistes, marines à l’huile sentant la sueur et la fin de criée… Et puis, derrière le visage baissé de la propriétaire – aussitôt après m’avoir salué, elle avait replongé dans les petites annonces du Telegraaf, qu’elle prétendait annoter, stylo-plume en main –, j’ai vu l’œil qui me regardait.

Il ne m’avait pas quitté du regard depuis que j’étais entré.

Il me suivait dans le reflet des glaces et des cuivres polis.

C’était un cadre noir, format paysage, un peu allongé. Des à-plats de peinture épaisse, grossiers, méthodiques, noircissaient presque tout l’espace. Presque, car l’œil y restait ouvert, plus perçant d’être perdu dans ces ténèbres. Et cet œil – je l’ai dit – me regardait.

Je ne prétends pas avoir pensé à mon ami, ce matin-là. Ç’aurait été bien improbable. Lui, le fils du peintre célèbre : personne ne l’aurait imaginé capable de prendre un pinceau de sa propre initiative. Encore moins de l’utiliser pour barbouiller une toile qu’il irait vendre. Mon ami avait fait tant d’efforts pour faire disparaître son père.

L’antiquaire releva la tête mais ne me regarda pas. Elle pensait à sa reconversion, aux langues qu’elle parlait couramment, aux points forts qu’elle mettrait en avant lors de son entretien d’embauche. Cependant, quelque lézard géant, quelque monstre à l’œil reptilien, continuait de me jauger de la profondeur de son cadre.

(Je dis lézard, je dis reptilien par défaut, à cause de l’iris vertical.)

Mon ami aurait mis à la place, je le sais, l’adjectif pnakotique. Il l’avait trouvé chez Lovecraft et l’utilisait beaucoup – trop selon sa troisième épouse – au cours des dernières années de sa vie. Il était heureux de ce qualificatif, dont on ne parvenait pas à percer le sens mais qui n’en véhiculait pas moins une puissante inquiétude ésotérique…

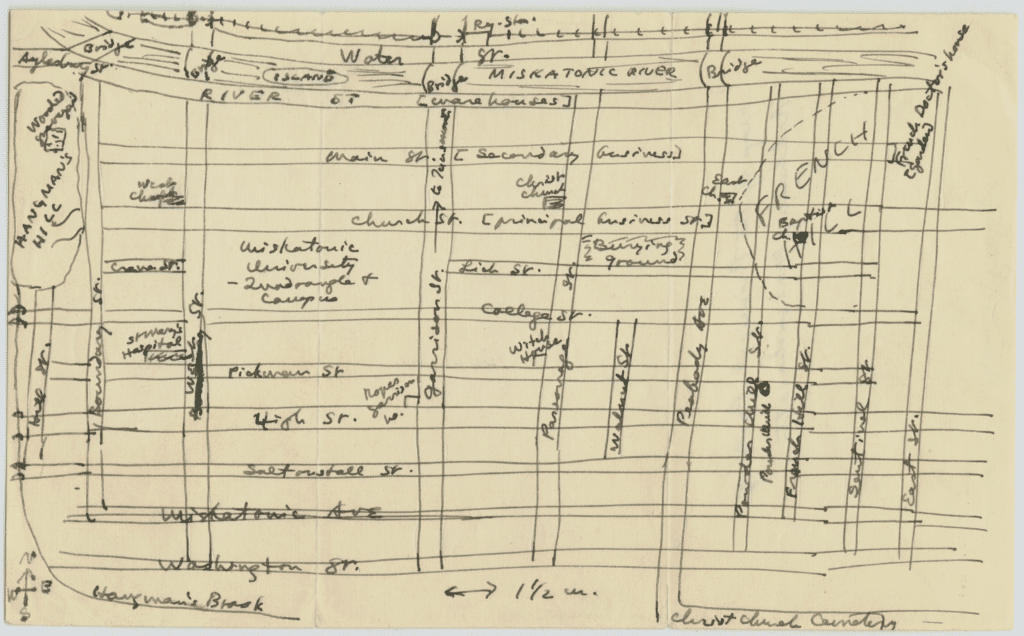

Si surprenant que cela puisse paraître, il n’avait découvert l’écrivain de Providence que très tard dans sa vie, l’année où il avait obtenu sa bourse de résidence à la Miskatonic University d’Arkham. Il me fit alors parvenir une carte postale représentant le campus moderne construit dans les années 1960. L’envers proclamait The Miskatonic River at dawn.

(Mon ami prétendait que ces bâtiments avaient été dressés dans l’ancien lit du fleuve, asséché par des travaux hydrauliques réalisés sous Roosevelt.)

La nuit de notre rencontre, il fêtait son anniversaire mais ne l’avait dit à personne.

Le décor ? Une soirée sinistre dans le minuscule appartement de jeunes gens de notre âge, en France, en province. J’y étais venu pour retrouver une étudiante chinoise à la peau très blanche, que j’espérais ce soir-là ramener dans ma chambre de cité U : elle était partie la veille pour Paris et me prétendrait, deux mois plus tard, ne pas s’intéresser aux garçons. La nuit était grise et froide. Lui et moi fumions sur le balcon, à distance raisonnable, sans nous regarder. Quelqu’un avait planté un bananier dans le triangle d’un jardin, coincé entre deux pavés de garages et ses feuilles étaient jaunes, racornies de froid.

Il portait de grosses lunettes sécurité sociale qu’il achetait en pharmacie. Dans ses verres, se découpaient les rectangles lumineux des appartements d’en face. Ne me demande pas ce que je fais comme études (dit-il, alors que je me penchais pour parler). Ne me demande pas mon prénom, je t’en prie.

Je lui demandai s’il s’amusait.

Le frère de notre hôte monologuait dans la pièce principale, maintenant son auditoire dans un silence d’abbaye. Il déroulait un exposé enthousiaste sur la programmation neurolinguistique, discipline baroque dont personne, à l’époque, ne semblait déceler le degré de charlatanerie. Non.

Non, je ne m’amuse pas.

Ce dialogue vient d’une époque subaquatique : il clapote, invisible, dans les ténèbres du souvenir.

Je revis la toile amstellodamoise dix-sept ans, presque jour pour jour, après notre première rencontre. Et si ce n’était pas elle, sans doute appartenait-elle à la même série.

Je la trouvai contre un mur de béton cru, dans la galerie souterraine d’une fondation artistique. Le nom du lieu, le même que celui de son mécène, avait une consonance slave – il m’évoqua, bien sûr, le célèbre peintre à moitié polonais, père secret de mon ami, qui avait pourtant fait franciser son patronyme. Ça se passait à Montevideo ou à Punta del Este. L’œil était le même et me cueillit quand je tournai la tête.

Écarquillé dans son champ noir, il scrutait de bien plus loin que la trame du tableau. Son iris fendu, sa pupille jaune ignoraient les couples transis et les sombres artistes uruguayens qui déambulaient en se pinçant les lèvres. C’était moi qu’il cherchait, et il y mettait d’autant plus de hargne et de suspicion que le corps auquel il avait appartenu était aboli par les couches d’enduit opaque.

(J’avais rêvé de cet œil, plusieurs nuit durant, lors de mon second voyage en Amérique du Sud. L’accident paraissait sans gravité : le taxi roulait trop vite – un van nous avait fait une queue de poisson –, nous avions percuté latéralement la digue bétonnée qui servait à l’entretien du tunnel. Je ne crois pas avoir perdu connaissance.

Les fenêtres étaient ouvertes. Ça sentait les gaz d’échappement, la végétation primitive, obscure, des galeries tropicales. Le chauffeur a ri de soulagement, s’est signé à plusieurs reprises. Nous avons fini la soirée à boire de la bière au bord d’une lagune.

Je saignai du nez dans la nuit. Me réveillai avec la migraine. À la pharmacie on me vendit un mélange, probablement illicite en Europe, de caféine et de codéine, qui me laissa fébrile, suspendu entre veille et sommeil. Par la suite, à la manière d’un projecteur au-dessus du siège d’un dentiste, projecteur à l’ampoule noire et acérée, l’œil pnakotique, clic, s’allumait au sommet de ma voûte crânienne dès que je baissais les paupières.)

Que portait le carton, accroché près de l’œuvre ? Je mis un certain temps, je l’avoue, à l’approcher. Je l’abordai de biais, tâchant d’éviter le regard qui refusait de me lâcher, de ne pas céder, non plus, au ridicule de la situation. Si quelqu’un m’avait demandé la raison de ma marche en crabe – et si j’avais parlé espagnol –, j’aurais pu expliquer confusément mon histoire de saignement de nez, d’antiquaire des Pays-Bas. Mais qui en aurait pris le temps ?

Sur le carton il y avait son nom, le nom de mon ami. Ou plutôt, le nom de sa première épouse suivi, trait d’union, du nom de sa mère. Acrylique sur toile peinte. La date de l’année en cours. Vu presque de profil, l’œil paraissait ovale, et le regard qu’il me coulait luisait de fourberie.

Telmo Aristides del Rosario est un Indien toba. Ses parents sont agriculteurs dans le Chaco.

Dès son enfance, il se montre doué pour l’algèbre, le calcul mental. Il part à Asunción compléter ses études. Découvre le dessin, la musique classique.

Il y a cent ans, le jeune homme de vingt ans rencontre le peintre Delgado Rodas dans un café. Le maître est de passage : il ne parle plus espagnol qu’avec une pointe d’accent français. Telmo Aristides lui monte ses esquisses. Delgado Rodas lui trouve un emploi d’illustrateur dans un journal. Telmo Aristides reste au Paraguay. Il se marie. Il apprend à jouer du violon. A des enfants. Des petits-enfants. Meurt (tuberculose).

En parallèle de sa carrière commerciale, le peintre Telmo Aristides del Rosario a peint deux cent onze toiles d’inspiration fantastique. Sa fille les découvre dans les réserves de son atelier et tente de les vendre en lot, sans succès.

Mon ami (il me le dit plus tard) tomba sur l’une d’elles en Martinique. Une faux brocanteur à peine sorti de l’adolescence la négociait à même le trottoir. Des serpents multicolores y grouillaient.

On aurait dit une guerre, une orgie, un accouchement.

Je suivais les corps, la danse reptilienne, les langues bifides. En voyant ce tableau (nous discutions au chaud, dans un diner de Broadway, mon ami portait une horrible casquette à oreillettes doublée de fourrure, il frissonnait pourtant), en voyant cet horrible nœud, j’ai su que j’avais trouvé. Je me suis mis en quête de l’artiste. Je voulais le rencontrer.

Bien sûr, Telmo Aristides del Rosario, Indien toba né en Argentine, dans la province du Chaco, était déjà mort de longue date. Tout ce que mon ami put retrouver, à Castillo, à Córdoba et ailleurs, fut une nouvelle série de toiles.

Elles étaient toutes de la même eau. Elles étaient toutes… (il cherche ses mots)… inquiétantes. Grotesques. Parlantes. Elles disaient – et pas que dans mon sommeil, pas que dans mes rêves : nous sommes le gouffre. Nous sommes l’abîme sur lequel vous bâtissez le présent. Les fondations du Nouveau Monde sont branlantes. Jamais vous ne comblerez le vide de notre nid.

L’Indien toba dessinait des pancartes exaltant les vertus blanchissantes d’un dentifrice états-unien. Avec les mêmes pinceaux, il peignait l’horreur de la condition humaine.

L’horreur tramée au fond du gouffre n’est pas indicible. Elle est pnakotique.

Que l’on me comprenne : je ne trouvais pas logique, moi non plus, les coïncidences qui troublaient cette affaire.

Que mon ami ait acheté les toiles d’un peintre posthume en exil n’avait rien de surprenant. Qu’il les ait, l’une après l’autre, recouvertes de noir – démontrant une improbable théorie historique, ne laissant du passé que le regard sondeur – ne m’étonnait pas plus. Mais les retrouver ainsi, dans deux, dans trois villes étrangères, à tant d’années de distance…

À la fin de sa vie, mon ami était devenu paranoïaque. Je ne parle pas de la forme bénigne de cette maladie, que finit par développer, à divers degrés, tout humain plongé trop longtemps dans le magma traumatisant du présent.

Pathologiquement, mon ami était fou : cette pierre, encore, dans le puits de sa mémoire.

Il habitait une villa à toit en croupe, dans une banlieue résidentielle d’Arkham. Sa dernière épouse, Madeleine, était menue et très fragile, vieille aussi – chacune de ses épouses, contrairement aux us, avait été plus âgée que la précédente. Madeleine aurait pu être sa mère, ou une tante, sœur de son père, le peintre célèbre. Les lunettes de mon ami, chaque fois plus épaisses, semblaient avoir perdu leur monture. Nous buvions du Jack Daniel’s, écoutions Dylan chanter sa détresse souterraine.

Il me présenta sa vision des faits, résumant sa vie occulte par grandes périodes : son extradition vers Alger, au cours de l’opération Condor, par une branche dissidente de la loge maçonnique P2. Sa lutte dans le milieu de la mode européenne contre les stay-behind de l’OTAN. La découverte des copies parfaites de Leary et de plusieurs Weathermen fomentées à Genève par des généticiens de l’OTS. L’hôtel aux volets verts, enfin, tenu par la CIA dans la marina d’Acapulco. Dans une chambre sécurisée, lors de la seconde phase de MKULTRA, un proche du général Aussaresses avait fini par convaincre mon ami de sa propre mort en lui faisant inhaler de force de grandes quantités de DMT.

Il avait gardé cette même voix calme et factuelle, s’arrêtait dans ses récits pour préciser une circonstance, revenir sur un détail, comme si son improbable échafaudage, du fait même de sa faiblesse, avait une chance de tenir. Madeleine fumait, assise dans le rocking-chair : paupières bleues, marquées de rides, qui fermaient son visage.

Je serai enlevé en plein jour (m’avoua-t-il – il m’avait accompagné sur le perron et, tandis que je montais dans ma voiture de location, me faisait des petits signes de la main) et je ne sais pas où ils m’emmèneront cette fois. Je crois que je ne pourrai pas revenir.

Moi ? Cela n’a pas d’importance. J’habite en France, à nouveau.

Ce qui compte, pour finir cette histoire, c’est le paquet que je reçus au début du mois de novembre.

Je lisais mon horoscope, à la terrasse du café, le crâne recuit par le grand champignon métallique d’un rhéostat. À la table voisine – je ne les avais pas vus –, deux jeunes hommes me jaugeaient sans rien dire. Peau olivâtre, barbe lacunaire : l’un portait un foulard rouge noué autour du cou, l’autre gardait une casquette en Harris Tweed sur les genoux. Le carton à dessin était posé par terre, contre une chaise, entre les deux. Ils me suivirent quand je me levai et m’abordèrent avant que je ne descende dans la bouche du métro. Zach et Coyote n’étaient pas étudiants en art : ils me montrèrent leurs cartes d’agent dormant de l’armée zapatiste et me forcèrent à prendre les toiles.

Notre entretien dura moins d’une minute. Il a dit que vous comprendriez (affirmèrent-ils).

Le fils illégitime du peintre célèbre avait déjà été retrouvé mort par sa dernière épouse – je ne le savais pas. Surdose de barbiturique, on pensait à un suicide. Le Miskatonic Goose, journal interne de l’université, fit paraître un papier de deux pages sur les travaux de mon ami, rappelant sa filiation. Quelques jours après son décès, un grand quotidien national publia à son tour un entrefilet.

Dans le carton à dessin, je trouvai trois toiles et un mot de mon ami.

C’étaient des peintures, des peintures dans le style de Telmo Aristides del Rosario. Elles étaient pleines de larves et de vers, d’yeux et de couleurs indélicates, bataillant l’une contre l’autre. Elles vibraient d’un sentiment de perte irrémédiable, perte de contrôle et perte de conscience. Je les feuilletai rapidement, dans la rame qui me ramenait chez moi : comme de grands culbutos, les passagers tanguaient tous ensemble dans les virages.

Le mot à mon adresse, sur le verso d’un brouillon de lettre à l’intention du vice-directeur de la DEA, ne portait qu’un seul mot : l’horreur.

Je rentrai chez moi, dans l’appartement étroit et calme que je loue sous un toit. Il flottait une odeur d’oignon frit, l’ordinateur ronflait, mis en veille. Au mur, mon planisphère piqueté d’épingles à têtes colorées me fit penser, pour la première fois, à ces hérissons écrasés, gris et roses, sur les bandes d’arrêt d’urgence. La recherche sur Internet me confirma ce que j’avais deviné.

Cette nuit-là je randonnais sur la lame bleue d’un lac gelé. Dans les profondeurs, comme en négatif, se dessinait la silhouette du monument à la gloire de Lincoln, grand temple néoclassique, dont l’escalier descendait vers les profondeurs au lieu de s’élever vers le ciel. Je devinais la silhouette d’une statue colossale au travers des fissures noires qui gagnaient la glace – un pigeon insomniaque se heurta au vasistas et me réveilla avant que je ne passe au travers.

Je ne compte pas garder les toiles du peintre toba. Je ne vais pas non plus peindre par-dessus.

Elles tiendront lieu de témoignage, comme, plus modestement, cette tentative de réhabilitation de mon ami.

Une dernière pierre, peut-être, à écouter choir en espérant qu’elle crève un jour la surface d’eaux pnakotiques : à Arkham, mon ami me confia le secret du Secret. Celui-ci ne se décrypte pas.

Ni lui, ni moi, ni Del Rosario, ni même, à plus forte raison, l’écrivain de Providence, n’en connurent jamais la totalité. Pour percer le Secret, il est inutile, impossible, dangereux de remonter le cours du temps. Fouiller les abîmes, l’histoire, tenter de deviner ce qui nous scrute de derrière les yeux des monstres, ce qui commande aux serpents et aux rêves, ce qui se tapit dans le gouffre. Le Secret avance seul vers sa propre révélation. Il n’est pas un quoi, mais un quand.

Au-dessus des villes, le ciel est bas et orange. Il jette un voile sur le noir de l’espace, comme un tapis de branchages sur la fosse du piège à ours. J’espère que quelqu’un nous préviendra quand les étoiles seront à l’heure. Que le moment n’est pas déjà arrivé.

Il était né à Caen (Europe) en février 1962. Il est mort à Arkham (Amérique) en octobre 2007. Il a peint, aimé, parlé et lutté. Une infime partie de sa vie, seulement, était réelle – mais c’est là notre lot à tous.

Voilà ce que j’avais à dire en sa mémoire.

Léo Henry est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages dans les littératures de l’imaginaire. Dernier livre paru : L’éveil du Palazzo (Le Bélial’, 2024).