Une chronique collective sous le signe des disparitions et de la découverte. Découverte, à travers le témoignage du grand journaliste juif Filip Brunea-Fox, du pogrom à Bucarest en 1941 ; plus intimement, l’absence d’un fils vue par le romancier canadien David Clerson ; le retour de Margaret Atwood à la poésie ; et une nouvelle traduction de l’Iliade par Emmanuel Lascoux. Pour finir, l’art du double portrait pratiqué par Dominique Bona.

La destruction des Juifs de Roumanie (264 900 sur 604 900) pendant la Seconde Guerre mondiale a été principalement l’œuvre, de 1940 à 1944, des Roumains non juifs, de leurs bandes fascistes et du dictateur Antonescu allié à Hitler. L’événement a été documenté en détail, dès 1946-1948, par l’avocat Matatias Carp, mais son rapport, Cartea Neagra (Denoël, 2009), a immédiatement été étouffé par les communistes. Il a fallu attendre les années 1990 pour que ça change et que d’importantes recherches mettent au jour la réalité du génocide.

Après d’intenses persécutions dès septembre 1940, la Shoah commence par un grand massacre, à Bucarest les 21-23 janvier 1941, perpétré par les fascistes de la Garde de fer. Plusieurs récits l’ont décrit, celui du journaliste Filip Brunea-Fox publié dans ce livre est exceptionnel. Juif, grand journaliste de l’entre-deux-guerres, apprécié pour la qualité de ses reportages (plusieurs sont publiés dans ce volume), ami de Benjamin Fondane, Brunea-Fox se trouve chez lui, au cœur du quartier juif ravagé par la fureur des pogromistes. Il tient un journal, entend ce qui se passe sans pouvoir sortir, puis découvre l’ampleur des pillages et de la tuerie. Les commerces sont saccagés et vidés de leurs marchandises, les commerçants assassinés. Devant la férocité des tueurs, les cadavres torturés, les visages défigurés à coup de massues ou de pieds de biche pour récupérer les dents en or, il ne cesse de se répéter : « D’où peuvent venir une telle haine et une telle cruauté ? Dans quels tréfonds préhistoriques ces gestes cannibales, cette soif inextinguible du sang, cette passion féroce devant le spectacle d’une déchirante agonie, tourmentée, prennent-elles racine ? »

Il découvre des dizaines de corps nus, éventrés ou défigurés, abandonnés dans la neige de la forêt de Jilava. Il y reconnaît des amis, des proches. Il constate la passivité ou la complicité des voisins, notamment cette « distinguée professeure de l’école de filles du quartier » qui, « venue avec un landau et une domestique », pille les rayons d’une épicerie. « Pendant trois jours et deux nuits, conclut le journaliste, la population juive de la capitale fut abandonnée aux pillages et aux crimes. » Un document à ne pas oublier lorsqu’on réfléchit à la fureur antisémite. Jean-Yves Potel

Mathias a disparu durant une dizaine d’années, envoyant à sa mère des lettres régulièrement sans que celle-ci puisse lui répondre, à défaut d’adresse. Depuis son départ, Micheline se terre dans son chalet de Mauricie, en plein bois, et se remémore les jours d’hiver avec son mari décédé, Mathias disparu et sa fille très éloignée. Chaque jour, des mois durant, Micheline marche sous les branches au milieu des fougères, toujours dans cette direction, l’est, afin de retrouver l’immense tourbière, bordée de tapis d’épines et de bois mort, cette végétation mourante, matière en décomposition bicentenaire. Micheline sent l’acide et cherche à comprendre pourquoi l’enfant Mathias y était attiré à perdre la raison. Hallucination.

Parce que ce roman est une mise en attente de lettres de Mathias, qui va de ville en ville dans l’ouest canadien, parfois aux États-Unis et au Mexique, on sent que quelque chose cloche vraiment. Serait-il un homme à la rue, sans domicile, errant de place en place ? Ses lettres sont calligraphiées bizarrement, revenant toujours sur ses sentiments de liquéfaction de sa vie, et surtout de son cerveau qui pourrit. Solitude froide et pourrissement des deux côtés.

Car les lettres de Mathias font peur, lorsqu’il raconte qu’il s’étend de tout son long sur un terrain vague de Chicago, ou encore une friche industrielle aux frontières d’Edmonton, parlant à des renards ou des lièvres, il ne sait pas trop. Mouillée par la rosée, Micheline marche dans la bouillasse des chemins comme pour suivre son fils qui erre dans les ruines du capitalisme, celles d’une station-service désaffectée ou d’une maison abandonnée, d’une usine au toit éventré ou d’un motel aux fenêtres placardées. La narratrice mêle ainsi sa propre errance à celle de son fils, les troubles de celui-ci aux odeurs de putréfaction, les champignons en décomposition aux lettres de feu du fils qui sent son cerveau dissocié. Reviennent alors à la surface des séquences de la jeunesse du disparu, des choses étranges, des événements indescriptibles, des énigmes près du lac où son père avait disparu, lui aussi.

Le lecteur est embarqué dans cette marche sur des étendues molles, toujours vers l’étang et la sphaigne, comme une mousse épaisse dont la propagation est quasi perpétuelle. C’est à l’endroit où reposent les corps momifiés que serait étendu Mathias ? La tourbière fait lien. David Clerson, dont c’est le cinquième roman, nous entraîne avec délicatesse vers ce crépuscule que forme la tourbière de l’esprit et des bois, un lichen qui empêche Mathias d’avancer. Il nous offre un magnifique récit sur une folle errance de l’enfant perdu. Jean-François Laé

La poésie de Margaret Atwood n’est pas la partie la mieux connue de son œuvre, alors qu’elle a commencé par là. Ce recueil paru en 1971 « préfigure les grands thèmes abordés dans l’œuvre d’Atwood », dit cette édition. Examinant au scalpel (« j’aborde cet amour comme un biologiste ») une relation amoureuse homme-femme, elle est tour à tour Circé, Daphné, une Vénus callipyge préhistorique, Ève, Prospero le magicien de La Tempête – qu’elle a revisitée dans Graine de sorcière (2016) et dont les mises en scène incluent de plus en plus souvent une femme dans ce rôle –, Rosie la riveteuse ; tandis que lui a des airs de héros de guerre, de Superman, d’Ulysse, de « prisonnier politique évadé », de Jésus, de Barbe-Bleue… Plus Perséphone que Pénélope, elle a tous les âges et traverse toutes les époques. Plus ovidienne qu’Ovide, Margaret Atwood ne s’en tient pas au genre humain pour ses métamorphoses (ce qui ne surprendra aucunement ceux et celles qui ont lu MaddAddam) : il est une statue de bois, un parasite gélatineux, un produit qui se répand dans les veines, un anti-soleil, elle est une maison, un arbre, un cristal, une créature des abysses. Inséparables, l’amour et la mort, symbiose et nécrose, l’urgence de vivre et le poids des ans. Le trope des amants naufragés se double pour sa part de scénarios filmiques pleins d’accidents.

La violence n’est jamais très loin, comme il apparaît dès les tout premiers vers : « tu entres en moi / comme un crochet dans un œil ». L’image pourrait évoquer une agrafe de vêtement ou un verrou de porte, mais Atwood s’assure qu’elle suggère une certaine cruauté en précisant aussitôt : « un hameçon / dans un œil ouvert ». La femme n’a peut-être pas le dessus dans le corps-à-corps, mais c’est elle ici qui imagine les jeux, décors, personnages, intrigues. Ce qui n’est pas nécessairement le signe d’une victoire ; comme dans Frankenstein, le créateur n’est pas mieux loti que le créé. Ce sont des jeux sans véritable gagnant ou perdant quand il s’agit d’imaginer la fin, de savoir « lequel de nous deux survivra à l’autre ». Ce recueil s’inscrit comme le parfait pendant du récent Poèmes tardifs, qui inclut des poèmes à la mémoire de son défunt compagnon. Merci aux éditions Les Prouesses de publier cette traduction due à la Canadienne Marie Frankland, avec une illustration de Diglee en couverture. Sophie Ehrsam

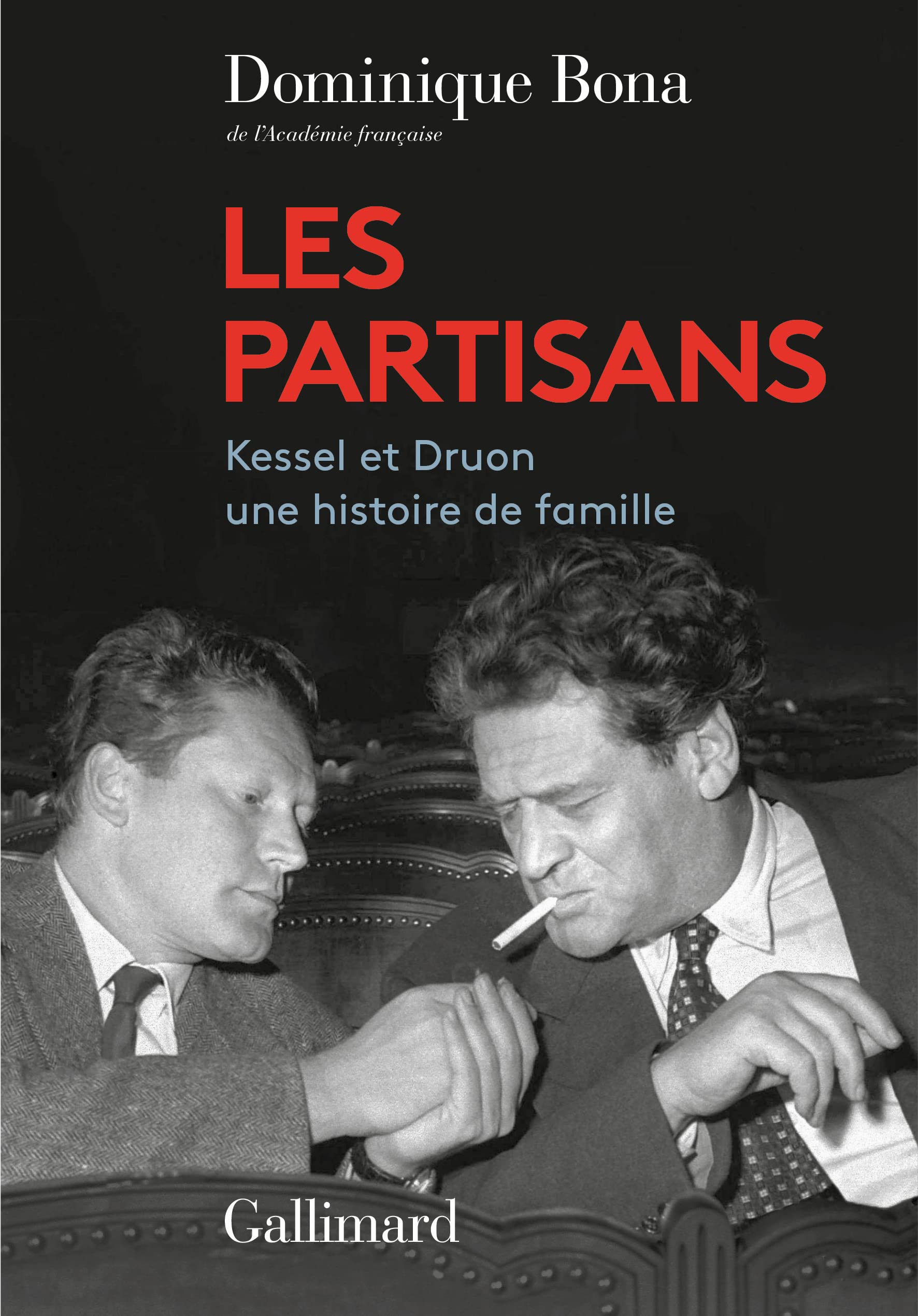

Dominique Bona, académicienne, vient de publier l’histoire croisée de deux autres académiciens : le premier, c’est Joseph Kessel ; le second, c’est son neveu, fils du frère du précédent, même s’il porte un autre nom, Maurice Druon. Le premier est le sympathique écrivain-aventurier, gaulliste de la première heure à qui l’on doit le chant de la Résistance : « Ami, entends-tu… ». Le second, plus jeune, a fait à peu près la même chose, mais est surtout l’auteur de la célèbre série Les rois maudits, écrite entre 1955 et 1977. Rien à voir, certes, avec Les rois thaumaturges de Marc Bloch, mais elle eut un grand succès en son temps et fut maintes fois portée à l’écran – sans compter, cela tombe bien, qu’une nouvelle adaptation serait aujourd’hui en préparation.

L’idée de croiser les biographies respectives de l’oncle et du neveu se justifiait et, à condition d’avoir une bonne plume, ce qu’atteste normalement le titre de membre de l’Académie française, le succès était assuré. Le plaisir de la lecture, qu’il conviendrait de ne pas bouder, l’aurait été également si les clichés ne le gâchaient pas un peu trop souvent. Passe encore que Kessel, comme cela est dit à maintes reprises, aimait les femmes au point d’en avoir plusieurs à la fois. Dont, notamment, Germaine Sablon, sœur de Jean, laquelle, bien qu’âgée de quarante ans sous l’Occupation, restait… « appétissante » (en dépit des restrictions alimentaires, est-il quand même précisé). Cela ne s’invente pas. Mais soyons juste : si on pardonne ces facilités de langage d’un autre temps, le livre nous remet en mémoire de façon globalement honnête, vu de l’Hexagone, ce terrible XXe siècle dont on craint que le suivant le surpasse dans l’horreur et le malheur. Sonia Combe

Quatre ans après l’Odyssée, Emmanuel Lascoux propose une traduction de l’Iliade qui s’ajoute à une longue série. Elle se révèle novatrice et réjouissante pour qui se croit familier de la poésie homérique. Lascoux n’en est pas à son coup d’essai, loin s’en faut, lui dont la traduction de l’Odyssée n’avait pas manqué de susciter joies et grincements de dents. Plus que toute autre traduction, celle de Lascoux est un objet autonome qui surprend. Il semble difficile de juger de ce travail comme d’autres traductions — nulle intention pour autant de proposer une traduction de référence (on pourra pour cela se rabattre sur celle, très belle aussi, de Jean-Louis Backès).

L’Iliade de Lascoux s’apprécie à haute voix. Le traducteur crée les conditions d’une adresse, entre lui et le lecteur, entre lui, Homère et la Muse, bref, un espace s’ouvre où peut se déployer la poésie. Ainsi le premier vers : « Déesse, chante la colère, tu sais, la colère du fils de Pélée, oui, d’Achille, ah ! La colère exécrable : tous les Achéens accablés sous des douleurs incalculables, toutes ces âmes, de tous ces braves qu’elle balance dans l’Hadès, ces héros, et eux tous, oh, qu’elle jette aux chiens, oui, aux oiseaux, tu parles d’un repas, c’est Zeus, voilà comment il a voulu que ça finisse ». On notera de belles trouvailles pour rendre une sonorité du vers, tout en clin d’œil au grec, par exemple au chant 1, vers 45, les flèches d’Apollon sonnent, eklangsan en grec, ainsi rendu : « regardez, il a son arc à l’épaule, oui, et son carquois, bien bouché aux deux bouts. Clang ! Vous entendez, clang ! Cogner ses flèches à l’intérieur ».

La langue de Lascoux est parfois difficile à aborder : les multiples fioritures, interjections et marqueurs d’oralité du traducteur allongent les phrases et peuvent parasiter une langue qui chez Homère sait être concise, en tout cas sur le plan syntaxique. Peut-être lit-on ici bien davantage Lascoux lui-même qu’Homère. Le principal geste du traducteur tend à restituer au texte une tournure orale au prix de torsions du texte grec. Ce choix détonne d’autant plus que la traduction de Lascoux vient après des siècles de traductions emphatiques et scolaires (quoique cela soit moins vrai ces dernières décennies). On pourrait reprocher à Lascoux de tordre le bâton dans l’autre sens.

Que garder, alors, de cette Iliade ? Lascoux propose ici une lecture-événement, qui vaut pour ce qu’elle nous fait éprouver au moment de la lecture bien plus que pour un accès. En cela, il est le plus fidèle à Homère, en se faisant lui-même aède. Prenez alors cette traduction et laissez la Muse tisser son récit une nouvelle fois… en attendant son prochain traducteur. Valentin Hiegel